Le groupe Écrits d’artiste et théorie des arts au sein de l’équipe Génétique et histoire des arts s’est constitué à l’automne 2021. Son objectif est de piloter des recherches sur les écrits d’artiste de la période contemporaine, vus en continuité avec les écrits de l’époque moderne. Pour ce faire, il est nécessaire de croiser des champs de recherche qui, dans la recherche universitaire, sont habituellement séparés. L’écrit est pour l’artiste l’une des modalités de son dialogue direct avec d’autres artistes : ceux qui l’ont précédé aussi bien que ses contemporains et ses disciples. L’écrit porte témoignage à la fois de la tradition artistique dans le passé, de la vie de l’art et de l’enseignement de l’artiste.

Éléments fondamentaux du processus créatif et témoignages précieux de la pensée de l’artiste, les écrits sont indissociables de l’œuvre et, de ce fait, demandent à être étudiés selon des méthodes qui sont encore à inventer. Le travail sur les écrits d’artistes impose une collaboration interdisciplinaire entre historiens de l’art, artistes, philologues, philosophes, linguistes, mais aussi scientifiques et historiens de la science. Notre projet est construit dans la suite des travaux pionniers menés en Italie par Paola Barocchi et en France par Françoise Levaillant, sur le modèle de travail conduit à la Biblioteca Leonardiana sous la direction de Romano Nanni et se déploie en étroite collaboration avec les travaux menés par le projet ArTerm du groupe Terminologue artistique : époque moderne.

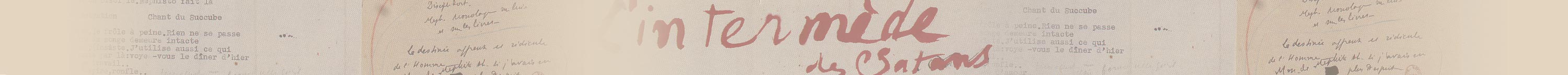

Le noyau du groupe Écrits d’artiste et théorie des arts est constitué par le projet sur les Écrits de Kandinsky des années 1914-1921 (Édition – Traductions – Relectures), soutenu par l’EUR Translitterae en 2021 et 2022. Il est consacré à la terminologie dans l’œuvre théorique de Kandinsky et aux problèmes de traduction de ses écrits. À travers de grands projets de traduction des écrits russes inconnus de Kandinsky, l’objectif est de lancer une réflexion collective sur la logique du développement de son art et de sa théorie. Les résultats escomptés : une édition commentée des écrits théoriques russes de Kandinsky (1918-1921) en français ; la traduction en d’autres langues (allemand, anglais, italien) ; un travail collectif mené dans les séances de réflexion sur la terminologie artistique et les traductions ; des Journées d’études internationales sur l’art et la théorie de Kandinsky et leur écho dans l’art russe.

La Journée d’étude internationale sur La Couleur chez Kandinsky dans ses aspects spirituels et matériels, organisée en mai 2022 à la Fondation de l’Allemagne – Maison Heinrich Heine, a été conçue en pendant avec le projet Arterm du groupe Terminologue artistique : époque moderne. En écho avec la Journée sur la couleur chez Kandinsky, une Journée sur Poussin a été organisée en octobre 2022.

![[Journée d’étude internationale accompagnée de l’exposition] L’art et le Goulag : lire et interpréter les documents des persécutions staliniennes](http://www.item.ens.fr/wp-content/uploads/2023/11/memoireentravail_conf-216x300.jpg)

![[JOURNEE D’ETUDE] “Tout l’artifice de la peinture” : La Couleur et les ‘Modes’ musicaux dans l’œuvre de Nicolas Poussin](http://www.item.ens.fr/wp-content/uploads/2022/09/Affiche-20-octobre-2022-208x300.jpeg)

![[Journée d’étude]Le lexique de la couleur France–Italie (XIIIe – XVIIe siècles)](https://www.efrome.it/fileadmin/res/_processed_/9/8/csm_Image_Lexique_couleur_d72c7163f8.jpg)

![[Journée d’étude] La Couleur chez Kandinsky dans ses aspects spirituels et matériels](http://www.item.ens.fr/wp-content/uploads/2022/04/affiche-206x300.jpg)