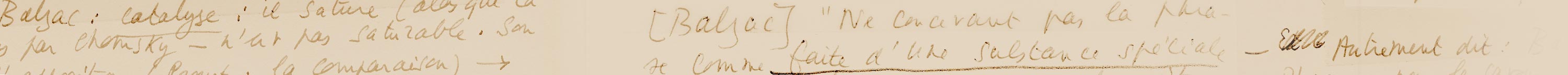

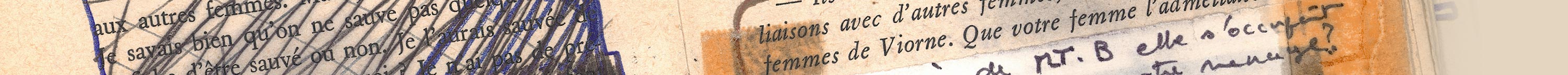

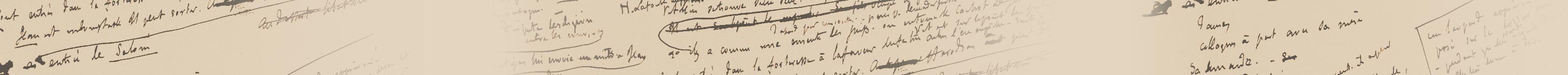

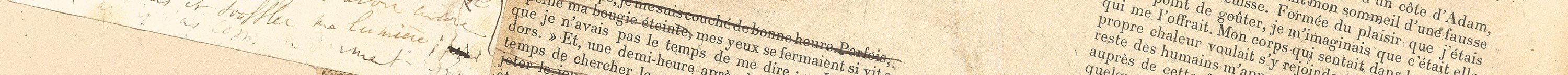

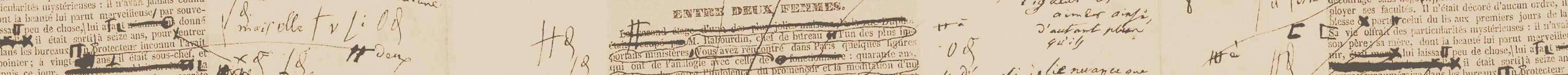

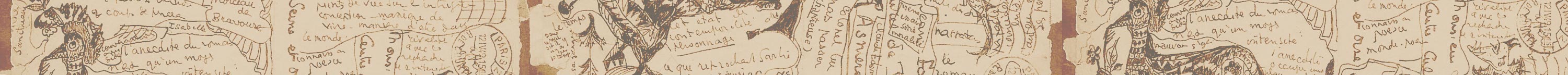

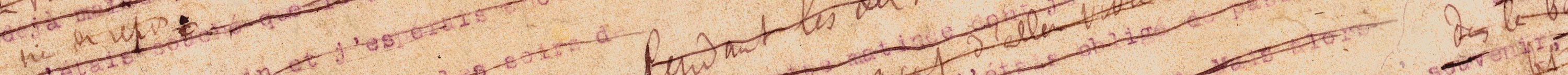

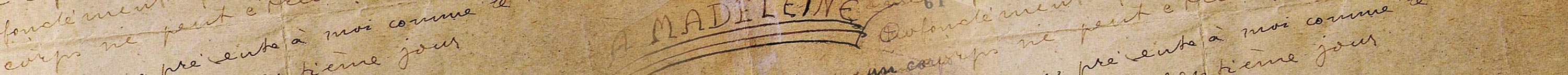

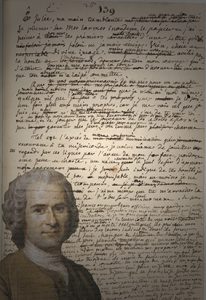

Rousseau a laissé un nombre remarquable de manuscrits de ses œuvres. On pense tout d’abord aux manuscrits des Confessions, de Rousseau juge de Jean-Jacques, des Rêveries d’un promeneur solitaire, textes qui ne furent publiés qu’après la mort de l’auteur. Mais il a aussi conservé, en dépit d’une vie de fugitif après 1762 qui l’obligea à quitter maintes fois les endroits où il s’installait, des brouillons raturés, copies au net retouchées, états préparatoires divers des œuvres qu’il publia de son vivant. Cette archive singulière, qui par chance est en grande partie parvenue jusqu’à nous, éclaire d’une lumière vive l’atelier d’un auteur pour qui l’écriture fut un véritable labeur : « De là vient l’extrême difficulté que je trouve à écrire. Mes manuscrits, raturés, barbouillés, mêlés, indéchiffrables, attestent la peine qu’ils m’ont coûtée. Il n’y en a pas un qu’il ne m’ait fallu transcrire quatre ou cinq fois avant de le donner à la presse. » Cette confidence rapportée au livre III des Confessions est confirmée par la réalité des papiers tels qu’on les découvre dans les collections publiques ou privées qui les conservent aujourd’hui. A l’intérieur d’une réflexion plus générale sur le rapport de Rousseau à ses manuscrits, ce groupe de travail se consacre tout particulièrement au corpus des manuscrits de La Nouvelle Héloïse (1761).

Rousseau a laissé un nombre remarquable de manuscrits de ses œuvres. On pense tout d’abord aux manuscrits des Confessions, de Rousseau juge de Jean-Jacques, des Rêveries d’un promeneur solitaire, textes qui ne furent publiés qu’après la mort de l’auteur. Mais il a aussi conservé, en dépit d’une vie de fugitif après 1762 qui l’obligea à quitter maintes fois les endroits où il s’installait, des brouillons raturés, copies au net retouchées, états préparatoires divers des œuvres qu’il publia de son vivant. Cette archive singulière, qui par chance est en grande partie parvenue jusqu’à nous, éclaire d’une lumière vive l’atelier d’un auteur pour qui l’écriture fut un véritable labeur : « De là vient l’extrême difficulté que je trouve à écrire. Mes manuscrits, raturés, barbouillés, mêlés, indéchiffrables, attestent la peine qu’ils m’ont coûtée. Il n’y en a pas un qu’il ne m’ait fallu transcrire quatre ou cinq fois avant de le donner à la presse. » Cette confidence rapportée au livre III des Confessions est confirmée par la réalité des papiers tels qu’on les découvre dans les collections publiques ou privées qui les conservent aujourd’hui. A l’intérieur d’une réflexion plus générale sur le rapport de Rousseau à ses manuscrits, ce groupe de travail se consacre tout particulièrement au corpus des manuscrits de La Nouvelle Héloïse (1761).

Creuset d’une réflexion sur la création et le travail littéraire chez Rousseau, le projet de recherche « Dans l’atelier de La Nouvelle Héloïse : Rassembler, transcrire, interpréter les manuscrits de J.-J. Rousseau » est né à l’origine d’une collaboration avec la Bibliothèque de l’Assemblée Nationale qui détient la part numériquement la plus importante du corpus des manuscrits de ce roman. Il a été conçu sur la base d’une expérience préalable acquise au contact des manuscrits de La Nouvelle Héloïse. Si ce projet, auquel se sont associées plusieurs autres bibliothèques en France et à l’étranger, dont la Bibliothèque nationale de France qui possède le brouillon d’une lettre particulièrement importante du roman, est en cours de réalisation à l’ITEM, c’est que ce centre de recherche fut historiquement un lieu intellectuel propice à la réflexion sur les manuscrits de Rousseau et qu’il a désormais élargi son champ de recherche à l’analyse génétique des manuscrits du XVIIIe siècle. Ce travail de longue haleine sur les manuscrits du roman de Jean-Jacques Rousseau a pour objectif de réaliser une édition en fac-similé et génétique de La Nouvelle Héloïse afin de connaître ce texte à la lumière de ses « avant-textes ». Il reçoit le soutien de PSL (Arts et Humanités numériques).

Bibliographie récente :

N. Ferrand, Dans l’atelier de Jean-Jacques Rousseau. Genèse et interprétation, Paris, Hermann, 2022, 222 p.

_______, « Les récits génétiques de La Nouvelle Héloïse », in La Reconnaissance littéraire. Hommage à Jan Hermann, Louvain, Peeters, 2022, pp. 169-186

Claire Bustarret, « L’énigme du ‘papier doré’ de Jean-Jacques Rousseau », PapierS, n° 14, Janvier 2020, p. 12-17

N. Ferrand, « Qu’est-ce qu’un atelier d’écrivain au XVIIIe siècle ? L’exemple de Rousseau », in Littérales °47, 2020, pp. 113-137

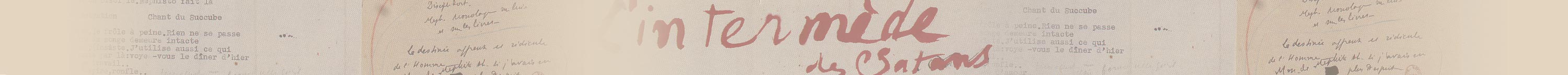

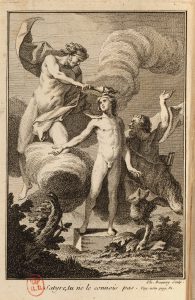

_______, « Variation sur Prométhée et le satyre : la genèse du frontispice de Gravelot pour le Discours sur les sciences et les arts », Genesis n° 50, 2020, pp. 167-175

« Un voyage au long cours dans l’écriture de Rousseau. Analyse génétique d’une lettre de Julie, ou La Nouvelle Héloïse (IV,3)», in Genesis n° 41, 2015, pp. 165-186

« Transparences accrues. La génétique des textes et les Lumières », in Dix-huitième siècle, Numéro spécial « Des recherches dix-huitièmistes aujourd’hui », sous la direction de Michel Delon et Jean Mondot, n° 46, 2014, pp. 139-152

Revue Genesis, numéro n° 34 « Brouillons des Lumières », sous la direction de Nathalie Ferrand, mai 2012, 162 p.

N. Ferrand, « Un manuscrit retrouvé de La Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau », LIAS. Journal of Early Modern Intellectual Culture and its Sources, 38/02, December 2011, pp. 357-389

« Inédit: Jean-Jacques Rousseau, le dernier état retouché de la Lettre à d’Alembert sur les spectacles (1758) », in Genesis, 34, 2012, pp. 135-157

« Les manuscrits de Rousseau », in Jean-Jacques Rousseau et les arts, Paris, Editions du Patrimoine – Centre des Monuments Nationaux, 2012, p. 30

« Brouillons d’Héloïse », Revue de la Bibliothèque nationale, n° 42, novembre 2012, pp. 71-79

Responsable

Nathalie Ferrand, Directrice de recherche, CNRS, ITEM

Participent aux travaux de ce groupe: Claire Bustarret, ingénieur de recherche CNRS au Centre Maurice Halbawchs (EHESS/CNRS/ENS), responsable des expertises codicologiques des manuscrits de Rousseau (chercheuse associée); Jean-Sébastien Macke, ingénieur d’études CNRS à l’ITEM, responsable des expertises codicologiques des manuscrits de Rousseau; Marie-Laure Massot, ingénieur d’études CNRS au CAPHÉS, Centre d’archives en philosophie, histoire et édition des sciences, chargée des transcriptions des Manuscrits Luxembourg et Houdetot, de l’encodage XML-TEI et la mise en ligne du corpus (chercheuse associée); Arianna Brunori, doctorante de la Scuola normale di Pisa, chargée des transcriptions du Manuscrit Rey (chercheuse associée) ; Marco Piazza, maître de conférences à l’Università degli Studi Roma Tre (chercheur associé à l’étranger) ; Mingje Zhao, doctorant à l’ENS préparant une thèse sur Rousseau sous la direction de N. Ferrand.

Institutions partenaires

Bibliothèque nationale de France, Paris ; Bibliothèque de l’Assemblée nationale, Paris ; Bibliothèque de la Sorbonne, Paris ; Bibliothèque de Genève ; Bibliothèque de Neuchâtel ; Pierpont Morgan Library, New York ; Archives de la Maison Royale, La Haye.