En 2019 Margherita Quaglino et Anna Sconza ont organisé le double colloque Léonard de Vinci et le langage de la peinture en Europe, financé par l’Université de Turin, le CIRRI (Centre interuniversitaire de recherche sur la Renaissance Italienne) de l’Université Sorbonne nouvelle, et le Comité national pour les célébrations du 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. Le colloque visait à réunir des chercheurs de différentes disciplines, y compris l’histoire de l’art et la restauration, l’histoire de la littérature et de la langue italienne. Les actes ont été publiés en 2022 chez l’éditeur Olschki, sous le titre Leonardo da Vinci e la lingua della pittura in Europa (secoli XIV-XVII).

À l’issue des manifestations scientifiques de 2019, le groupe de recherche interdisciplinaire ArTerm s’est constitué et a choisi d’adapter la même méthodologie à un plus vaste horizon de recherche, avec une ouverture à d’autres auteurs, artistes-écrivains et d’autres genres textuels (lettres, documents techniques, paiements et livre de recettes, traités d’art). Depuis 2020, Margherita Quaglino et Anna Sconza travaillent avec Julia Castiglione au projet La terminologie artistique (XIVe-XVIIe siècle), France-Italie, un projet qui se situe au croisement de l’histoire de l’art, des techniques et de la langue, ayant comme objets la création d’une base de données finement interrogeable et interopérable, ainsi que la constitution d’un Dictionnaire artistique bilingue (franco-italien), à partir d’un corpus significatif du patrimoine textuel et iconographique. Dans cette perspective de recherche, l’ITEM/CNRS-ENS a accueilli ArTerm dans l’équipe Génétique et histoire des arts spécifiquement consacré à la terminologie artistique.

Toutes les activités de l’équipe ArTerm sont archivées dans le carnet Hypothèses Visibile parlare, qui retrace les formations, les rencontres scientifiques et le cycle de séminaires du groupe de recherche.

—

Programme DIGA

Ce projet prend la suite du programme « Données Internationales de Génétique Artistique » (DIGA). Le vocabulaire technique pour décrire les œuvres d’art « définitives » est stabilisé, compris et utilisé avec peu d’équivoque. En revanche, tout ou presque reste à faire pour l’immense domaine des documents et des traces écrites ou dessinées qui témoignent de leur genèse. Dans ce champ, les notions demeurent floues, les fonds restent à inventorier et les vocabulaires varient d’une institution à l’autre, d’une langue à l’autre, jusqu’à l’ininterprétable ou l’intraduisible.

C’est pour lever ce verrou que l’équipe se consacre à une base de Données Internationales de Génétique Artistique (DIGA, programme financé par le Labex Transfers) qui propose une définition scientifique et multilingue des termes permettant de parler de la genèse des œuvres plastiques. Le principe de cette ouverture multilingue (d’abord appliquée à 6 langues européennes : français, anglais, allemand, italien, espagnol, portugais) ne se bornera pas à établir une traduction valide de chacun des 300 concepts analysés, mais cherchera à construire une véritable approche historique et critique de la question à l’âge moderne et contemporain : une histoire comparée du concept dans l’espace multilingue européen, capable d’élucider la logique de son émergence linguistique dans une langue, la chronologie de ses transformations sémantiques, l’évolution de ses relations à ses champs sémantique et lexicaux, l’histoire de ses traductions et les modalités des transferts qui ont pu se produire, ou non, de langue à langue, du XVe siècle à nos jours.

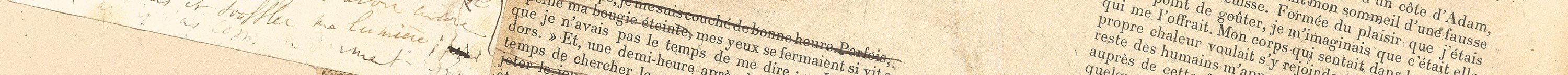

![[Journée d’étude]Le lexique de la couleur France–Italie (XIIIe – XVIIe siècles)](https://www.efrome.it/fileadmin/res/_processed_/9/8/csm_Image_Lexique_couleur_d72c7163f8.jpg)