15/07/2025

Roland Béhar, spécialiste de littérature espagnole, enseignant à l’ENS-PSL et chercheur à l’ITEM, vient de mettre au jour un sonnet de l’illustre auteur espagnol Miguel de Cervantès (1547-1616), plus de 400 ans après sa mort. Cette découverte confirme que Cervantès doit le succès des publications de ses dernières années à son mécène le comte de Lemos, vice-roi de Naples, et précise les réseaux d’influence tant littéraires que politiques qui entouraient le génial inventeur de Don Quichotte.

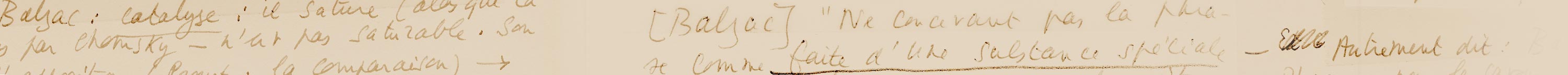

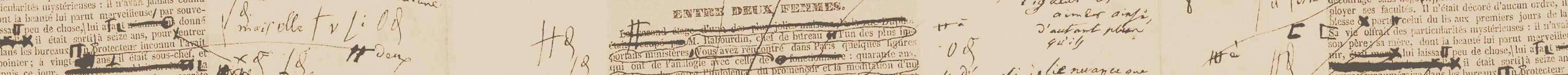

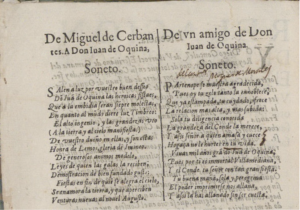

Sonnet de Cervantès à don Juan de Oquina © Université de Salamanque, Biblioteca General Histórica

Roland Béhar, enseignant à l’ENS-PSL et chercheur à l’ITEM, a découvert un sonnet inconnu de Cervantès dans un livret d’éloges publié en 1612 et qu’on croyait perdu depuis le XIXe siècle. Le livret en question est une Relación de fiestas, un compte-rendu des festivités organisées à Naples en 1612 pour célébrer le double mariage hispano-français entre Louis XIII de France et Anne d’Autriche d’une part, et le futur Philippe IV et Elisabeth de Bourbon d’autre part. Il a été retrouvé dans les papiers de Lorenzo Ramírez de Prado, un érudit de l’époque, à la bibliothèque universitaire de Salamanque. La Relación est signée de Juan de Oquina, trésorier du comte de Lemos, personnage politique puissant de l’Espagne du début du XVIIe siècle et vice-roi du royaume espagnol de Naples. Ce comte fut mécène de nombreux écrivains, et entretint un réseau d’intellectuels qui, en échange, rédigèrent des textes en sa faveur.

Dans son Voyage au Parnasse (Viaje del Parnaso, publié en 1614, mais commencé dès 1612), Cervantès avait évoqué son intention de rédiger des vers sur ces fêtes. Ailleurs, il mentionne également un certain Juan de Oquina qui aurait écrit une Relación en prose des mêmes fêtes.

Roland Béhar décrit sa découverte et ses implications dans un article paru en espagnol publié en accès ouvert dans la revue Criticón (1). Cette publication démontre que Cervantès faisait activement partie du cercle d’influence du comte de Lemos et participait à la campagne de valorisation du comte à travers ses écrits, ce qui nuance l’image traditionnelle de Cervantès comme écrivain totalement indépendant, voire marginalisé et en difficultés financières : on le découvre bien intégré dans les cercles de pouvoir et on comprend mieux comment fut possible, après le grand succès de la première partie de L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche (1605), la rafale de publications des dernières années de sa vie.

Plus largement, cette découverte contribue à une meilleure compréhension de la vie littéraire et culturelle de l’Espagne du début du XVIIe siècle, au cours de ce qu’on nomme souvent le Siècle d’Or espagnol, particulièrement autour de la figure de Cervantès et de ses relations avec les cercles de pouvoir.

Entretien avec Roland Béhar, enseignant à l’ENS-PSL et chercheur à l’ITEM

par Elifsu Sabuncu, responsable de la communication de l’ITEM

S’agit-il d’un nouveau manuscrit de Cervantès ?

Roland Béhar : Non, il ne s’agit pas d’un manuscrit – même si c’est ce qu’on aimerait, à l’ITEM (Institut des Textes et Manuscrits Modernes) auquel j’appartiens en tant que chercheur. Espérer trouver un nouveau manuscrit de Cervantès serait sans doute assez illusoire, et il faudra se contenter de ce que Cervantès lui-même s’est complu à imaginer, lorsqu’il rapporte, au chapitre IX de la première partie de son roman, avoir découvert, par le plus grand des hasards, le manuscrit de l’histoire qu’il avait commencé à raconter en se faisant le compilateur des récits conservés dans les annales de la Manche.

Sous quelle forme se trouvait le sonnet ?

Roland Béhar : Le petit texte de Cervantès découvert est un sonnet d’éloge, placé, comme cela se faisait fréquemment à l’époque, au début d’un petit imprimé publié à Madrid en août 1612. Cet imprimé contient un récit de fête (une relación, qu’on pourrait traduire par chronique) dans lequel un certain Juan de Oquina rapporte les réjouissances publiques organisées à Naples par le comte de Villamediana, aux ordres du vice-roi, le comte de Lemos, pour célébrer la double union entre des princes de Bourbon et des infants d’Espagne.

Comment avez-vous découvert ce sonnet de Cervantès ?

Roland Béhar : Il se trouvait à la bibliothèque universitaire de Salamanque, relié avec d’autres papiers, tant imprimés que manuscrits, ayant appartenu à Lorenzo Ramírez de Prado, érudit espagnol contemporain de Cervantès mais un peu plus jeune que lui. Le catalogue de la bibliothèque de Salamanque faisait brièvement mais clairement référence à la Relación d’Oquina parmi ces papiers. Or un exemplaire de la Relación d’Oquina avait été décrit à la fin du XIXe siècle, dans les collections de la Bibliothèque nationale d’Espagne, à Madrid, mais cet exemplaire avait disparu depuis, peut-être dans les remous du déménagement de la bibliothèque vers son siège actuel.

En ce sens, la seule « découverte » à proprement parler est celle du sonnet préliminaire de Cervantès, dont la présence n’avait été relevée ni par la description du XIXe siècle de l’exemplaire de Madrid, ni par celle, du XXe siècle, de l’exemplaire de Salamanque.

Peut-on être complètement certain que l’auteur de ce sonnet est Cervantès ?

Roland Béhar : L’attribution de ce sonnet à Cervantès ne peut guère faire de doute, pour plusieurs raisons. D’une part, le sonnet est expressément signé de son nom. D’autre part, la découverte de cette Relación d’Oquina et du sonnet qu’elle contient vient s’encastrer trop précisément dans un vide qui demeurait dans l’étude des rapports entre Cervantès et les fêtes de Naples du comte de Lemos pour qu’il puisse être possible de douter de l’existence du rapport entre l’un et l’autre.

Que nous apprend ce sonnet sur la biographie de Cervantès et ses rapports avec le pouvoir ?

Roland Béhar : Pour saisir les raisons de la présence du sonnet de Cervantès dans ce livret, il est nécessaire de revenir sur les circonstances de l’époque. Ce sonnet n’a en effet pas d’importance esthétique immédiate et il n’est significatif qu’en ce que, émanant de la plume de l’auteur de Don Quichotte, il permet de dessiner avec plus de précision les contours de son implication dans la vie politique et courtisane de son temps – entre la cour de Madrid, à l’ombre de laquelle l’écrivain vit et trouve son protecteur, le comte de Lemos, beau-fils et neveu du premier ministre d’alors, et la cour de Naples, dont ce même comte de Lemos devient le vice-roi.

Parmi les points qui demeuraient flous dans la biographie de Cervantès et que cette découverte précise, mentionnons, en particulier, le début de cette relation de mécénat avec le comte de Lemos. Ce point est essentiel si l’on veut comprendre la relative stabilité économique qui permit ensuite à Cervantès l’incroyable rafale de publications qui caractérise ses dernières années, avant sa mort en 1616 (la même année que Shakespeare) : les célèbres Nouvelles exemplaires (1613), l’édition de son théâtre (1615), la seconde partie du Don Quichotte (1615), et enfin, posthumes, Les Travaux de Persilès et Sigismonde (1617), avec une dédicace signée peu de jours avant sa mort, qui redit l’importance que revêt pour lui son mécène : « Le pied dans l’étrier, en agonie mortelle, Seigneur, je t’écris ce billet… ».

En effet, en échange de la protection qu’il reçoit, Cervantès se fait le relais, à Madrid, de la politique culturelle de son protecteur. Il se fait influenceur : il met son renom littéraire – qui est grand, depuis 1605 (année de la publication de son best-seller, Don Quichotte) – au service de la stratégie de communication du vice-roi, qui tient à ce que l’on sache à Madrid combien il travaille à la gloire de la maison royale (et à la sienne, soit dit en passant), en particulier par l’organisation de somptueuses fêtes en l’honneur du mariage des princes héritiers d’Espagne et de France.

Et c’est parce qu’il y en allait de la réputation du vice-roi de Naples, en plus de la gloire de la maison d’Espagne, qu’il importait de mettre à contribution la plume des écrivains de l’époque – celle de son protégé Cervantès, par exemple. Le rapport symbolique entre pouvoir et littérature était encore bien loin d’être celui qu’il est devenu, et le comte de Lemos aurait été bien étonné mais tout de même flatté de voir son nom passer à la postérité non pas pour son action administrative et politique, mais pour ce mécénat qu’il exerça et qui fit de lui le dédicataire de toute l’œuvre tardive de Cervantès. C’est la logique économico-politique de l’écriture de Cervantès, avec tout le réseau de personnes, d’intérêts et d’influences qu’elle implique, que la découverte de ce petit sonnet contribue à mieux mettre en évidence.

Cette découverte est-elle le fruit d’un travail en solitaire ?

Roland Béhar : Non, si cette découverte a été possible, ce n’est pas parce que j’ai parcouru systématiquement toutes les bibliothèques de l’Espagne du XVIIe siècle. Je n’aurais sans doute jamais fait cette découverte si le livret n’avait été décrit à l’époque, et que cela ne m’aurait pas été possible si vite si un ami de l’université de Salamanque, dont j’ai plaisir à citer ici le nom, Juan Miguel Valero, ne m’avait gracieusement procuré une première et rapide reproduction des pages de l’opuscule d’Oquina. Il est important, en ce sens, de souligner combien la recherche peut parfois être un effort collectif et solidaire, même si l’envie de magnifier la quête du chercheur solitaire en tente certains.

En réalité, c’est en travaillant sur les fêtes de Naples de 1612 que j’ai été amené à découvrir d’abord leur récit par Juan de Oquina, puis le sonnet d’éloge que Cervantès composa pour l’occasion. Ce n’est donc pas en “cervantiste” que j’ai été mis sur la trace de ce texte, mais par la logique d’une étude au long cours sur la circulation européenne des littératures, qui est motivée – hier comme aujourd’hui – par la politique autant que par les rivalités esthétiques. Cette recherche, que je mène actuellement dans le cadre d’un projet ERC auquel je suis associé (TextDiveGlobal – Textuality and Diversity: A Literary History of Europe and its Global Connections, 1529-1683), m’avait déjà fait mettre en lumière, il y a de cela plus d’une dizaine d’années, les échos probables des fêtes parisiennes d’avril 1612 dans une comedia de l’un des grands rivaux de Cervantès, le génial dramaturge Lope de Vega.

Quelles seront les prochaines étapes de votre travail ?

Roland Béhar : Maintenant une tâche s’impose : éditer la relación des fêtes, afin qu’on puisse prendre la mesure de ce qui put sembler si digne d’éloge à Cervantès et, au-delà, de comprendre les fêtes napolitaines de 1612.

Elles furent un événement tout à fait remarquable en leur genre, moment clef de la transition de la culture de Renaissance vers celle du « baroque ». De même que celles, à Paris, de la place Royale de 1612, elles appartiennent à une histoire des fêtes qui se prolongera encore bien longtemps – jusqu’aux Plaisirs de l’île enchantée de 1664, par exemple, fêtes dédiées par Louis XIV à sa mère Anne d’Autriche, et par lesquelles, avec le concours de Molière et de Lully, le jeune roi fit de Versailles le centre artistique et politique de son pouvoir.

C’est pour apporter ma pierre à cette histoire, et pas seulement pour rendre à Cervantès ce qui appartient à Cervantès, que je travaille actuellement à l’édition de la Relación d’Oquina, qui sera publiée à Salamanque, je l’espère – pour qu’il y ait une forme de justice poétique.

Ces documents de Ramírez de Prado retrouvés à la bibliothèque de Salamanque présentent-ils d’autres intérêts ?Roland Béhar : Oui, ces papiers sont d’ailleurs une mine pour la recherche, et Muriel Elvira, une collègue de mon groupe de recherche de l’ITEM, « Écritures hispaniques », en a d’ailleurs mis à profit d’autres, pour ses études sur la culture humaniste de l’Andalousie de la première moitié du XVIIe siècle, qu’elle publiera bientôt.

(1) Roland Béhar, «Del cartel a la fama de Villamediana: noticias sobre la Relación de Juan de Oquina de las fiestas de Nápoles de 1612 (con un soneto desconocido de Cervantes, dos poemas del contador Pedro de Morales, y notas al Viaje del Parnaso)», Criticón [En línea], 147 | 2023. Publié le 20 octobre 2023, en ligne depuis le 31 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/criticon/23387 ; DOI: https://doi.org/10.4000/13okk

L’actualité reprise sur le site de l’ENS : https://www.ens.psl.eu/actualites/cervantes-influenceur-decouverte-d-un-sonnet-inconnu-de-l-auteur-de-don-quichotte