Sommaire

Sans doute en raison du retentissant succès de La Bâtarde, premier volume de sa trilogie autobiographique, qui la fait connaître du grand public après de longues années d’obscurité — ou au mieux de succès d’estime —, l’œuvre de Violette Leduc est souvent perçue comme “purement” autobiographique. Or cette épithète, si elle caractérise effectivement une part importante de son œuvre, ne rend compte ni de l’ensemble de ses écrits, ni de la complexité de son écriture, et apparaît à l’examen comme discutable, et sans aucun doute réducteur.

Du vécu monté en épingle

Le paratexte (la bande-annonce porte la mention : “Une sincérité intrépide”), mais surtout la grille de lecture que propose Simone de Beauvoir dans sa préface à La Bâtarde ont largement contribué à créer ce malentendu, ou du moins à l’entretenir :

Une femme descend au plus secret de soi et elle se raconte avec une sincérité intrépide, comme s’il n’y avait personne pour l’écouter.

[…] Tout écrivain qui se raconte aspire à la sincérité : chacun a la sienne qui ne ressemble à aucune autre. Je ne connais pas de plus intègre que celle de Violette Leduc.

[…] Jamais elle ne triche ; jamais elle ne cède à des prétentions ni ne s’incline devant des conventions. Sa scrupuleuse honnêteté a la valeur d’une mise en question.

[…] Obsédée par elle-même, toutes ses œuvres — sauf Les Boutons dorés — sont plus ou moins autobiographiques.

C’est précisément ce “plus ou moins” de l’autobiographie leducienne — parfois aux limites de l’autofiction — que nous questionnerons. S’il est indéniable que la notoriété de Simone de Beauvoir a favorisé la rencontre du grand public avec La Bâtarde, il est non moins évident que sa préface produira avec le temps quelques effets pervers. (On est évidemment tenté d’établir un parallèle — même si les effets négatifs furent d’un tout autre ordre — avec le Saint Genet de Sartre, publié douze ans plus tôt.) D’une part, la lecture que fait Beauvoir s’appuie largement sur la connaissance personnelle qu’elle a de l’écrivain ; d’autre part, le simple fait d’associer à son œuvre le nom de Beauvoir l’inscrira, à tort, dans le courant existentialiste. Consciente du talent de sa protégée, Beauvoir soulignera cependant avec vigueur, bien au-delà de la seule “sincérité intrépide”, l’art de l’écrivain :

Je fus tout de suite saisie : un tempérament, un style.

[…] Fabriquer de la réalité avec de l’imaginaire : c’est le propre des artistes et des écrivains.

[…] Ballottée d’échec en nostalgie, elle ne prend rien pour accordé : inlassablement elle interroge et elle recrée avec des mots ce qu’elle a découvert.

Leduc elle-même entretient, à travers ses propres déclarations, ambiguïtés et contradictions quant au statut de son œuvre :

Je n’ai pas d’imagination et je n’en aurai jamais. Alors j’écris ce que j’ai vécu. Je monte en épingle des petits drames devenus des riens avec les années.

“Monter en épingle”, qu’est-ce à dire exactement ? Toujours à propos de La Bâtarde, Leduc déclare lors d’un entretien avoir eu recours à “des flots d’imagination”, affirmant ailleurs que “tout est vrai dans La Bâtarde”. Les marges de ses cahiers2 sont constellées de mentions comme : “le nom n’est pas inventé” (cf. fig. 1). Ou encore, à propos d’une surveillante du collège, mademoiselle Fromont : “son vrai nom, elle était petite ou elle est petite, brune, visage plat” ; “écrire le portrait de mademoiselle Rozier (c’était son vrai nom)”. Ou encore, à propos d’Aline : “Ne pas taper à la machine. Elle s’appelait Elvire, ses parents avaient comme je le dis une petite fabrique de savon. Exact. Pas inventé. J’ai changé le prénom”. Sur un verso laissé blanc, apparaît le nom de famille d’Isabelle, qui ne sera cependant jamais imprimé. Ou encore, à propos d’un devoir de français dont elle résume le contenu : “pas inventé. On pourrait retrouver ma composition française dans les archives du collège de D. J’avais eu 17 1/2” (La Bâtarde, cahier 3). Quitte à les supprimer ou à les transformer par la suite, en fonction de critères qui nous échappent, Leduc éprouve donc le besoin d’inscrire sur le manuscrit le nom véritable des protagonistes. Il est exact que la plupart des noms propres, parfois légèrement modifiés, qui émaillent La Bâtarde sont ceux des personnes réelles, ainsi qu’a pu le vérifier le biographe de Violette Leduc, par exemple sur un livret de distribution des prix du collège de Douai3. Mais quel statut attribuer à ces affirmations en marge du texte ? Il ne peut s’agir d’aide-mémoire à une transposition, parfois légitime, des noms propres. Des notes adressées à la lectrice privilégiée des manuscrits, Simone de Beauvoir ? Un débat avec sa conscience d’autobiographe, qui laisserait sous-entendre que le reste n’est pas aussi “exact” ? C’est de tout autre chose qu’il s’agit, et le souci de véracité semble être motivé par des raisons extra-littéraires. Ainsi en est-il du devoir de français, dont l’attestation d’authenticité est précédée d’une instruction à la dactylographe : “à ne pas taper”, elle-même précédée par l’adresse, soulignée qui plus est, “A mes persécuteurs”. Au début de la rédaction du volume, Violette Leduc se trouve encore sous le coup d’un délire de persécution, provoqué en grande partie par la censure, de la part des éditions Gallimard, de l’épisode initial de Ravages. Dans La Chasse à l’amour (troisième et dernier volume de la trilogie), elle relatera en ces termes l’état obsessionnel qui caractérise la période où elle commence à rédiger La Bâtarde :

Ce séquestré c’est moi, ai-je soutenu à Simone de Beauvoir. Pourquoi Sartre me fait-il souffrir ? Pourquoi est-il venu voir dans un trou au plafond le spectacle de mes dépressions ? Pourquoi Sartre m’utilise-t-il ? Sartre me vise. Sartre ne me loupe pas (La Chasse à l’amour, p. 77).

Un genre à transgresser

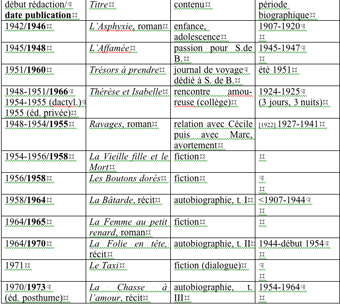

Autobiographe certes, autant que nouvelliste et romancière : Leduc est également à l’aise dans ces différents registres, les mêle et en joue avec raffinement, par exemple lorsque, dans les volumes de l’autobiographie, elle renvoie le lecteur à des épisodes traités dans le registre fictionnel. Un tableau synoptique montre la suite chronologique des œuvres (colonne de gauche : date de rédaction/date de publication), et, pour les textes à teneur autobiographique, la période de la biographie à laquelle elles font référence (colonne de droite). On peut constater que les catégories génériques (“roman”, “récit”) — vraisemblablement d’origine éditoriale — accompagnent de manière quelque peu arbitraire certains des titres : la trilogie autobiographique relève quant à elle de la catégorie “récit”, terme ambigu s’il en est ; alors que L’Asphyxie, scènes d’enfance narrées à la première personne, Ravages, récit à peine transposé d’une période de la vie de l’auteur, et La Femme au petit renard, brève nouvelle de fiction, sont tous trois inscrits sous le label “roman”. Méfions-nous donc de l’épitexte. En fait, seuls les volumes de la trilogie (La Bâtarde, La Folie en tête, La Chasse à l’amour) semblent respecter de manière plus ou moins satisfaisante le pacte autobiographique tel qu’il sera défini quelques années plus tard par Philippe Lejeune4. Au fil du récit s’élabore tout un tissage intratextuel de renvois aux textes antérieurs (L’Asphyxie, L’Affamée, Ravages, Trésors à prendre), de reprise commentée d’épisodes déjà relatés, les intégrant de ce fait au flux autobiographique5.

Si l’on s’en tient à La Bâtarde, puisque Leduc est capable d’affirmer à la fois que “tout [y] est vrai”, et qu’elle y a inséré des “scènes romanesques”, sans doute ne s’agit-il pas alors d’une “vraie autobiographie”, où l’écriture resterait au plus près d’un “réel” qu’elle tenterait simplement d’ordonner — mais plutôt d’une autobiographie romancée, rêvée, “contournée” selon l’expression de Philippe Lejeune. Dans sa brève étude déjà citée, Carlo Jansiti montre notamment comment Leduc transforme un des épisodes les plus saisissants du récit, qui se développe sur une dizaine de pages6. La narratrice, élégamment vêtue, traverse avec sa compagne le pont de la Concorde. Elles sont doublées par une passante qui, découvrant la “laideur” du visage posé sur l’élégante silhouette, s’écrie : “Moi, si j’avais cette tête-là, je me suiciderais !” La scène est décrite dans les moindres détails, le ton en est dramatique. Or Carlo Jansiti (cf. article cité, 1998) a découvert dans le manuscrit une variante inédite, beaucoup plus brève, où tout diffère — le cadre (la Croisette à Cannes), les vêtements (un short), l’atmosphère, les réactions de la compagne — sauf la phrase clé, et le bouleversement qu’elle provoque chez la narratrice.

Etudier le contenu précis des nombreux cahiers (une cinquantaine) de La Bâtarde permettrait sans doute de découvrir d’autres transpositions littéraires de “biographèmes”, d’événements d’abord inscrits au plus près du vécu.

Dans La Chasse à l’amour, Leduc prendra parfois soin d’informer directement le lecteur des manipulations qu’elle fait subir, par l’écriture, aux événements vécus — manipulations justifiées ici par des raisons d’ordre littéraire :

Lecteur, un aveu. J’ai choisi l’automne pour mon arrivée à Faucon. C’est une invention. J’ai débarqué au mois de mai. […] je ne pourrais pas te parler des genêts si je ne replaçais pas mon récit au printemps (p. 362).

Le contrat de lecture anticipe les doutes qui pourraient assaillir le lecteur quant à la véracité des sentiments relatés, au point de l’inviter à s’identifier à l’auteur-narratrice-protagoniste du récit :

Non, lecteur, ma douleur n’est pas fabriquée. Je m’efforce d’éclaircir cette bouillie de désespoir lorsqu’Hermine me quitta. Nous souffrons, après nous nous aidons du vocabulaire. […] Lecteur, tu as souffert. Pour se soulager avec ce qui a été, il faut s’éterniser (La Bâtarde, p. 330).

Grâce à un subtil glissement des pronoms (de “je” à “tu”, de “tu” à “nous”), l’auteur cherche à associer le lecteur au processus d’écriture, à l’attirer vers une posture quasi fusionnelle de co-énonciateur :

Lecteur, suis-moi. Lecteur, je tombe à tes pieds pour que tu me suives. Mon itinéraire sera facile. Tu quittes les gouttelettes qui venaient te retrouver, tu t’achemines vers la place de la Concorde, tu montes sur le trottoir de gauche. Te voici, nous voici. Miracle du silence le long du bruit. Lecteur, nous dirons : nous montions sur le trottoir, nous sautions à pieds joints dans le silence (La Bâtarde, p. 294).

Une écriture charnelle

Le caractère particulièrement audacieux de ses œuvres, considérées à l’époque de leur publication comme provocantes, voire scandaleuses, a contribué à occulter le fait que Violette Leduc n’est pas seulement un auteur d’autobiographies, mais avant tout un écrivain à part entière, une “écriture” remarquable. Ecrire, c’est d’abord, dit-elle, manifester, mettre en jeu une relation amoureuse, érotique, charnelle vis-à-vis de la langue, et, à travers elle, vis-à-vis des objets et des êtres. Les sensations éprouvées au moment de l’écriture s’inscrivent à l’évidence dans le registre du plaisir, et précisément de la sexualité :

Parfois je rêve à des aphrodisiaques que ma plume absorberait, les mots seraient amoureux de moi. J’aime d’amour les adjectifs, il ne faut pas en abuser, je passe outre. Qualifier, c’est prendre dans ses bras un absent. […] Je me donne aux adjectifs, je meurs de plaisir pour eux. […] Ouvrir une agence matrimoniale. Je marierais du matin au soir les adjectifs avec les sons, les couleurs et les parfums (La Folie en tête, p. 72-73).

Relation sensuelle entre l’écrivain et la langue, dont Leduc ne cesse de souligner l’aspect charnel, à travers ces “étreintes”, ces “corps à corps de la plume avec le papier” :

Ma plume grince. Je gémis avec elle. Nous gémissons pour rien. Nous formons ensemble des mots inutiles. J’ai honte d’infliger ce travail à ce petit objet capable (L’Affamée, p. 52).

Leduc insiste constamment sur la matérialité du processus d’écriture — une sorte d’artisanat auquel elle se sent désespérément vouée, dont les instruments sont la plume Blanzy-Poure et le cahier d’écolier, et qu’elle compare fréquemment aux travaux du ménage : “Ménagère pendant que j’écris. Ecrivain pendant que je lave le parquet” (La Chasse à l’amour, p. 296).

Corps à corps de l’écrivain avec les mots : écrire, c’est “donner sa chaleur”, mais ce peut être aussi trahir la vraie vie, comme dans la scène où l’auteur dédicace des exemplaires du service de presse de L’Asphyxie :

Ecrire me disais-je pendant que je soulevais le mince volume, c’est détruire en se détruisant. Chaque mot avait commencé à mourir lorsque j’avais relu le texte dactylographié, chaque mot était mort d’une mort définitive lorsque j’avais corrigé les épreuves d’imprimerie. Je m’étais exprimée tant bien que mal, j’avais cru aux promesses, aux conquêtes, aux caresses, aux étreintes, aux corps à corps de ma plume avec le papier. Ce n’était que le combat d’une morte avec des morts. Mes folies à huit ans… j’écrasais des fleurs dans ma main moite, je respirais ma main, je découvrais d’insinuantes nostalgies un jour de chaleur, je ne veux pas revoir mes folies changées en caractères d’imprimerie. Abandonne-moi, mon livre, laisse-moi avec mes fleurs dans l’enclos de ma mémoire: ce sont des fleurs avec de l’amour et de la sueur, ce ne sont pas des virgules (La Folie en tête, p. 105-106).

C’est encore aux métaphores de la sexualité — vénale cette fois — que Leduc, non sans humour, a recours pour souligner les ambivalences de l’écriture, et exprimer sa lucidité face à la tentation du compromis pour plaire au lecteur, à l’éditeur :

Ecrire, c’est se prostituer. C’est aguicher, c’est se vendre. […] Chaque mot est une passe. Adjectif, tu viens? Dis, tu viens, chéri? Je te ferai des choses, adjectif, tu monteras au ciel. Combien? Le prix du livre à paraître (La Folie en tête, p. 412).

Dans sa mise en scène de l’écriture, Violette Leduc innove. De la manière la plus directe, la plus évidente, la plus concrète qui soit, avec une liberté de ton jusque-là inégalée chez les écrivains de sexe féminin. Par exemple, lors d’un épisode où, précisément, elle cherche à capter sous sa plume la passion ô combien charnelle qui unit Thérèse et Isabelle, ces deux activités se confondent, se confortent :

J’écrivais. J’écrivais sous leur dictée. J’écrivais d’une main et, de l’autre… je m’aimais pour les aimer, pour les retrouver, pour les traduire, pour ne pas les trahir (La Folie en tête, p. 457).

Thérèse et Isabelle, réécritures

Un épisode présent dans le premier cahier manuscrit — inédit — de Ravages, celui du “sac de mademoiselle Godfroy”, est repris, une dizaine d’années plus tard, dans La Bâtarde (p. 83). J’ai montré comment, par un processus inverse de celui du pont de la Concorde, cet épisode subit une “réduction” impressionnante, au point de devenir presque incompréhensible7. Une cinquantaine de pages de brouillon du manuscrit de Ravages,décrivant l’initiation sensuelle de l’adolescente Thérèse “caressant” le sac à main du professeur oublié dans la bibliothèque, se trouvent concentrées dans La Bâtarde en une seule phrase, très courte, parfaitement sibylline : “Je respirai un fruit défendu”. La transgression, l’acte d’initiation sexuelle disparaît. Ce processus de suppression, d’effacement — non de l’événement en soi, mais de sa signification, aussi importante soit-elle pour l’autobiographe — semble être étroitement lié à la censure subie par l’auteur, qui choisit, en réponse, cette forme d’autocensure.

C’est précisément cette mutilation, cette excision symbolique exercée par les éditions Gallimard vis-à-vis de Ravages, qui provoquera de multiples réécritures de ce long passage du roman correspondant à l’épisode “Thérèse et Isabelle”. Etudier la genèse quelque peu mouvementée de cet épisode revient par ailleurs à mettre en lumière le statut ambivalent d’un texte qui s’inscrit tantôt — et pour partie — dans le genre “roman” (Ravages), tantôt dans celui de l’autobiographie (La Bâtarde).

Puisqu’il est décidément évident qu’après de longues et difficiles négociations menées par Beauvoir auprès de Gallimard, l’épisode “Thérèse et Isabelle” ne pourra faire partie de Ravages8, Leduc le retravaille et en fait établir (en 1954 et 1955), par la dactylographe de Simone de Beauvoir, deux versions. Mais tous les éditeurs à qui est proposé sous sa nouvelle forme le texte jugé scandaleux par Gallimard — Julliard, J.-J. Pauvert entre autres — refusent de prendre le risque de le publier. Pourtant ces dactylographies, de deux cents pages environ, présentent une réduction magistrale du texte contenu dans les cahiers manuscrits, sortes de “millefeuilles” composés de différentes strates d’écriture soigneusement collées les unes sur les autres. Trois mille pages environ réécritures comprises, soit huit des onze cahiers conservés de Ravages, lui ont en effet été consacrées. On ignore combien ont disparu...

Jacques Guérin, ami proche et admirateur de l’œuvre de Leduc, amateur célèbre de manuscrits littéraires, lui propose alors de financer une édition hors commerce à tirage limité (vingt-huit exemplaires) du récit censuré. Afin de “vaincre le sort”, autant pour l’aider à s’échapper de la dépression, “la consoler”, que pour tenter d’améliorer ses maigres ressources. Pour ce faire, il lui offre un séjour aux îles Baléares et, ainsi qu’elle le raconte dans La Chasse à l’amour, lui suggère de fabriquer de manière artisanale un “faux” manuscrit, qu’elle établira sur du papier calque, non pas à partir de son vrai manuscrit (ses propres cahiers), mais à partir de l’une des dactylographies.

Ibiza ? Oui, Ibiza. […] Je recopierai là-bas le début de Ravages refusé par l’éditeur sur du papier de Chine, avec une plume spéciale trempée dans de l’encre de Chine. J’inventerai des ratures, je recomposerai un nouveau brouillon. Il [Jacques] me dira à mon retour à quoi mon brouillon et les ratures sophistiquées serviront (La Chasse à l’amour, p. 51).

Elle a beau faire de son mieux, l’opération ne va pas sans mal, d’autant que l’écrivain émet quelques doutes quant à son utilité. Elle décrit en détail sa manière de procéder :

Je déchirai dix feuilles de papier. Il ressemblait à du papier à beurre en plus épais. Je prenais trop d’encre avec ma plume spéciale. Je n’inventais pas assez de ratures. Quel artifice pour un désordre funèbre. J’emmêlais les laines noires avec ma plume spéciale. J’écrivais au-dessous de mon écheveau mortuaire, ou de mon guêpier en deuil, le mot du texte refusé. Je ridiculisais mes efforts plusieurs mois après (La Chasse à l’amour, p. 56).

Lors de cet exercice — quelque peu éprouvant — de recopiage manuscrit d’un dactylogramme, Leduc s’efforce d’imiter, de manière parfaitement artificielle et assez grossière, l’aspect matériel d’un brouillon : elle invente effectivement de fausses ratures, biffant fréquemment un mot qu’elle vient de copier pour le reprendre immédiatement après ; ou effectue à l’aide de signes graphiques des inversions, des renvois sans objet, des variantes et déplacements syntaxiques minimes. L’aspect graphique diffère profondément de celui du manuscrit d’origine, celui de Ravages (cf. fig. 2).

Pénible, l’exercice l’est certes du fait qu’il n’a rien de créateur, mais surtout parce qu’il prolonge et renouvelle les tourments provoqués par la censure d’un épisode auquel l’écrivain tient particulièrement :

Ecrire ce début a été un crime. Je reviens sur les lieux du crime avec le même vocabulaire (La Chasse à l’amour, p. 56).

Vingt-huit exemplaires seront reproduits en fac-similé, et reliés sur les instructions de Jacques Guérin :

Le titre ? Thérèse et Isabelle. Ce n’est pas difficile à trouver. Il [Jacques Guérin] a tout préparé. Les feuillets seront enfermés dans une chemise en carton couverte d’un papier peint, nouée avec deux rubans glacés de couleur noire (ibid.).

Pour l’épisode “Thérèse et Isabelle”, il existe donc de nombreux éléments concernant la genèse :

la version manuscrite, couvrant environ trois mille pages, des huit premiers cahiers de Ravages (1948-1951) ; il faut y ajouter plusieurs centaines de feuilles volantes, qui ne sont encore ni classées ni étudiées ;

la version des deux dactylographies (1954 et 1955), très proches l’une de l’autre, et qui couvrent l’ensemble de l’épisode ;

a version du “faux” manuscrit d’Ibiza (1955), pratiquement identique à la seconde dactylographie ;

la version, partielle, insérée dans La Bâtarde et qui en constitue le troisième chapitre, retravaillée par l’auteur à partir de 1958, sur plusieurs cahiers9(ce chapitre concentre le début et la fin de l’épisode d’origine, mais présente des variantes de style et de contenu) ;

la version, partielle également, du petit volume publié par Gallimard sous le titre Thérèse et Isabelle, en 1966, également retravaillée par l’auteur.

C’est bien l’acte de censure exercée par les éditions Gallimard sur la première partie de Ravages qui est à l’origine du morcellement de cet épisode. L’ampleur des matériaux ne permet pas de proposer, dans ce cadre, une vue d’ensemble des transformations du texte. Je me contenterai, pour en donner une idée, de comparer, à travers différentes versions, l’évolution de la fin de l’épisode : la scène de séparation des deux jeunes amantes — dans la dactylographie de 1955, dans le “faux” manuscrit, dans La Bâtarde (1964), et dans le court volume Thérèse et Isabelle (1966).

— Dans la version dactylographiée, le dernier feuillet est manuscrit. Il n’est pas interdit de penser qu’il en remplace un (ou plusieurs) autre(s), dactylographié(s), ou encore qu’il s’agit d’un changement de dernière minute :

190

Je m’assis sur son lit. Isabelle m’offrit son visage désolé :

— Je ne veux pas que tu t’en ailles. Si, va-t’en. C’est trop dangereux.

J’aimais Isabelle sans gestes, sans élans : je lui offrais ma vie sans un signe.

Isabelle se dressa, elle me prit dans ses bras :

— Tu viendras tous les soirs ?

— Tous les soirs.

— Nous ne nous quitterons jamais ? pas ?

— Jamais, jamais, Isabelle. Nous ne nous quitterons pas.

Le mois suivant je fus séparée brutalement d’Isabelle. Ma

mère me reprenait, Isabelle eut une crise dans une classe.

Je l’entendis pendant que je jetais mon linge et

mes objets / dans la <une> malle <au dortoir>. Isabelle criait et l’enfer

/pêle-mêle

n’était <ne fut> qu’un cri.

[Ma mère me reprit. Je ne revis jamais Isabelle.

— Le “faux” manuscrit, copié sur la dactylographie, reprend pour l’essentiel les mêmes termes, éliminant définitivement ce qui avait déjà été biffé, notamment le cri d’Isabelle :

Isabelle se dressa, elle me prit dans ses bras bras :

— Tu viendras tous les soirs ?

— Tous les soirs.

— Nous ne nous quitterons jamais ?

— Jamais, Isabelle.

Le mois suivant ma mère me reprit. Je ne revis jamais Isa Je ne revis jamais Isabelle.

— Dans La Bâtarde en revanche, la scène des adieux au collège ne sera pas définitive, puisque Isabelle viendra par la suite rendre visite à Thérèse dans sa famille. Mais la scène est décrite de manière plus détaillée, le ton en est lyrique ; sensations et sentiments sont traduits par des métaphores. Quant au cri d’Isabelle, il réapparaît dans cette version de l’épisode — ce qui semblerait indiquer un retour aux cahiers manuscrits de Ravages :

Je retenais Isabelle devant son rideau de percale :

— Si tu veux, lui dis-je avec des précautions dans la voix, si tu veux je peux t’aider à faire tes valises, je peux t’aider à ranger ton linge dans ta malle. Nous serions encore ensemble…

Isabelle était pâle. Elle suivait le mouvement de mes lèvres avec trop de bonne volonté.

— Ecoute, dit-elle avec une gentillesse effrayante.

Elle levait son index.

J’écoutai : des élèves, deux par deux, chantaient ou dansaient sur leur sommier métallique. J’étais folle d’amour pour ce nouveau visage d’Isabelle : du flou. La douleur n’avait plus de relief.

— Tu ne veux pas que je t’aide ?

— Va chez toi, va, me dit Isabelle.

Je traversai l’allée. Toute une saison d’ouragans et de tempêtes voulait naître dans ma gorge. Je soulevai mon rideau de percale, la soirée par la fenêtre ouverte avançait avec la douceur élémentaire d’une barque à la dérive. Je rentrai dans mon box.

Le cri traversa le collège.

Je me réfugiai dans l’angle entre la fenêtre et la penderie, j’appuyai mon tablier sur ma bouche. Les élèves, toutes les élèves couraient dans l’allée.

— Qui a crié ainsi ? demanda une surveillante.

— Isabelle.

[…] L’été ruissela sur l’automne, Isabelle viendrait bientôt (p. 101).

— Quant au petit volume intitulé Thérèse et Isabelle, que Gallimard — fort du succès de La Bâtarde et sous la menace d’une édition concurrente (Gaston Gallimard exigea l’annulation du contrat que Leduc avait signé avec Jean-Jacques Pauvert) — consent enfin à publier en 1966, il reprend dans sa simplicité le final retenu par la version dactylographiée et le “faux” manuscrit :

J’aimais Isabelle sans gestes, sans élans : je lui offrais ma vie sans un signe.

Isabelle se dressa, elle me prit dans ses bras :

— Tu viendras tous les soirs ?

— Tous les soirs.

— Nous ne nous quitterons pas ?

— Nous ne nous quitterons pas.

Le mois suivant ma mère me reprit. Je ne revis jamais Isabelle (p. 112).

Ainsi l’épisode “Thérèse et Isabelle”, prévu à l’origine comme première partie de Ravages — roman qui transpose l’itinéraire amoureux d’une narratrice, Thérèse (qui, soit dit en passant, porte le prénom d’état civil de Violette Leduc) —, rejeté comme “scandaleux” par les éditions Gallimard, se transforme-t-il au fil des réécritures, qu’il s’inscrive ou non sous le label officiel “autobiographie”. Si l’aspect “vécu” de l’épisode ne fait aucun doute, le travail sans cesse renouvelé du texte lui octroie, outre une géométrie variable, un statut à mi-chemin entre le témoignage autobiographique et le récit de fiction. L’unité de temps (réduite de trois mois environ à “trois jours et trois nuits” dans le volume Thérèse et Isabelle), la facture dialoguée, chère à l’écrivain, tendraient d’ailleurs à renforcer cette ambiguïté. Quant aux nombreux dialogues, inventés ou réinventés, il n’est pas rare de trouver dans les manuscrits des instructions métadiscursives telles que : “dialogues à refaire — plus direct” ; “trop long”. A l’indéniable substrat autobiographique, Leduc mêle étroitement élans lyriques, incantations, métaphores poétiques et fantasmes qui relèvent de l’imaginaire, parallèlement à la description des gestes concrets. Passé au filtre de la censure, et partant de l’autocensure, le texte initial, considéré comme trop dérangeant, en ressort dans de nombreux passages épuré certes, mais aussi aplati, limé.

La version dactylographiée, restée jusqu’à présent inédite, réunit en un ensemble cohérent le passage publié dans La Bâtarde et celui sous le titre Thérèse et Isabelle. Elle en fait, comme dans la version originelle de Ravages, un seul et même texte, où se répondent de nombreux éléments qui relèvent d’une construction rigoureuse, au rythme ternaire — mais qui se trouve détruite, éclatée, souvent indéchiffrable dans l’état actuel de la publication. Elle comprend, en outre, nombre de passages qui n’apparaissent ni dans l’une, ni dans l’autre des versions publiées.

Pour toutes ces raisons, ne serait-il pas souhaitable d’éditer la version dactylographiée ? Ce serait rendre justice à un écrivain pour qui la frontière est floue entre écriture romanesque et écriture autobiographique ; pour qui la frontière entre vie et écriture se fait, au fil de l’œuvre, de plus en plus ténue, de plus en plus perméable, et qui refuse de se laisser enfermer dans les limites d’un genre. Pour qui l’écriture métamorphose la vie, “devient [sa] vie”, au point que les deux finissent par se confondre.

1 Une version partielle de ce texte est parue sous le titre “Violette Leduc, une sincérité intrépide ?” dans Ecritures de soi au féminin, études réunies par Monika Boehringer, Dalhousie French Studies, vol. 47, 1999.

2 Fonds Violette Leduc, IMEC (Paris). Cité avec l’aimable autorisation de C. Jansiti.

3 Carlo Jansiti, Violette Leduc, biographie, Paris, Grasset, 1999.

4 Le Pacte autobiographique, Paris, Le Seuil, coll. “Poétique”, 1975 (p. 41-43) ; coll. “Points essais”, 1996.

5 Sur l’organisation temporelle de l’œuvre et les structures d’enchâssement, voir Susan Marson, Le Temps de l’autobiographie. Violette Leduc. Presses universitaires de Vincennes, coll. “L’Imaginaire du texte”, 1998 ; et Mireille Brioude, Violette Leduc. La Mise en scène du je, Amsterdam, Rodopi, 1999 (à paraître).

6 La Bâtarde, p. 217. Episode déjà publié, sous le titre “Le tailleur anguille”, dans Les Temps modernes, novembre 1961. Les citations de l’œuvre de Violette Leduc se réfèrent à l’édition originale, Gallimard. Voir à ce propos Carlo Jansiti, “Métamorphoses du biographème”, Violette Leduc,textes réunis par Paul Renard et Michèle Hecquet, Université de Lille-3, 1998, p. 79-83.

7 C. Viollet, “Violette Leduc. Les ravages de la censure”, Genèse textuelle, identités sexuelles, Tusson,du lérot, 1997, p. 203-214.

8 Voir Carlo Jansiti, “Ils ont refusé le début de Ravages. C’est un assassinat”, nord’ n° 23, 1994, p. 77-89 ; René de Ceccatty, Violette Leduc, Eloge de La Bâtarde, Paris, Stock, 1994 ; et aussi Violette Leduc, La Chasse à l’amour, Paris, Gallimard, 1973.

9 A cette époque, Violette Leduc a modifié sa manière d’écrire : elle ne colle plus les versions retravaillées les unes sur les autres, comme dans les cahiers de Ravages, mais reprend l’écriture à nouveaux frais sur un autre cahier.