Sommaire

La tentation est grande de confondre la genèse du texte et son énonciation. Favorisée par l’ambiguïté du mot d’énonciation1, dans son acception courante comme dans ses définitions savantes les plus généralement acceptées, la confusion repose sur le fait que, dans l’un et l’autre cas, on a affaire à un amont du texte, qui se donne à nous principalement à travers une batterie de signes indiciels, appréhendés au moyen d’un processus d’inférence fragile et paradoxal. Fragile puisqu’il ne peut s’appuyer sur des prémisses certaines et prendre une forme déductive ; paradoxal parce que les indices, en tant que tels, n’ont pas d’énonciateurs : ils ne sont pas l’objet d’une production2, mais d’une reconnaissance. Néanmoins, les énoncés verbaux, qui font sens en aval comme des signaux, fonctionnent en amont comme des indices. C’est un processus d’abduction qui permet de remonter depuis les signaux linguistiques jusqu’à leur énonciation en les retournant et en les traitant en indices — de la même manière que la génétique prend à rebours le matériau langagier contenu dans les manuscrits pour remonter jusqu’aux processus d’écriture.

De là a pu naître et se développer pendant un temps, chez les généticiens intéressés par la linguistique de l’énonciation, une belle illusion : les manuscrits permettraient de contourner la fatalité qui veut que l’on n’ait jamais affaire qu’à des énonciations énoncées et d’entrevoir enfin l’énonciation in statu nascendi. C’était vouloir oublier la différence entre l’énonciation et la production linguistique : l’énonciation n’est pas un phénomène qui se déploie dans le temps pour aboutir à l’énoncé, elle est contemporaine de l’énoncé3, inséparable de lui — alors que la genèse d’un texte est un procès, qui se déroule, à l’évidence, antérieurement au texte, séparé de lui par une frontière dont le caractère absolu est l’objet de discussions passionnées, mais dont personne ne conteste l’existence.

À notre époque désenchantée, une telle illusion a perdu beaucoup de terrain. Peu de généticiens espèrent encore que l’étude des manuscrits permettra de combler

« ce gouffre ouvert à chaque mot, cette folie du langage [que nous] appelons scientifiquement : énonciation »4.

Et pourtant il subsiste encore quelque chose de ce mirage.5 C’est sans doute inévitable, et peut‑être même heureux… mais au moins faudrait‑il éclaircir certains des malentendus qui l’entourent.

Voyons s’il est possible aujourd’hui de décrire aussi clairement que possible les relations entre les deux termes, en partant d’une distinction nette entre la genèse de l’énonciation et ce qu’on pourrait appeler l’énonciation de la genèse — quitte à relativiser ensuite cette distinction.

Genèse de l’énonciation

Le dispositif énonciatif d’un texte, à l’égal de toutes ses autres composantes, est l’objet d’une genèse. Certains aspects en sont très facilement repérables, comme les modifications des marqueurs formels de l’énonciation. Ces modifications peuvent être massives : l’exemple canonique est ici la troisième personne du singulier de Jean Santeuil, qui finira par aboutir à la première personne de la Recherche. Elles peuvent être aussi beaucoup plus localisées.

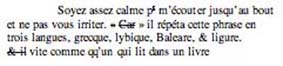

Ainsi, dans le dossier de Salammbô6, au folio 259r°, Spendius s’adresse en ces termes aux chefs des mercenaires de Carthage, avant de leur rapporter sa version (travestie) du discours d’Hannon qu’ils viennent d’entendre sans le comprendre :

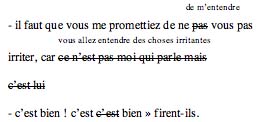

Dans un deuxième temps, Flaubert a marqué ce paragraphe d’une accolade et ajouté en marge les mots : « à l’indirect ». Et en effet, sur le folio 261r°, qui représente le stade suivant de rédaction, on trouve ces lignes entièrement biffées :

Cet échange est remplacé, dans les marges, par les mots :

Conformément à sa propre injonction, Flaubert a bouleversé (superficiellement ?) le dispositif énonciatif, passant du style direct au style indirect. Il serait tentant de dire que l’avant‑texte nous permet ici d’observer la « trace » d’une opération énonciative normalement invisible : le discours indirect serait un discours second, résultant d’une transformation du discours direct, plus primitif. Voilà qui paraît conforme au sens commun — malheureusement l’intérêt linguistique d’une telle observation semble limité par la présence, dans les folios voisins de nombreux exemples de la transformation contraire : du style indirect primitif qui se transforme en style direct. Ce que la comparaison des versions devrait nous permettre de déterminer, ce sont les motivations possibles et les conséquences d’un tel changement. Or, même pour un exemple aussi élémentaire que celui de la reformulation de l’exorde de Spendius, il est impossible de résoudre simplement ce type de problème. La version directe est, dira‑t‑on classiquement, plus vivante, la version indirecte plus concise. Employant le style indirect, Flaubert met en quelque sorte en abyme la posture de Spendius, qui va rapporter aux mercenaires, à sa façon, la harangue d’Hannon, avec un usage du discours rapporté qui lui permet de manipuler son auditoire à sa guise. En revanche, la version directe avait paradoxalement une duplicité énonciative plus grande, puisqu’elle comportait (ou avait comporté, avant une première rature) les mots « ce n’est pas moi qui parle mais c’est lui », qui disaient une vérité partielle : Spendius va s’appliquer à reprendre les mots, et notamment les noms propres, que Hannon vient d’employer dans son discours, au cas où les mercenaires en auraient reconnu la sonorité — mais il les utilisera dans un sens qui n’a rien à voir avec le sens original.

Tout ce qu’on peut dire, c’est que ni l’un ni l’autre de ces avantages ne furent considérés comme décisifs puisque, dès le folio suivant, cet exorde disparaît complètement… Plusieurs interprétations de cette suppression sont possibles, dont chacune peut jeter une lumière différente sur la transformation qui l’a précédée. Peut‑être les préliminaires au discours de Spendius étaient‑ils devenus trop longs : il fallait en venir au fait. Et dans ce cas, c’est la concision du style indirect qui aurait été recherchée auparavant, mais qui se serait révélée encore insuffisante. Peut‑être le thème de la duplicité énonciative est‑il apparu assez explicite dans le passage, risquant même de devenir envahissant, pour qu’il ne soit pas nécessaire de les renforcer ici… Pour trancher entre ces deux explications, et bien d’autres possibles, il faut prendre en compte des facteurs multiples, qui dépassent largement le passage en question.

On voit que même une simple transposition du style direct au style indirect pose de difficiles problèmes d’interprétation génétique, du fait de l’impossibilité de séparer l’énonciation de l’énoncé qu’elle supporte. Les changements de l’une ont inévitablement des répercussions sur l’autre et il est difficile d’identifier le facteur moteur.

C’est plus vrai encore dans des cas où la transformation énonciative est plus subtile et plus diffuse, notamment quand l’implication subjective dans le texte met en jeu solidairement des problèmes de focalisation et de voix. On pourrait se référer par exemple à la première apparition de Septimus Smith dans Mrs Dalloway. Dans ce roman où les rapports entre folie et normalité, entre le personnage suicidaire et halluciné de Septimus Smith et l’héroïne bourgeoise Clarissa Dalloway, constituent un enjeu majeur, la présentation initiale de Septimus et de ses visions va conditionner l’intégration de sa perspective à la trame énonciative ou sa mise à distance objectivante. Alors que dans la première version, deux positions énonciatives fortement distinctes (discours de la folie vs. discours raisonnable) sont marquées, un brouillage minutieux efface la limite entre les deux dans la version finale. L’examen des marqueurs formels se révèle tout à fait insuffisant pour saisir les transformations d’un tel dispositif énonciatif. Pour les repérer, il faut prendre en compte à la fois des éléments de contenu locaux et la thématique générale qui se met en place dans le roman7.

En fait, dans ces exemples comme dans bien d’autres, il semblerait, en un paradoxe qui n’a rien pour surprendre le généticien averti, que la genèse ne nous aide guère à appréhender le dispositif énonciatif du texte final (sinon en nous offrant de commodes points de comparaison), mais que ce soit le texte définitif qui nous permette de comprendre la genèse de l’énonciation.

Sans minimiser l’importance de cette dimension rétroactive, on peut penser qu’une telle conclusion repose sur une analyse trop statique, minimisant l’impact effectif des processus d’écriture dans l’énonciation textuelle. Encore faut‑il un ou plusieurs modèles qui nous aident à décrire cet impact.

On cite souvent8, pour défendre l’apport de la génétique à l’étude de l’énonciation, l’importante remarque de Tzvetan Todorov (tirant les leçons de Freud) :

l’énonciation présente d’un énoncé ne saurait être comprise si l’on se limite à elle seulement. Pour décrire correctement un procès d’énonciation, il ne suffit pas de noter les circonstances présentes de l’acte de parole ; il faut reconstituer l’histoire de l’énonciation. Se contenter de l’énonciation présente, immédiatement observable, c’est prendre la partie visible d’un iceberg pour l’iceberg tout entier. Si l’on ne reconstitue pas l’histoire transformationnelle, on risque de graves malentendus : deux énonciations qui peuvent apparaître identiques à l’observateur, ne le sont pas forcément. 9

L’affirmation est très forte : la dimension historique serait non seulement utile mais indispensable à la simple interprétation des phénomènes énonciatifs. Pour le montrer, Todorov s’appuie sur deux exemples principaux : le mot d’esprit et le transfert. Or, les mécanismes qui sont mis en œuvre dans chaque registre sont très différents.

S’il est vrai que, d’après Freud, le mot d’esprit vient se substituer à une situation énonciative dans laquelle l’obscénité ou l’agressivité se donnaient libre cours, cela n’implique pas que pour le comprendre il faille connaître l’histoire de l’humanité et les transformations des mœurs qui ont abouti à convertir l’agressivité ou l’obscénité en trait spirituel : Freud postule que chacun est à même de reconstituer en soi‑même cette histoire. Nul besoin, donc, d’étudier les documents de genèse, ou leur équivalent.

En revanche, dans le cas de la relation analytique, ou plus généralement des phénomènes de transfert, même si le discours n’est pas dénué de sens quand il est pris dans son contexte présent, on ne peut véritablement comprendre tout qui est en train de se dire (de se produire dans le dire) si on ignore l’histoire sous‑jacente. C’est cette histoire que la cure psychanalytique s’efforce de mettre au jour – étant entendu que le transfert est précisément l’outil principal qui permet cette mise au jour. Ce qui implique le paradoxe suivant, qui, lui non plus, ne surprendra pas trop le généticien : l’énonciation présente (qui a le divan pour théâtre) n’est pas totalement compréhensible à qui n’a pas connaissance de l’énonciation passée (puisque c’est le passé qui est en train de s’y rejouer), mais l’énonciation passée ne peut être recouvrée que par l’intermédiaire de l’énonciation présente ! (On sait qu’il est vain pour le psychanalyste de prétendre court‑circuiter le travail d’anamnèse du patient en ayant recours à des documents ou des témoignages extérieurs). La parole du patient ne prend tout son sens pour le psychanalyste (et pour le patient lui‑même) qu’au bout d’un long travail d’investigation génétique qui prend la forme d’un déploiement de l’énonciation (l’association libre) suivi d’un retour réflexif (l’interprétation).

À première vue, l’énonciation textuelle semble relever plutôt de la logique du mot d’esprit, à la fois tributaire de sa genèse et auto‑suffisante de fait. Reprenons l’exemple du poème « Liberté » d’Eluard, évoqué par Louis Hay dans un article célèbre10. L’interlocution qui se manifeste dans le texte publié est le résultat d’une transformation profonde d’une première version : le « tu » auquel est adressé le poème (« j’écris ton nom ») n’était pas originellement une entité abstraite, la Liberté, mais une femme aimée. Il est important, pour apprécier le poème de prendre en compte cette transformation énonciative. Mais est‑il nécessaire, pour cela, de connaître le dossier génétique ? Tous les lecteurs ne savent‑ils pas, consciemment ou inconsciemment, que ce poème politique a la structure énonciative d’un poème d’amour ? La trace de la transformation est, à l’évidence, inscrite dans la version finale. Le dossier génétique nous en apportera tout au plus la confirmation11.

Il n’en va pas tout à fait de même dans le cas de la transformation du style direct au style indirect que nous avons observée dans Salammbô. Rappelons que le passage tout entier a disparu du texte définitif. Cela ne signifie pas que cette suppression et la transformation énonciative préalable n’aient pas laissé de traces dans le système du texte, mais ces traces sont beaucoup trop ténues pour être repérées sans le secours des manuscrits.

Nous rejoignons là le phénomène plus large de la « mémoire du contexte »12, dont on peut rendre compte au moyen d’un modèle structural (un état garde la mémoire des états antérieurs à travers les traces ou cicatrices laissées par les remaniements de l’équilibre du système qui ont été rendus nécessaires par les modifications successives). Mais pour ce qui concerne plus précisément la dimension énonciative de cette mémoire, il faut compléter ce modèle par un modèle « bathmologique »13. La relation des positions énonciatives qui se succèdent au cours de la genèse est analogue à celle des degrés analysés par Barthes (ou par Pascal) : de même que le troisième degré peut paraître semblable au premier degré alors qu’il en diffère fondamentalement du fait qu’il résulte de la traversée du second degré, de même, un état génétique a beau être formellement identique, en un point donné, à un état antérieur (par exemple si un ajout a ensuite fait l’objet d’une suppression), il en est subtilement différent car il fait d’une certaine manière allusion aux états qui l’ont précédé.

Pour comprendre la nature et le mode d’action de cette allusion, on peut la comparer à ce que Bakhtine, dans son étude du « dialogisme actif » appelle la « polémique interne cachée »14. On se rappelle que dans ce cas,

le mot [discours] d’autrui n’est pas reproduit avec une nouvelle interprétation mais il agit, influence et détermine d’une façon ou de l’autre le mot de l’auteur, tout en restant lui‑même à l’extérieur. […] Dans la polémique cachée, le mot de l’auteur est, comme n’importe quel autre mot, dirigé sur son objet, mais chaque affirmation se construit de manière à avoir en plus de sa signification objectale, un effet polémique sur le mot d’autrui. Dirigé sur son objet, le mot se heurte dans l’objet même au mot d’autrui qui, lui, n’est même pas reproduit mais seulement suggéré ; et cependant, la structure du discours serait toute différente s’il n’existait pas cette réaction au mot d’autrui sous‑entendu. […] Dans la polémique cachée, le mot d’autrui est repoussé et c’est son rejet, tout autant que l’objet dont il est question, qui détermine le mot de l’auteur. […] Le mot perçoit intensément à côté de soi le mot d’autrui parlant du même objet, et cette sensation détermine sa structure. (254‑256).

Rappelons l’insistance de Bakhtine sur le rôle de la polémique intérieure dans l’histoire littéraire, c’est‑à‑dire sur la dimension diachronique du phénomène :

Un certain élément de ce qu’on appelle réaction au style littéraire précédent, se trouve dans chaque nouveau style : il représente tout autant une polémique intérieure, une anti‑stylisation camouflée, pour ainsi dire, du style d’autrui, et accompagne souvent sa franche parodie. (256)

Les manuscrits, notes de lecture, marginalia, bibliothèques d’écrivains, réelles et virtuelles15, peuvent nous aider à raviver la virulence du dialogisme et à mieux percevoir cette dimension énonciative, quand les allusions sont trop discrètes, quand les adversaires sont oubliés, ou même quand les écrivains ont délibérément brouillé les pistes. Il y a là pour la génétique un domaine de recherche extrêmement riche (et déjà bien défriché). Mais ce n’est pas là l’essentiel pour notre propos.

Pour adapter le modèle offert par Bakhtine au problème posé, il faut remplacer, dans toutes les citations qui précèdent, mot/discours/style d’autrui par mot raturé ou par état antérieur. La « polémique » qui nous intéresse est encore plus « intérieure » et surtout bien plus « cachée », puisqu’il s’agit d’une contestation privée, d’un dialogue intime qui met aux prises une version avec celle qu’elle a supplantée. Le mécanisme est néanmoins tout à fait comparable16. Bien qu’il n’ait guère été étudié en tant que tel17, ce dialogue constitue probablement le phénomène énonciatif le plus important, et en tout cas le plus universel, que les manuscrits permettent de mettre au jour.

Mais si cette « polémique » est absolument cachée au lecteur du texte qui, par définition, n’a pas normalement accès aux versions rejetées, faut‑il vraiment la mettre au jour ? Soit le dialogue laisse effectivement ses traces dans le texte, et le lecteur en ressent les effets à la seule lecture du texte, soit elle est invisible et elle est, littérairement, quantité négligeable… Peu nous importe le fait que « la structure du discours serait toute différente s’il n’existait pas cette réaction au mot [antérieur] sous‑entendu » si le sous‑entendu est plus imperceptible que ceux des tantes de Proust. La seule chose qui compte n’est‑elle pas « la structure du discours » telle qu’elle est ?

Pour percevoir ce qui est en jeu, on peut se référer au discours de Spendius dans Salammbô, évoqué au début de cet article, celui qui suit immédiatement, l’exorde transposé du style direct au style indirect, puis supprimé. Face à ce discours, qui, rappelons‑le, fait mine de traduire pour ses auditeurs, les mercenaires de Carthage, un autre discours que vient de prononcer le Suffète Hannon, trois positions sont possibles. Celle qu’occupent effectivement les mercenaires, qui ont entendu Hannon sans le comprendre, mais qui reconnaissent dans la bouche de Spendius les mêmes noms propres qu’ils y avaient perçus, sans se douter que Spendius les insère dans un tout autre propos. Celle d’un auditeur hypothétique qui n’aurait pas perçu au préalable le discours d’Hannon. Et celle d’un auditeur familier de la langue carthaginoise, qui aurait tout compris et qui percevrait donc la duplicité des paroles de Spendius. Cette dernière attitude, qui est aussi celle du narrateur de Salammbô et de son lecteur, correspond si l’on veut à celle du généticien. Il n’est pas dupe du texte, il a accès au dessous des cartes, il sait, ou cherche à savoir, comment et pourquoi le texte se bâtit à partir de versions antérieures. Nul n’est obligé de se placer dans une telle position de maîtrise ; on peut considérer qu’il faut rester la dupe du texte littéraire. Mais est‑on sûr que l’ignorance des manuscrits soit pour cela la meilleure solution ? L’auditeur neutre du discours de Spendius n’est pas influencé par une connaissance fragmentaire préalable du discours antérieur auquel celui‑ci fait allusion. Il jugera donc le récit sur sa vraisemblance ou sur la confiance que lui inspire l’orateur. En revanche, les mercenaires présents sont beaucoup plus aisément trompés : à cause des bribes qu’ils ont pu saisir dans la première version du discours, ils sont réceptifs aux artifices de Spendius, abusés par des allusions totalement perdues pour l’auditeur neutre. De la même manière, on pourrait dire que la connaissance des manuscrits permet d’être plus richement, plus efficacement dupe du texte, de mieux se laisser prendre à ses leurres les plus subtils. Elle permet au lecteur d’être pleinement partie prenante d’une dimension interlocutoire essentielle dont il ne perçoit ordinairement que l’ombre.

Énonciation de la genèse – genèse de l’énonciation de la genèse – genèse de l’énonciation et énonciation de la genèse…

En revanche, ce dont nous allons parler maintenant ne concerne pas directement le texte et son lecteur. Il ne s’agit plus de la genèse de l’énonciation textuelle, mais plutôt de ce qu’on pourrait appeler l’énonciation de la genèse. C’est une dimension qui a déjà été largement prise en compte par les généticiens18, mais on n’a peut‑être pas assez insisté sur sa spécificité19.

Quel est le statut énonciatif des documents de genèse ? L’extrême diversité apparente cache en fait une identité profonde. Le manuscrit n’est pas une œuvre, il est toujours un instrument en vue de la réalisation d’une œuvre. Il n’est pas davantage un texte qu’une recette de cuisine n’est un aliment. Il peut s’analyser comme une suite de prescriptions, un protocole opératoire. Qu’il revête la forme extérieure d’un sonnet, d’un dialogue ou d’une œuvre didactique, le manuscrit a toujours la même dimension pragmatique implicite, celle d’un acte de langage indirect à caractère prescriptif.

Reportons nous aux quelques lignes du manuscrit de Salammbô que nous avions citées pour commencer, et prélevons quatre éléments : l’injonction de Spendius aux mercenaires

Commençons par cette dernière, qui est incontestablement une injonction que Flaubert s’adresse à lui‑même. L’élision du verbe (« [Mettre] à l’indirect ») est tout à fait courante dans une note privée. On pourrait même compléter : « il faudra mettre ceci à l’indirect quand je recopierai », « ne pas oublier de mettre ce discours à l’indirect dans la prochaine version », ou éventuellement « essayer de voir ce que donnerait ceci à l’indirect »…

La rature

s’analyse presque aussi simplement comme une injonction négative, même si elle n’est pas verbalisée mais manifestée au moyen d’une convention graphique. Elle est l’équivalent de : « en recopiant ce paragraphe, ne pas reprendre ces mots ».

En ce qui concerne

sa valeur illocutoire n’est pas celle de ce que Searle appelle une « assertion feinte »20, car Flaubert, écrivant pour lui‑même, ne feint pas d’asserter ; ni même celle d’une « déclaration fictionnelle explicite réalisée sous le couvert d’une assertion » selon Genette21, car pour l’heure, Flaubert ne déclare rien du tout. Il s’agit encore une fois d’une auto‑injonction, prescrivant l’usage ultérieur22 d’une telle assertion.

Le quatrième fragment :

adopte bien une forme impérative, mais sa valeur illocutoire dans le contexte du manuscrit n’est pas celle d’une injonction de Spendius à ses auditeurs.

Pour le comprendre, on peut s’aider d’une analogie. En tant que séquence d’instructions, le manuscrit ressemble à un programme informatique. Si je vois, inscrite sur l’écran de mon ordinateur, la phrase « Bonjour Monsieur Ferrer ! Pour commencer la démonstration, appuyez sur la touche Retour Chariot. », la valeur illocutoire de la phrase sera bien celle d’un impératif, et j’ai tout intérêt à respecter l’injonction. Mais si, en examinant le programme sous‑jacent, je trouve une instruction du genre de celle‑ci : « Afficher sur l’écran principal [coordonnées X= 1850, Y=700] “Bonjour Monsieur” & [NomUtilisateur] & “! Pour commencer la démonstration, appuyez sur la touche Retour Chariot.” », les mêmes mots ont perdu leur valeur injonctive propre (il serait d’ailleurs probablement désastreux d’appuyer à cet instant sur la touche Retour Chariot), ils ne sont plus que des données, manipulées par les instructions du programme.

De même, dans les mots

la seule injonction pourvue de force illocutoire est celle que le scripteur s’adresse à lui‑même23. Comme l’abréviation

est mise pour le mot « pour », l’ensemble est mis pour quelque chose comme :

Remarquons qu’il ne s’agit pas ici d’une simple injonction de répétition littérale, puisque ces paroles seront « recopiées » au stade suivant sous la forme

Il en irait différemment si le manuscrit était un dernier brouillon avant mise au net.

L’instruction que l’auteur se donne implicitement à lui‑même dans ce cas est bien de recopier littéralement. Encore se réserve‑t‑il généralement la possibilité d’apporter des modifications de détail, ce qui n’est pas le cas dans l’ultime mise au net, destinée au copiste ou à l’imprimeur : elle prescrit normalement une littéralité scrupuleuse24. Cette injonction de répétition adressée à autrui est le plus souvent implicite, mais elle peut prendre une forme visible, et même hypertrophiée, comme dans le célèbre poème de Chaucer adressé à son scribe Adam pour exiger de lui une copie fidèle sous peine de terribles malédictions, ou dans la batterie de contrats notariés, de testaments et de codicilles élaborés par Chateaubriand pour s’assurer de la transmission fidèle des Mémoires d’Outre‑Tombe.

Ces étapes de mise au net (capitales pour la philologie) sont les moins intéressantes d’un point de vue génétique, à cause précisément du caractère rigide et uniforme de l’injonction qu’elles véhiculent. Ce qui est génétiquement très intéressant, en revanche, c’est le fait que la valeur illocutoire change aux différents stades de la genèse : elle n’est pas la même, disions‑nous, dans le brouillon et dans la mise au net, mais elle est aussi très différente dans un scénario ou dans un carnet de notes25.

Quelle est l’injonction sous‑jacente à un énoncé scénarique comme « Charles Bovary entre au collège de Rouen en cinquième. » ? Quelque chose comme : « raconter l’entrée au collège d’un personnage nommé Charles Bovary ». Mais aussi : « commencer le roman par l’entrée au collège en cinquième ».

La valeur de prescription de l’ensemble est atténuée au point qu’on devrait peut‑être plutôt parler de proposition. Que fait l’écrivain quand il prend une note ? Il s’enjoint (ou plutôt se suggère) d’utiliser le matériau recueilli, mais il y a de très grandes différences entre une note précisément orientée vers un passage défini, ou une idée notée dans le vide, au cas où…

La force de ces injonctions varie aussi considérablement. Elle est modulée implicitement suivant le stade génétique ou elles apparaissent, mais aussi, très souvent, par des modalisations explicites : voir les exclamations « capital » et « capitalissime », voire « capitalissimus » ou « capitalissimum » (en très gros caractères) dont Proust constelle ses carnets et ses cahiers26, les doutes exprimés par Stendhal dans ses marges, ou tout simplement les points d’interrogation entre parenthèses qu’on rencontre parfois dans les brouillons de Joyce (« Molly likes left (?) side of her face best ») ou de beaucoup d’autres écrivains. Les signes graphiques sont eux aussi modulables infiniment. Un soulignement peut signifier une instruction très précise. Par exemple, chez Flaubert il indique souvent la nécessité de remédier à une répétition intempestive de sonorités. Mais il peut également indiquer une insistance (comme le « capitalissime »), qui peut être plus ou moins lourde selon le nombre et l’épaisseur des traits. La rature prescrit de ne pas recopier les mots barrés27, mais le poids de l’injonction est tout différent si elle s’exprime au moyen d’un trait léger, d’un quadrillage méticuleux ou d’un pâté rageur.

On pourrait soutenir que la tâche principale de la génétique consiste à expliciter28 et à mettre en paradigme ces forces illocutoires qui se font jour dans le manuscrit29. Il est bien sûr impossible de faire ici plus qu’un rapide survol de la question. Mais même dans ce cadre restreint, il faut introduire deux nuances importantes à ce qui vient d’être esquissé.

L’exemple de la rature plus ou moins lourde et des affects qu’elle peut laisser transparaître indique déjà les limites d’une approche purement pragmatique. Nous avons fait jusqu’ici comme si le sujet du manuscrit était un homo faber homogène, un imperturbable artisan entretenant une relation simplement opératoire avec un langage transparent. On sait bien qu’il n’en est rien. Dans les manuscrits comme ailleurs, dans les manuscrits plus qu’ailleurs, car les mécanismes de censure y sont moins en alerte, l’énonciation est trouée, les actes de langage sont toujours des actes partiellement manqués.

La génétique doit évidemment prendre en compte cette dimension. Certains considéreront même que c’est là, plus en amont, que les choses commencent à devenir intéressantes. L’objet d’étude n’est plus alors l’énonciation de la genèse, mais la genèse de l’énonciation de la genèse. Notons toutefois que ceci n’invalide pas le niveau d’analyse précédent : à l’interface de la genèse et de l’œuvre (ou des différentes strates de la genèse), le manuscrit joue bien un rôle comparable à celui d’une partition ou d’un programme informatique, c’est‑à‑dire qu’il est une suite d’instructions que la réalisation de l’œuvre exécutera30, quelle qu’ait été l’origine, consciente ou inconsciente, de ces instructions.

Enfin il faut aborder le problème des traces laissées par le dispositif énonciatif du manuscrit dans le texte définitif. Il ne s’agit pas des références à la situation d’écriture : la genèse thématisée n’est qu’un thème parmi d’autres, même si elle peut soulever d’intéressants problèmes de deixis (ce papier, cette page, ces mots…). Il peut s’agir, en revanche, des « buttes témoins de la couche énonciative qui a fait retrait »31 : par exemple des directives que l’auteur se donnait expressément à lui‑même et qui passent, par mégarde ou délibérément, dans le texte. Ce phénomène, moins rare qu’on ne peut le penser, demeure un peu anecdotique, mais il a l’avantage de mettre en évidence un élément capital du dispositif énonciatif et de sa transformation lors du passage du manuscrit au texte : la question de l’interlocution.

Le texte final peut comporter plusieurs destinataires, exhibés, secrets ou sous‑entendus (nous retrouvons la polémique intérieure cachée bakhtinienne). Mais dans le manuscrit plusieurs niveaux supplémentaires se superposent. Le dialogisme se déploie fréquemment à découvert, dans les marges, mais aussi parfois au fil des phrases, comme dans les ébauches de Zola. Le destinataire est avant tout l’auteur lui‑même, puisque le manuscrit est une suite de prescriptions à son propre usage. Il faut cependant faire au moins la distinction entre le scripteur et le relecteur32, qui ont le même état civil mais qui ne sont pas identiques (ne serait‑ce que parce que le second a cette supériorité sur le premier de connaître la suite ; il peut en revanche avoir oublié certaines des motivations du premier). Cette distinction saute aux yeux dans certains manuscrits. Stendhal ou Proust éprouvent le besoin de s’expliquer longuement à eux‑mêmes la motivation des opérations d’écriture qu’ils se prescrivent. Dans le cas de Stendhal, sa mauvaise mémoire risque à chaque instant d’introduire une solution de continuité, ce qui l’oblige à vérifier compulsivement son accord avec lui‑même à travers le temps, à signer et à contresigner ses relectures datées. Dans tous les cas, le texte portera la trace de ces relectures, qui se traduisent généralement par des corrections. Mais comme le veut le sens commun, le manuscrit s’adresse en même temps au destinataire du texte final. La dualité de l’interlocution apparaît peut‑être plus clairement sous sa forme négative : quand l’écrivain barre un mot, il s’adresse d’abord un message à lui‑même (« ne pas recopier »), mais il rature aussi pour le lecteur final. Il élabore à son intention un message qui aura la caractéristique d’être dépourvu du mot barré. Il peut aussi raturer pour attirer l’attention de celui qui aura le manuscrit sous les yeux33. En effet, entre l’écrivain relecteur et le destinataire du texte final peut encore s’insérer un destinataire du manuscrit. Les écrivains ont souvent des lecteurs (ou des auditeurs) privilégiés : Mérimée ou Colomb pour Stendhal, Bouilhet pour Flaubert, Leonard Woolf pour Virginia Woolf, Pound ou Gertrude Stein pour beaucoup d’écrivains de l’entre‑deux‑guerres… Qu’ils aient ou non suggéré des corrections, le texte final portera la trace de leur écoute, puisqu’il a été écrit, en partie, pour répondre à leur attente.

Si les destinataires du manuscrit sont multiples, son destinateur n’est pas non plus unifié (sans même tenir compte ici du clivage inhérent à tout sujet parlant) tout simplement parce que la genèse d’un texte (sauf peut‑être s’il s’agit d’un haïku improvisé) est un processus qui s’étale dans le temps. Celui qui écrit, comme celui qui relit, n’est pas toujours le même. Dans la mesure où elle renvoie inéluctablement, en dernier ressort, à un sujet de l’énonciation unifié, l’œuvre, comme le disait Valéry

est toujours un faux (c'est-à-dire une fabrication à laquelle on ne pourrait pas faire correspondre un auteur agissant d'un seul mouvement. Elle est le fruit d'une collaboration d'états très divers, d’incidents inattendus; une sorte de combinaison de points de vue originairement indépendants les uns des autres),34

Valéry disait encore :

la réalité de l’exécution de cet ouvrage est fait d’innombrables incidents intimes ou accidents extérieurs, dont les effets s’accumulent, se combinent dans la matière de l’ouvrage, — lequel peut devenir à la longue, surtout s’il fut très élaboré et maintes fois repris, un ouvrage sans auteur définissable, - un ouvrage dont celui qui l’eut pu faire d’un seul trait, sans déviations, sans interventions, n’a jamais existé.35

Ce qu’il définit là c’est précisément la coupure absolue qui existe entre l’énonciation et la genèse, l’impossibilité de leur coïncidence puisque l’une est un processus et l’autre une position calculable (Valéry n’utilise évidemment pas les mots de « sujet de l’énonciation », mais c’est bien ce que désigne cet auteur qui n’a jamais existé). Sans doute faut‑il radicaliser cette remarque — la coupure existe nécessairement, même si la genèse est simple et rapide —, mais il faut aussi en relativiser les effets : grâce aux manuscrits « la réalité de l’exécution », avec ses implications énonciatives, n’est pas totalement irrécouvrable. L’étude de la genèse permet de comprendre comment, d’après le modèle freudo‑bathmologico‑bakhtinien que nous avons proposé plus haut, le sujet de l’énonciation textuelle intègre l’ensemble des positions subjectives qui se sont succédé dans le temps. La connaissance des manuscrits permet au lecteur qu’on pourrait appeler flauberto‑spendiusien de recouvrer partiellement les inflexions subjectives et les décrochements énonciatifs qui sont normalement imperceptibles lorsqu’ils sont fondus « dans la matière de l’ouvrage ».

1 Voir la difficulté extrême d’en donner une traduction satisfaisante en anglais ou en allemand.

2 Du moins dans un premier temps virtuel, car les indices sont immédiatement soumis à une codification (qui joue un rôle capital dans le domaine de l’énonciation) et sont donc susceptibles de simulation (comme la trace de pas dans la forêt, contrefaite par le rusé peau‑rouge, ou comme les ratures, ajoutées par l’écrivain désargenté pour augmenter la valeur marchande de son manuscrit). On peut même considérer que dans l’énonciation, la « simulation » est essentielle et indiscernable.

3 Comme le rappelait Oswald Ducrot : « l’énonciation ne doit pas être confondue avec l’activité linguistique, c’est‑à‑dire avec l’ensemble de mouvements articulatoires, de processus intellectuels, de calculs de fins et de moyens, qui a amené le locuteur à produire son énoncé. Alors que cette activité, étudiée par la psycholinguistique, est préalable à l’énoncé, l’énonciation en est contemporaine: elle est l’existence même de l’énoncé. » Encyclopedia universalis, version électronique, article « énonciation ».

4 Roland Barthes par Roland Barthes (Paris, Seuil, 1975), p. 70.

5 Pour ne pas avoir l’air de m’exempter de ces critiques, je prendrai pour exemple deux de mes propres articles. Ils ont plus de quinze ans, mais il me semble que les mêmes difficultés n’ont cessé de se représenter depuis, sans être davantage résolues. Ces deux textes sont, à première vue, très loin de la confusion ci‑dessus mentionnée. L’un commence par affirmer, au contraire, que les manuscrits ne jouissent d’aucun privilège en matière d’énonciation : « Dès l’esquisse la plus sommaire, dès lors que des mots sont tracés sur le papier, il est impossible de séparer l’énonciation de l’énoncé à travers lequel elle se fait jour, impossible d’appréhender jamais directement cette épaisseur de l’écriture. » Mais c’est pour ajouter aussitôt ceci : « Se présente alors l’idée qu’il faudrait contourner la surface d’inscription et considérer le bord… Si l’on pouvait apercevoir l’entrée du texte — non pas sa première page, puisqu’il s’agit déjà du texte, non pas même ses avant‑textes, les témoins de sa genèse, puisqu’il s’agit de versions antérieures de ce qui est déjà le texte, mais le point (forcément immatériel), le moment de l’entrée en écriture… » (« Au bord des Vagues : l’ouverture du champ de l'écriture dans une page manuscrite de Virginia Woolf » in Almuth Grésillon et Michael Werner eds., Leçons d'écriture, ce que disent les manuscrits, Paris, Lettres Modernes, 1985, p. 187‑188). Le mythe de l’origine résiste : puisque dans le manuscrit, la question de l’énonciation se heurte aux mêmes difficultés que dans le texte définitif, il faudrait pouvoir remonter jusqu’à un avant‑avant‑texte, et grâce à lui trouver la trace d’un instant T qui ferait figure de point de départ, non pas du texte mais de l’écriture On voit bien les risques encourus : que cette remontée ne se transforme en une régression infinie, que cet « immatériel » évanescent ne se révèle ineffable. C’est une variante opposée de ce « je sais bien que…, mais tout de même » qui surgit dans un deuxième article, pratiquement contemporain. Après avoir affirmé que le sujet de l’énonciation, tel qu’il se manifeste dans le texte, n’est nullement déterminé par l’histoire de sa production, puisqu’il « s’agit, en droit, d’ordres de réalités hétérogènes. », j’ajoutais : « une théorie scientifique de la formation des galaxies ne peut être d’aucune utilité à qui s’efforce de lire le destin dans la configuration des astres [sans préciser si la critique génétique devait se reconnaître dans l’astrophysique ou dans l’astrologie]. Mais il existe évidemment une continuité de fait, et rien ne nous interdit d’en jouer si c’est pour élargir et non pour clore le champ de notre lecture. » (« La scène primitive de l'écriture: une lecture joycienne de Freud » in C. Jacquet ed., Genèses de Babel : James Joyce et la création de Finnegans Wake, Editions du C.N.R.S, 1985, p. 16), Au lieu de rechercher le point de jonction dans une antériorité toujours reculée et définitivement inaccessible, il s’agit cette fois de se raccrocher au concret d’une indéniable contiguïté. Si l’on n’est pas capable de penser l’articulation des deux « amonts », qui appartiennent en principe à des ordres de réalité différents, on doit au moins admettre que rien n’autorise à tracer entre eux une coupure infranchissable, puisque l’énonciation fait partie du texte et que le texte est l’aboutissement de sa genèse. L’espace ainsi ouvert à l’investigation n’a aucun titre à être considéré comme un lieu de prédétermination absolue du phénomène énonciatif, mais il peut donner recul et profondeur de champ à notre observation. Malgré la modestie des ambitions théoriques (ou peut être à cause de cela), on ne sort pas d’un certain flou.

6 BnF cote Naf 23658. Pour une étude de ce passage, voir le mémoire de DEA d’Agnès BOUVIER, « Salammbô, écrire‑traduire » (UFR STD, Université de Paris VII, 2001).

7 Voir D. Ferrer, Virginia Woolf and the Madness of Language (Londres et New York, Routledge, 1990), p. 21 et sq.

8 Voir par exemple D. Ferrer et J.‑L. Lebrave, « De la variante textuelle au geste d’écriture variant », L’écriture et ses doubles : genèse et variation textuelle (Paris, Éditions du CNRS, 1991) p. 24.

9 T. TODOROV, « Freud sur l’énonciation », Langages 17, 1970, p. 34.

10 Louis Hay, «“Le texte n'existe pas” : réflexions sur la critique génétique», Poétique, n° 62, 1985.

11 Notre vision du poème ne changerait d’ailleurs guère si l’on parvenait à démontrer que les choses ne se sont pas réellement passées ainsi, que cette genèse est le fruit d’une rationalisation et d’une pseudo‑reconstitution a posteriori, par le poète ou ses amis, comme l’a suggéré Sabine Boucheron dans une communication du Colloque France‑Brésil septembre 2000.

12 Voir Daniel FERRER, « La toque de Clementis : rétroaction et rémanence dans les processus génétiques », Genesis n° 6, 1994.

13 Par référence à cette science imaginaire que Barthes invoquait pour arpenter l’abîme terrifiant ouvert par l’énonciation. Voir Roland Barthes par Roland Barthes, loc. cit.

14 Mikhaïl BAKHTINE, La Poétique de Dostoïevski (Paris, Seuil, 1970), p. 260.

15 Voir Paolo D’Iorio et Daniel FERRER eds., Bibliothèques d’écrivains (Paris, CNRS Éditions, 2001).

16 On remarquera que, contrairement à A. Grésillon, J.‑L. Lebrave et C. Fuchs (“Flaubert: Ruminer Hérodias” in L’écriture et ses double, Genèse et variation textuelle, op.cit.) qui traitent ce qu’ils appellent les « reformulations intertextuelles » sur le modèle des « reformulations intratextuelles », les premières sont utilisées ici comme base d’un modèle permettant de comprendre les secondes. Il n’y a là aucune contradiction : ce modèle est purement heuristique et ne préjuge pas de l’antériorité historique ou logique de l’une sur l’autre. L’analyse de Grésillon, Lebrave et Fuchs ne prétend d’ailleurs nullement rendre compte de la dimension énonciative des deux phénomènes.

17 Dans une perspective différente, la notion de « double locution génétique » dégagée par Jean‑Louis Lebrave (Le jeu de l'énonciation en allemand d'après les variantes manuscrites de H. Heine, Thèse d’État, Paris, 1987) permet de mettre en évidence des faits comparables.

18 Almuth Grésillon parle de « méta‑énonciation » (Éléments de critique génétique, Paris, PUF, 1994, p. 150) ; Jacques Neefs y consacre de fait la plus grande partie de son très bel article sur « L’énonciation graphique (L’écriture des manuscrits) » in W. MULDER, F. SCHUEREWEGEN et L. TASMOWSKI eds., Enonciation et Parti pris (Amsterdam, Rodopi, 1992).

19 Par exemple, dans l’étude proposée par Jacques Anis de la « dénivellation » et de la dimension « méta‑ » chez Ponge (« Gestes d'écriture de Francis Ponge » in L’écriture et ses doubles…, op. cit.), la distinction entre ce qui est appelé le « méta‑scriptural » d’une part, et d’autre part le « méta‑textuel », le « méta‑discursif», le « méta‑linguistique», ou le « méta‑sémiotique», qui relèvent tous de l’énonciation textuelle, passe quelque peu inaperçue, prise qu’elle est dans la fascinante cascade de décrochements mise en évidence.

20 John SEARLE, Sens et expression (Paris, Seuil, 1982), p. 107.

21 Gérard Genette « Les actes de fiction » in Fiction et diction (Paris, Seuil, 1991).

22 Dans le texte final, où ces mêmes mots (à supposer qu’ils parviennent jusque‑là) perdront ipso facto leur caractère auto‑injonctif et recouvreront leur valeur d’assertion – ou plutôt, en effet, de déclaration fictionnelle réalisée sous le couvert d’une assertion.

23 Sur le modèle de « Pierre, ne dis surtout pas à Jean : “va te jetter par la fenêtre” ! » où la seule injonction pourvue de force illocutoire est celle adressée à Pierre.

24 C’est du moins très généralement le cas, mais il y a des exceptions, même chez les grands créateurs de la modernité. William Butler Yeats demandait à son correcteur chez Macmillan de réviser la ponctuation de ses poèmes sans même lui soumettre les corrections, car il s’y entendait, à ce qu’il lui disait dans une lettre, bien mieux que lui… Voir Warwick GOULD, « W. B. Yeats and the Resurrection of the Author », The Library, 1994, note 61.

25 Sur le sujet de l’énonciation dans les notes, voir les fines analyses d’Anne Herschberg Pierrot dans « Les notes de Proust », Genesis n° 6, 1994.

26 Voir Florence CALLU, « “Capital, capitalissime”, un mode de composition chez Marcel Proust ? » in Leçons d'écriture, ce que disent les manuscrits, op. cit.

27 Soit parce qu’ils ne conviennent pas, soit parce qu’il ont déjà été recopiés (chez les nombreux auteurs qui barrent d’une croix les feuillets ou les paragraphes qu’ils viennent de mettre au net). Ce n’est cependant pas toujours aussi simple. Ainsi, Stendhal raye un paragraphe de deux traits verticaux, entre lesquels il écrit « vrai mais longueur » (« Le Rose et le vert », première copie). Il éprouve le besoin de préciser en marge : « ceci n’est pas effacé ». Il ne s’agit donc pas d’une instruction de suppression – ou si l’on veut, l’instruction de suppression implicitement transmise par la rature est annulée par une autre instruction explicitée en marge.

28 Quand c’est nécessaire, car il arrive que ces forces se manifestent tout à fait ouvertement. C’est le cas dans les ébauches de Zola. Voir Henri MITTERAND, « Le méta‑texte génétique dans les ébauches de Zola », Genesis, n° 6, « Enjeux critiques », 1994, et aussi D. FERRER, « Combien d’enfants avait Lady Gervaise ? Le style de l’invention dans les ébauches de Zola », à paraître dans Zola : genèse de l'œuvre (CNRS Éditions).

29 Voir D. Ferrer et J.‑L. Lebrave, « De la variante textuelle au geste d’écriture variant », op. cit., p. 25.

30 Pour compliquer les choses, il faut noter que c’est au stade de l’exécution que les défaillances du sujet se repèrent le plus fréquemment.

31 « De la variante textuelle au geste d’écriture variant », op. cit., p.23.

32 Voir Almuth GRésillon, « Méthodes de lecture » in Louis Hay ed., Les Manuscrits des écrivains (Paris, Hachette/CNRS Éditions, 1993), p. 139.

33 Muriel Baudry (« L’incipit inédit de Ravages (Violette Leduc). Travaux d’étudiants de Maîtrise et DEA », à paraître dans Genesis 16, 2001) émet l’hypothèse que certaines ratures de Violette Leduc dans le manuscrit de Ravages sont destinées aux yeux de Simone de Beauvoir. « Le manuscrit est écrit pour une seule lectrice. Ainsi, y aurait‑il une certaine mise en scène de la rature. Violette Leduc chercherait à entraîner l’œil de S. de Beauvoir sous ce qui est censé être éliminé et donc non lu. Les mots barrés ne seraient‑ils donc pas, paradoxalement, les plus importants — porteurs d’un message indirect, à la fois dissimulé et dévoilé ? ».

34 Frédéric Lefèvre, Entretiens avec Paul Valéry (Paris, Le Livre, 1926), p. 107‑108. C’est Valéry qui souligne. Cité par Judith Robinson‑Valéry dans « Valéry précurseur de la génétique », Genesis 5, 1994.

35 Vues (Paris, La Table ronde, 1948), cité par Judith Robinson‑Valéry dans « Valéry précurseur de la génétique », Genesis 5, 1994.