Sommaire

Rencontre‑t‑on des métalepses dans les manuscrits des écrivains, dans ce que nous appelons l’avant‑texte, c’est‑à‑dire l’ensemble des documents préparatoires qui témoignent de la genèse de l’œuvre ? Si la question est posée sous cette forme, la réponse est évidente. On en rencontre en effet, et à plusieurs niveaux.

On retrouve évidemment dans les manuscrits la trace de la genèse des phénomènes de métalepses qui figurent dans le texte définitif. Nous ne possédons malheureusement pas les manuscrits de Jacques le Fataliste et de Tristram Shandy, mais nous en avons bien d’autres où nous pouvons observer l’apparition de métalepses de toutes sortes. J’en prendrai un seul exemple, un peu complexe, mais qui devrait permettre de soulever des problèmes intéressants.

Il s’agit d’un passage de l’Ulysse de Joyce, et plus précisément du chapitre « Circé ». Il faut rappeler que cet épisode se présente sous la forme d’une pièce de théâtre qui se déploierait en plein cœur du roman, c’est‑à‑dire qu’il revêt l’apparence d’un texte dramatique, avec des didascalies en italiques et des répliques précédées du nom du locuteur en capitales. L’ouverture de cette scène virtuelle au cœur de la narration produit déjà une forme de décrochement posant des problèmes qui ne sont pas sans rapport avec ceux qui nous occupent. Au milieu de cet épisode, hors normes, monstrueux à bien des égards, notamment par sa taille, le passage qui nous intéresse passe généralement inaperçu, mais il me semble le plus transgressif de tout le livre.

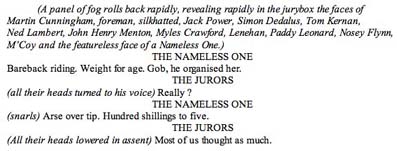

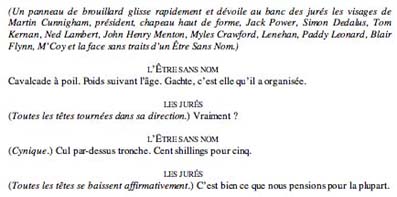

Il s’agit d’une liste de noms, des jurés qui font soudain leur apparition pour prononcer la condamnation de Bloom :

1

1

Comme c’est systématiquement la règle dans cet épisode, il n'y a rien ici de nouveau. Nous reconnaissons, pour les avoir rencontrés dans le cours du roman, tous les personnages qui sont énumérés dans cette liste, jusqu'à ce que nous arrivions à ce mystérieux « Nameless One », cet Être sans nom, dépourvu de visage, ou plutôt dont le visage est « dépourvu de traits ». Face à cette apparition, le lecteur est d’abord surpris, puisqu’il semble faire exception à cette loi du retour : nous n’avons pas souvenir d’avoir rencontré un tel être dans les épisodes antérieurs. Une partie du mystère se dissipe toutefois quand le personnage prend la parole, avec un ton, un langage et une attitude que nous ne tardons pas à reconnaître2.

Nous reconnaissons en effet le personnage qui occupait les fonctions de narrateur dans un chapitre antérieur, l’épisode du « Cyclope ». Mais pourquoi ce personnage tout à fait prosaïque, un pilier de bar amateur de ragots, revêt‑il ici cette apparence fantasmagorique et sinistre ? Comment ce personnage, peu honorable, mais bien inséré dans le cercle des habitués du pub où se déroulait l’épisode du « Cylope », peut‑il n'avoir ni nom, ni visage ? Rien ne laissait prévoir de telles singularités. On peut même dire que l'attitude de ses interlocuteurs excluait formellement qu’ils puissent avoir affaire à un pareil ectoplasme.

Si ce passage n’attire pas particulièrement l’attention, c’est que le lecteur aurait spontanément tendance à mettre cette étrangeté sur le compte des déformations de la réalité qui caractérisent la technique narrative de « Circé », technique que Joyce lui‑même a qualifiée d’hallucinatoire — et qui tranchent fortement sur le réalisme minutieux du reste du livre.

L'ensemble de ce passage est en effet généralement considéré comme constituant une hallucination du héros, Leopold Bloom. Mais pourquoi ce personnage surgirait‑il, dans une hallucination de Bloom, dépourvu de nom et de visage ? Il n'est pas vraisemblable (et le vraisemblable n’est pas quelque chose que Joyce prend à la légère) que Bloom ignore son nom — et il est tout à fait impossible qu'il ne connaisse pas les traits de son visage puisqu'ils étaient tous deux, si nous en croyons l’épisode du « Cyclope », accoudés au même bar quelques heures plus tôt.

Si nous en croyons l’épisode du « Cyclope »... — mais c'est précisément notre lecture antérieure de ce chapitre que nous sommes amenés à remettre en question, ou plutôt qui se trouve remise en jeu en tant que telle. En effet, s'il est incontestable que le personnage, à l'intérieur de la diégèse, possède bien un nom et un visage, il n'en est pas moins vrai que ce nom et ce visage n'ont jamais été mentionnés dans le texte. Nous avons vu que ce personnage nous était connu comme narrateur du « Cyclope ». Il aurait été assez invraisemblable qu'il prononçât lui‑même son nom, et plus encore qu'il décrivît son propre visage... Or, contrairement à ce qui se produit par exemple dans l’épisode de « Nausicaa », qui met en place une technique de champ‑contre‑champ, le « Cyclope » ne nous offre pas de contre‑champ à la visée du narrateur et, sauf dans ce passage‑ci, le « personnage » ne resurgit jamais dans un autre épisode, pourvu d’une autre instance narrative. Le personnage n'apparaît donc jamais en dehors de son propre discours et nous ignorons, tout à fait normalement, son visage, de même que nous ne savons pas comment est celui du narrateur de la Recherche (sinon indirectement, par le biais d’une ressemblance avec Gilberte).

Ce qui n’empêche pas un tel personnage‑narrateur d'exister très fortement pour nous à travers sa vision subjective, de nous apparaître plus complet que bien d'autres personnages, minutieusement décrits de l'extérieur. En effet nous inférons automatiquement nom et visage, comme d'innombrables autres éléments du contexte. Nous nous référons implicitement à une vision complémentaire, qui serait en quelque sorte perpendiculaire à celle du narrateur et nous permettrait de corriger et de compléter celle‑ci. Nous étayons le monde possible de la diégèse, nécessairement incomplet ou incomplètement représenté, sur le monde « réel », pour le compléter implicitement — mécanisme bien connu, qui est indispensable au fonctionnement de toute fiction, voire de toute représentation.

Mais voici que soudain, au moment où « Circé » nous offre enfin un contre‑champ du personnage, nous le découvrons « Nameless » et « featureless » ! C'est à dire qu'il se trouve brusquement renvoyé à son statut d'artefact littéraire, ne jouissant d'aucune existence en dehors des mots qui l'ont engendré et qui ne contiennent, en effet, aucune mention de nom ou de visage. Nous sommes forcés d'admettre que le visage et le nom que nous avions tout naturellement inférés n'ont pas davantage de justification que la progéniture hypothétique de Lady Macbeth dans l’exemple proverbial.

La vision subjective d’un personnage halluciné, qui serait Bloom en l’occurrence, ne saurait être en cause en ce point précis. Pour lui, dans l’univers fictif, le pilier de bar possède nom et visage. C’est sur le plan du discours narratif, qu’ils sont manquants, sur un plan auquel nous seuls, lecteurs, avons accès. La technique hallucinatoire se manifeste ici comme une intrusion de notre propre expérience de lecture à l’intérieur de la diégèse. Elle prend la forme d’une transgression des limites sur lesquelles repose la représentation narrative, d’une métalepse particulièrement radicale en ce qu’elle remet en cause aussi bien la diégèse que la perspective sur cette diégèse et notre propre position de lecteur / spectateur confortablement installé en dehors de la fiction, en rabattant brutalement le tout sur le plan du signifiant.

Après avoir décrit cette métalepse telle qu’elle se présente dans le texte définitif, que pouvons nous dire de sa genèse ? Si nous nous reportons au tout premier manuscrit dont nous disposons pour cet épisode, le Carnet de Buffalo V.A. 193, un document très fluide qui permet de suivre mieux que tout autre le jaillissement de l’invention joycienne, nous constatons qu’il n’est pas question de visage dépourvu de traits et que l’« Être sans Nom » est d’abord absent de la liste des membres du jury, mais qu’il semble apparaître au cours même de la rédaction du premier jet.4 En effet, les mots « and A Nameless One. » sont ajoutés, avec un signe d’insertion, en marge de l’énumération, mais cet ajout est sans doute le fait d’un repentir immédiat plutôt que d’une campagne de révision ultérieure, puisque, dès le paragraphe suivant, les mots « The Nameless One » sont présents dans le corps du texte principal.

Au cours de l’élaboration de ce passage, construit sur la réutilisation systématique d’éléments empruntés à l’épisode du « Cyclope », il est logique que se soit fait sentir l’absence d’un des personnages les plus importants de cet épisode, celui qui est à la fois le plus voyant et le plus discret, le narrateur. Or celui‑ci n’avait pas, du fait même de ces fonctions narrative, de nom explicité dans le récit. Pour résoudre ce qui aurait pu apparaître comme un simple problème de référence, il aurait été bien sûr possible de revenir sur l’épisode déjà écrit et d’y glisser un nom, par exemple, dans une des répliques adressées au narrateur par ses interlocuteurs. Mais le Carnet V.A.19 est précisément le théâtre d’un tournant capital dans l’écriture d’Ulysse : après avoir poussé le réalisme jusqu’à de nouvelles limites en mettant en œuvre les différentes techniques du « monologue intérieur », puis avoir soumis les structures romanesques à une injection massive de clichés culturels sous forme de parodies étendues et de correspondances ponctuelles, Joyce va procéder à une troisième révolution en repliant le texte sur lui‑même et le faisant se nourrir de sa propre substance. Dans cette nouvelle perspective, le retour du narrateur anonyme devient l’occasion de franchir une étape supplémentaire. Cette absence d’appellation va faire office de nom en vertu d’un principe de répétition littérale qui fait concurrence au retour d’éléments diégétique.

Il est possible que « The Nameless One » ait surgi d’abord par association intertextuelle : c’est le titre d’un célèbre poème de l’écrivain irlandais, James Clarence Mangan. Mais, dans le cadre de la « troisième révolution », il va acquérir une toute autre résonnance. Comme le personnage support de la narration (le pilier de bar) avait nécessairement un nom dans la diégèse, le présenter sous cette appellation négative permet une troublante mise en avant du plan narratif.

S’agit‑il déjà d’une métalepse ? On pourrait considérer que, dans l’environnement pseudo‑théâtral de « Circé », les étiquettes qualifiant les personnages ne font pas partie de la « représentation » (elles sont accessibles au lecteur réel, mais pas au spectateur virtuel impliqué par la forme scénique) et qu’il n’y a pas donc véritablement métalepse. Celle‑ci n’interviendrait pour de bon que plus tard5, lors de l’ajout de la didascalie décrivant le visage sans trait, puisque c’est bien sous cette forme inassimilable à la diégèse que le personnage est censé se manifester.

On pourrait aussi dire, à l’inverse, qu’il s’agit d’un approfondissement progressif et que les racines de la métalepse se trouvent déjà dans le dispositif narratif général de l’épisode qu’on voit se mettre en place progressivement au début du manuscrit, un dispositif qui combine à la fois une forme théâtrale (impliquant normalement une focalisation externe) et une focalisation interne radicale (la subjectivité de l’hallucination objectivée sur la scène). A partir de là, dans le cadre du processus de repli du texte sur lui‑même que constitue ce chapitre, Joyce ne fait que pousser progressivement à son terme la logique de la représentation narrative et ses contradictions.

On voit que cette émergence non préméditée, suivie d’un approfondissement progressif et d’une poussée à l’extrême de la logique de la représentation narrative cadre assez mal avec l’idée de la métalepse comme procédé désinvolte, voire paresseux, dans lequel l’auteur ne se donnerait pas la peine de respecter les conventions ‑ ni d’ailleurs, à l’inverse, avec celle d’un procédé totalement artificiel et plaqué délibérément sur le récit.

A partir de cet exemple, il est clair qu’une approche génétique de la métalepse peut se révéler fructueuse, en permettant de mieux percevoir sa mise en œuvre et, par comparaison d’un état à l’autre, d’en mesurer les effets, toutes choses étant égales par ailleurs.

On remarquera que nous avons parlé jusqu’ici de la genèse d’une métalepse et non pas, à proprement parler, de métalepse génétique. Il est temps de se demander ce que pourrait désigner strictement un tel terme. Si les manuscrits permettent d’observer la mise en place des métalepses qui prendront effet dans le texte de l’œuvre achevée, il reste à voir si ils peuvent être eux‑même le théâtre de transgressions métaleptiques.

Il est vrai qu’on y observe bien des phénomènes de glissement de niveau, notamment des interférences entre le plan de l’écriture et celui de la narration, qu’on pourrait rapprocher de la métalepse. Par exemple, des indications que l’écrivain se donne à lui‑même, en marge de son manuscrit, pour la réalisation de l’œuvre sont finalement intégrées à l’œuvre ; ou bien à l’inverse, des bribes de l’œuvre sont soudain interprétées comme de véritables programmes qui se mettent à guider l’écriture de l’ensemble6. Nous ne citerons que deux exemples symétriques, empruntés à la fiction française des années soixante, qui mettent en jeu un niveau énonciatif très fondamental. D’une part, Robert Pinget a déclaré :

Lorsque j’ai décidé d’écrire l’Inquisitoire, je n’avais rien à dire, je ne ressentais qu’un besoin de m’expliquer très longuement. Je me suis mis au travail et j’ai écrit la phrase Oui ou non répondez qui s’adressait à moi seul et signifiait Accouchez. 7

On sait que cette phrase inquisitrice a constitué le germe de l’œuvre et en est demeuré l’incipit. D’autre part, le manuscrit du Meurtrion de Lucette Finas commençait par les mots d’un personnage, adressés à son médecin : « laissez‑moi bavarder. Je sais bien que cette phrase est superflue »8. Il se continuait par une quarantaine de pages, véritablement très bavardes et superflues, puisqu’il a fallu que l’auteur les supprime pour que se mette en place le véritable début du roman. Ces exemples témoignent d’une certaine perméabilité entre le plan de l’écriture et celui de la narration conduisant à des phénomènes qu’on pourrait qualifier, par analogie, de métaleptiques, mais qui doivent être distingués soigneusement de la représentation de tels glissements, si fréquente dans le Nouveau Roman français ou la méta‑fiction américaine.

Par delà ces exemples ponctuels, il serait tentant d’aller plus loin et de considérer plus généralement que le processus génétique est en lui‑même métaleptique, par définition. À l’origine de la notion de métalepse, il y a en effet, comme l’indique Gérard Genette :

la figure narrative que les classiques appelaient la métalepse de l’auteur, et qui consiste à feindre que le poète « opère lui‑même les effets qu’il chante », comme lorsqu’on dit que Virgile « fait mourir » Didon au chant IV de l’Énéide, ou lorsque Diderot, d’une manière plus équivoque, écrit dans Jacques le fataliste : « Qu’est‑ce qui m’empêcherait de marier le Maître et de le faire cocu ? »9

Or, au cours de la genèse, l’écrivain ne feint pas d’opérer les effets mis en œuvre par le récit, il les opère en effet.

On pourrait le constater dans n’importe quel avant‑texte, mais c’est particulièrement visible dans les Ébauches où Zola planifiait ses romans. Ces manuscrits un peu particuliers ont l’avantage d’extérioriser des structures énonciatives qui restent souvent implicites chez les autres écrivains. On y rencontre des formulations qui peuvent rappeler Jacques le fataliste. Par exemple, dans l’ébauche de l’Assommoir10, Zola écrit :

Je pourrai prendre sans doute pour cadre la vie d’une femme du peuple. Je prends Gervaise à Paris à 22 ans […]. Je la fais passer par toutes les hontes imaginables. Enfin, je la tue dans un drame.

Il est vrai qu’un peu plus loin il semble se reprendre : « Je fais mourir Gervaise tragiquement, ou plutôt je la montre mourant à quarante et un ans, épuisée de travail et de misère. » — mais en fait le repentir exprimé par le « ou plutôt » ne porte pas sur la formulation analeptique, mais sur le choix de la mort : non pas un drame brutal, une tragédie, mais une mort d’épuisement.

On peut toutefois se demander si ce qui s’exprime ici est une véritable transgression narrative ou une simple figure de langage. Zola feindrait d’intervenir dans la diégèse (comme dans l’exemple classique, il feindrait de tuer Gervaise) alors qu’il n’interviendrait en fait que dans le récit (il ne ferait pas autre chose, pour citer son autre formulation, que de « la montre[r] mourant à quarante et un ans », c’est‑à‑dire de raconter sa mort). Or la narration est précisément le seul mode de passage d’un niveau à un autre qui ne relève pas de la métalepse, le seul mode non transgressif. Comme le dit encore Gérard Genette :

Le passage d’un niveau à l’autre ne peut en principe être assuré que par la narration, acte qui consiste précisément à introduire dans une situation, par le moyen d’un discours, la connaissance d’une autre situation.11

Mais ce que fait l’auteur au cours du processus génétique, n’est‑ce pas précisément « introduire dans une situation, par le moyen d’un discours, la connaissance d’une autre situation » ?

La réponse à cette question s’avère en fait très complexe. Au cours de la genèse, on ne peut pas dire qu’il y aurait « une autre situation » préexistante dont on pourrait introduire la connaissance, ni véritablement de situation de départ dans laquelle la connaissance de cette situation pourrait être introduite. L’ensemble est créé simultanément par l’acte de langage lui‑même12. Est‑ce qu’on peut donc parler de narration et de récit ? Encore faut‑il savoir de quel récit on parle, tant les choses sont entremêlées. Il y a bien sûr le récit, en chantier, des aventures de Gervaise, sa vie, sa mort... Mais il y a aussi le « récit » de ce récit.

Pour bien distinguer les deux niveaux, peut‑être vaut‑il mieux prendre d’abord l’exemple d’une genèse non narrative, la genèse d’un poème13, par exemple (mais ce pourrait être aussi bien la genèse d’un tableau, voire d’un pont de chemin de fer). Pour un poème, l’équivalent de ce que fait Zola serait quelque chose comme, « il y aura une rime riche, suivie d’un vers non rimé et puis je pourrais faire une césure, qui serait soulignée par une allitération, à moins que je n’introduise soudain un grand blanc, puis un quatrain à rimes plates... ». On pourrait à la rigueur considérer que ceci (dont on trouve l’équivalent chez de nombreux poètes) constitue un récit (c’est une question de définition), mais on ne dira pas que c’est un poème, et on dira encore moins que le poème y est enchâssé — or s’il n’y a pas enchâssement, la question de la métalepse ne peut guère se poser.

De même, l’ébauche de l’Assommoir n’est pas un récit des aventures de Gervaise, pas plus qu’une recette de cuisine ne constitue un plat nourrissant ou qu’un protocole opératoire, même très détaillé, ne peut être considéré comme l’équivalent d’une ablation de l’appendice. C’est une suite d’instructions en vue de la fabrication d’un récit à caractère romanesque. Et il en est de même de tout manuscrit, de tout avant‑texte, même s’il ressemble, à un mot près, au texte définitif, ce n’est pas un texte, ce n’est pas un roman, mais un protocole en vue de la fabrication d’un roman.

Ainsi le manuscrit de « Circé » que nous avons évoqué a beau avoir les apparences d’un texte dramatique, il n’est pas du théâtre. Il n’est d’ailleurs pas non plus de la fiction, mais un instrument visant à fabriquer un roman revêtant la forme d’une pièce de théâtre.

En toute rigueur, on doit donc considérer qu’il n’y a pas de narration dans les manuscrits de genèse, mais quelque chose qui est plutôt de l’ordre de la prescription. Il s’agit d’une sorte d’acte de langage indirect, où la forme grammaticale ne correspond pas à la valeur illocutoire sous‑jacente. On sait qu’il existe, à l’inverse, des récits qui s’écrivent à l’impératif, qui font mine d’être prescriptifs14, mais qui restent, de fait, narratifs. On peut aussi songer aux didascalies théâtrales, qui sont, en principe prescriptives (à destination des metteurs en scène et des acteurs) mais qui sont en fait détournées à des fins narratives par certains auteurs, comme Joyce dans « Circé », ou par tous les gens qui lisent du théâtre. De même, ce que nous rencontrons dans les avant‑textes peut être analysé comme du prescriptif qui prend la forme extérieure du narratif. Or si il n’y a pas récit, il est difficile de parler de métalepse...

Pour dire les choses autrement, le processus qui est à l’œuvre dans les manuscrits peut‑être analysé en termes d’engendrement de mondes possibles, mais ces mondes possibles ne sont pas d’abord des univers sémantiques, ce sont des univers formels, ils ne sont pas directement des univers diégétiques, mais d’abord des univers textuels. Ce qui se projette au cours de la conception de l’œuvre,15 ce n’est jamais directement l’histoire, les histoires possibles, mais toujours les récits possibles qui pourraient engendrer ces histoires — ou plus exactement on ne peut pas séparer l’un de l’autre, il n’y a qu’une grande bande à une seule face qui se replie sur elle‑même. Si les récits sont les matrices de l’univers diégétique, les manuscrits d’écrivains ne sont que des matrices de matrices, et en tant que tels, ils ne laissent pas place à la métalepse proprement dite.

En revanche, quand nous lisons les manuscrits, nous, critiques génétiques ou simples curieux, nous commettons tout naturellement une transgression qu’on pourrait qualifier plutôt d’antimétaleptique, si l’on entend par antimétalepse la création d’un effet de dénivellement narratif là où il n’y a logiquement qu’un seul plan. En effet, là où la métalepse abolit brusquement une différence de niveau narratif, la lecture du manuscrit tend à créer artificiellement une différence de niveau narratif là où elle n’a pas lieu d’être. Pour reprendre la notion proposée par Sophie Rabau, ce serait donc une hétéroantimétalepse16, puisqu’elle dépend d’un effet de lecture. Mais il faut se hâter de préciser que l’écrivain est le premier à commettre cette antimétalepse quand il se relit ou qu’il récapitule : il lit lui‑même son manuscrit, du moins par moment, comme si c’était un récit, comme s’il renvoyait à une histoire préexistante. Cela ne devrait pas nous empêcher de parler d’hétéroantimétalepse puisque les manuscrits permettent précisément d’observer que l’écrivain qui relit un feuillet n’est jamais exactement le même que celui qui l’a écrit (si l’un coïncidait parfaitement avec l’autre, il n’y aurait pas lieu de corriger ou de réécrire quoique ce soit).

Comment en effet lisons nous ces versions incomplètes et successives de l’œuvre que constituent les manuscrits ? Un double mécanisme entre en action. D’une part, comme tout lecteur de fiction, nous étayons, automatiquement et inconsciemment, l’univers incomplet de la fiction sur d’autres univers plus complets et notamment sur le monde réel, ou plus exactement sur notre représentation du monde réel. Par exemple, nous l’avons vu, nous prêtons, inconsciemment et automatiquement, mais imprudemment comme nous le rappelle Joyce, un visage et un nom au narrateur du « Cyclope ». Mais d’autre part un autre mécanisme, tout aussi inconscient et automatique, vient se greffer sur le premier : nous étayons sur l’œuvre achevée les fragments de l’œuvre en cours, ou plutôt les diverses œuvres successivement esquissées au cours de la genèse.

Ces œuvres en devenir sont aussi monstrueusement incomplètes et mutilées, tout aussi peu viables dans un contexte narratif de plein exercice, que l’est l’instance narrative incarnée par l’Être sans nom quand elle se trouve propulsée sur la scène de « Circé » ‑ mais nos habitudes de lecture nous forcent à considérer ces bribes comme faisant partie d’une narrativité effective, à replacer ces brimborions ectoplasmiques dans le contexte d’une totalité postulée.

C’est ce double mécanisme qui est constitutif à la fois de ce qu’on peut appeler une « antimétalepse génétique généralisée » et de tous les effets ponctuels à caractère métaleptique qu’on croit discerner dans les manuscrits et qu’on pourrait qualifier de pseudo‑métalepses.

Quand nous lisons comme une métalepse la phrase de Zola : « Je fais mourir Gervaise tragiquement », c’est à la fois parce que nous imaginons Gervaise habitant, non pas le manuscrit, non pas une écriture en procès, mais une diégèse de plein exercice, un monde fictif déjà constitué, et parce que nous imaginons que le « je » de Zola renvoie non pas à un écrivain au travail mais à une instance narrative, à l’instance narrative qui va nous faire accéder à la diégèse habitée par Gervaise, — or il s’agit d’un coup de force tout aussi apparemment naturel, mais tout aussi absurde au fond que celui qui consiste à faire soudain comparaître une instance narrative à la place d’un personnage, à faire surgir l’Être sans nom et à la face sans trait sur la scène de « Circé ». On pourrait dire que le lecteur de manuscrits accomplit spontanément et naïvement la transgression narrative inverse de celle qui est délibérément perpétrée par le subtil dispositif joycien.

1 Ulysses. A Critical and Synoptic Edition. Ed. Hans Walter Gabler, New York, Garland, 1984, 15.1139‑1151.

Joyce, James, Œuvres. II. Traduction intégrale d'Ulysse par Auguste Morel assisté de Stuart Gilbert, entièrement revue par Valéry Larbaud et l'auteur. Coll. Bibliothèque de la Pléiade, Paris, Gallimard, 1995, p. 525.

2 Cet effet de reconnaissance a été renforcé, au cours de la genèse du passage, avec l’ajout successif, au fil des versions successives, de paroles caractéristiques, et notamment,dans la troisième version (Manuscrit Quinn, folio 6r), de l’interjection « Gob ! » qui n’appartient qu’à ce personnage dans l’univers d’Ulysse.

3 Reproduit dans le volume XIV de la James Joyce Archive, New York, Garland, 1977‑1979, et dont Philip Herring a donné une transcription dans son Joyce's Notes and Early Drafts for Ulysses : Selections from the Buffalo Collection, Charlottesville, University Press of Virginia, 1977.

4 Les mots « and A Nameless One. » sont ajoutés, avec un signe d’insertion, en marge de l’énumération, mais cette adition ne semble pas dater d’une campagne de révision ultérieure, puisque « The Nameless One » apparaît immédiatement à la suite dans le corps du texte principal.

5 Entre le manuscrit Quinn et le manuscrit Rosenbach, c’est‑à‑dire, au stade actuel de nos connaissances, dans une quatrième ou cinquième version.

6 Cette deuxième configuration est beaucoup plus rare, mais elle se rencontre parfois. Voir l’exemple spectaculaire analysé par Laurent Milési, dans « La variante joycienne et perecquienne : Etudes contrastives » in Daniel Ferrer et Jean‑Louis Lebrave éds., L’Écriture et ses doubles : Genèse et variation textuelle, Paris, Éditions du C.N.R.S., 1991, pp. 193‑199.

7 « Pseudo‑principes d’esthétiques”, in Jean Ricardou et Françoise Van Rossum‑Guyon éds., Nouveau roman : hier, aujourd’hui, tome 2, Paris, UGE, 1972, p. 315.

8 Voir la reproduction dans Bernhild Boie et Daniel Ferrer éds., Genèses du roman contemporain : Incipit et entrée en écriture, Paris, Éditions du CNRS, 1993, p .200.

9 Gérard Genette, Figures III, p.244.

10 Emile Zola, L’Assommoir, présenté par Jean‑Pierre Leduc‑Adine, Paris, Folio, 1997, pp. 177‑186.

11 Gérard Genette, Figures III, p. 243.

12 On pourrait bien sûr dire à peu près la même chose de tout récit fictif : le récit engendre simultanément l’histoire qu’il fait mine de dépeindre. Mais on ne peut négliger cet « à peu près » sans faire l’impasse sur la fiction, dont le principe consiste précisément à feindre de décrire un univers préexistant au récit.

13 Le célèbre texte d’Edgar Poe traduit par Baudelaire sous ce titre (« A Philosophy of Composition » dans l’original) est bien, lui, un récit, sans aucune équivoque puisqu’il est rétrospectif et non prospectif : c’est un « récit de pensées » écrit tout à fait normalement au passé. Mais on y chercherait en vain une métalepse.

14 Par exemple, la nouvelle « L’Usage du ‘Monde’ » d’Emmanuel Carrère, publiée dans le Monde du 21‑22 juillet 2002.

15 Même dans les cas de récapitulation, qui sont fréquents chez certains auteurs comme Flaubert. On voit bien, dans ce que Flaubert intitule lui‑même ses résumés, difficiles d’ailleurs à distinguer formellement de ses scénarios projectifs, que ce qui est récapitulé, ce n’est pas tant l’histoire, le contenu diégétique, que l’agencement de l’intrigue.

16 Voir ci‑dessus p. xxx, « Ulysse à côté d'Homère : interprétation et transgression des frontières énonciatives ».