I. Esquisse de méthode

« L'artiste non seulement porte en soi l'humanité, mais il en reproduit l'histoire dans la création de son œuvre : d'abord du trouble, une vue générale, des aspirations, l'éblouissement, tout est mêlé (époque barbare) ; puis l'analyse, le doute, la méthode, la disposition des parties (l'ère scientifique) ; enfin il revient à la synthèse première, plus élargie dans l'exécution. » Flaubert. Carnet 2.

La poétique, en s'attachant à analyser des textes achevés, c'est-à-dire constitués en oeuvres, semblait avoir oublié la vieille génétique, réduite, il est vrai, le plus souvent à l'étude des « sources1 », ou plutôt avoir esquivé les problèmes véritables que soulèverait une génétique pleine et entière. Détachée de tout biographisme, attachée à repérer des structures, même s'il lui fallait en marquer les limites historiques, elle ne semblait pas devoir contribuer au renouveau de la génétique, et encore moins cette dernière au sien. Quoi de plus éloigné en effet du théorique et du général que cet objet unique, si précieux parfois par son unicité même, si empreint de la morphologie même d'un écrivain, qu'on appelle un manuscrit ? Quand bien même il faudrait parler de dactylographie, voire de « magnétophonie » , pour des écrivains contemporains, la part corporelle, avec ce qu'elle a de volontaire, mais aussi d'accidentel, d'occasionnel (cela tombe, bien ou mal), reste à considérer comme un élément de variations, face à toute recherche des invariants. Mais leur antinomie même devait aboutir nécessairement à cette confrontation entre génétique et poétique. Entre l'étude du hors-texte, comprise comme l'exploration des alentours, et celle, acharnée, de ce qu'on voudrait appeler l'« in-texte », fermé sur lui-même, il existe une étendue, plus ou moins considérable, qui ne se réduit ni à l'un ni à l'autre, et dont on ne sait s'il faut l'appeler un texte, ou même du texte. Les manuscrits, au sens large du terme, forment ce pont de l'écriture, dont il n'est pas certain que nous sachions ce qu'il relie, origine ou fin. Peut-être même offrent-ils l'avantage de nous délivrer, pour un temps du moins, de la double question de l'origine et de la fin. Mais, à supposer qu'ils nous délivrent de cette question, ils en soulèvent bien d'autres.

En voici quelques-unes, fondamentales de notre point de vue. Dans quelle mesure peut-on appliquer certaines de nos méthodes critiques à l'étude génétique des manuscrits ? Inversement, la génétique apporte-t-elle une confirmation de ces méthodes, ou bien les déplace-t-elle, ou même conteste-t-elle profondément leur validité ? Allons plus loin : ce regain d'intérêt pour la génétique tient-il au seul fait qu'elle est un adjuvant pour la critique moderne, une simple annexe, ou bien peut-on aller jusqu'à construire une poétique spécifique des manuscrits, qui serait peut-être quelque chose comme une poétique de l'écriture opposée à une poétique du texte ? Ce propos peut paraître ambitieux. Il s'agit, en fait, de tirer les conclusions provisoires de quelques expériences personnelles limitées, mais dont nous avons pu apprendre d'autres chercheurs qu'elles n'avaient rien d'exceptionnel : en l'occurrence, un travail de départ sur la technique romanesque de Flaubert dans les Trois Contes, entrepris sans référence aux manuscrits, puis confronté, plus tard, à la lecture de ces derniers. L'ordre de ces opérations n'a pas été indifférent. Nous avons eu, certes, le contentement, naïf, de pouvoir vérifier des hypothèses de lecture, mais en retour, nous avons découvert des « complications » aussi souvent que des explications. C'est une aventure fréquente en génétique que de rencontrer là où l'on attendait une extension d'un texte unique des formations textuelles divergentes, des pans entiers d'écriture prêts à gagner le large, à s'ériger en continents, des failles, des isthmes, bref tout un monde qui se constitue au fur et à mesure qu'il se défait. Cette étrange géographie textuelle oblige alors le navigateur à s'interroger sur la fiabilité de ses instruments et sur l'orientation qu'il donnait au texte final, devenu dès lors le texte primitif.

Mais comment peut-on parler de texte primitif opposé à l'avant-texte ? L'après devient l'avant, l'avant l'après. Cet étonnant renversement des préséances de l'ordre réflexif ne va pas sans remettre en question le statut même de ce qu'on appelle le texte et l'avant-texte2. J. Bellemin-Noël l'a fort bien souligné : il ne s'agit pas de tirer argument d'une certaine perfection du texte par rapport à l'avant-texte, « alors qu'il ne saurait exister d'autre attitude rigoureuse que celle qui pose à chaque fois deux textes3 ». Comment, toutefois, empêcher qu'on ne passe de la notion de finitude (le texte, comme dernier état arrêté, que ce soit par la volonté de l'écrivain ou par le hasard), à celle de finition (le texte comme point de perfection, ou même simplement de saturation) ; plus encore à celle de finalité (le texte comme lieu d'accomplissement de projets définis à l'avance, mentalement ou ouvertement) ? Or ces trois notions, dont l'une n'implique nullement les deux autres, sont difficiles à écarter de la lecture des manuscrits comme de la relecture du texte final. L'évolution qui devrait se décrire depuis l'apparition des premiers projets, documents, brouillons, jusqu'au texte imprimé, est en fait informée par le texte achevé. Il s'agit donc de définir le fini. Mais il ne suffit pas de prendre la route en sens inverse, car une révolution ne saurait être semblable à une évolution. Pour forcer un peu notre propos, disons que si l'on a pensé jusqu'ici la génétique en termes d'évolution, le plus souvent même en termes de progrès, il semble qu'il faudrait incliner à la penser en termes de différence, lui accorder un fonctionnement plus autonome, lui accorder sa propre poétique4. Ce qui veut dire se débarrasser d'abord du fétichisme du texte final, auquel les méthodes de lecture récentes ont beaucoup contribué. J'y ai moi-même volontiers succombé. Comment, en effet, pour un narratologue par exemple, ne pas traiter un récit comme un texte clos, cohérent, produit par des structures plus générales d'une part, et engendrant son propre système d'autre part ? Ce qu'apporte l'étude génétique, nous essaierons de le démontrer, c'est la conscience, sinon la connaissance, de l'arbitraire, du hasard, c'est aussi la mise à jour d'autres formes de production, dont la littérature moderne donne une assez bonne idée quand elle livre aux lecteurs des textes, qui, souvent, n'ont plus d'avant-texte. Qu'en est-il, en effet, d'un avant-texte surréaliste ? Qu'en est-il de l'avant-texte, quand il s'agit d'écriture automatique ?

Il est heureux qu'au renouveau de la génétique corresponde la collaboration des écrivains contemporains, qui peut aller de l'interview accordée à un journaliste jusqu'à la publication des manuscrits (Ponge) ou leur donation (Aragon). Non qu'il faille accorder aux écrivains vivants, quand ils parlent de la genèse de leurs oeuvres, plus de crédit qu'aux déclarations de leurs prédécesseurs dans leur correspondance ou leur journal. Un écrivain sait ce qu'il a voulu faire, mais non pas ce qu'il a fait, c'est-à-dire ce qu'on lit qu'il a fait. Peut-être même faut-il prêter moins de crédit à La Fabrique du pré ou au Vent Paraclet qu'aux lettres de Flaubert à Louise Colet ou aux notes préparatoires de Zola. Les écrivains contemporains ont en effet le désavantage de la conscience critique, de l'hyper-théorisation sur laquelle se fonde la littérature actuelle. Ils ont une telle pratique de leur théorie qu'il ne leur reste pour ainsi dire plus de place pour la théorie de leur théorie, sinon pour la pratique de leur pratique. Le manifeste tue le « manufact ». Il revient, et il reviendra donc, aux chercheurs, en confrontant leur expérience, d'apporter leur lecture propre, distante de toute flatterie, sinon de vénération.

Il n'en reste pas moins — et ce devrait être une des tâches du Centre d'Analyse des Manuscrits moderne, au sein du C.N.R.S. — qu'il faudrait continuer et amplifier des enquêtes comme celle commencée dans Le Monde par J.L. de Rambures, intitulée : « Comment travaillent les écrivains. » La vingtaine d'enquêtes parues sont très instructives. Elles montrent, bien sûr, un clivage entre les écrivains contemporains « classiques », s'appuyant sur une technique traditionnelle, et les écrivains plus « modernistes » ; mais un point semble commun à tous, c'est la part prépondérante que chacun d'entre eux attribue au hasard, quelles que soient les formes matérielles (bruits, machines, taches d'encre, etc.), biographiques, imaginaires qu'on lui donne. Jacques Laurent va jusqu'à se munir d'une caution philosophique et scientifique : « Mais ce qu'il y a de troublant dans l'écriture romanesque, c'est de voir à quel point le plan peut être respecté et l'épiphénomène prendre le pas sur lui... De Bergson à Jacques Monod on est devenu sensible au fait que le hasard avait un pouvoir créateur5. » En particulier, pas un écrivain qui ne soit sensible au caractère à la fois aléatoire et décisif de la première phrase, même si elle ne doit pas rester in fine la première. Il est curieux et amusant de confronter un Pinget (« Ce qu'il y a de plus difficile, dans un roman, parce que, justement, cela a l'air si facile, c'est la première phrase. C'est elle qui décide de tout le reste. Dans mes premiers petits contes, j'avais tendance à me fier au hasard. Je piquais avec ma plume dans le dictionnaire le mot destiné à servir de point de départ6 »), un Sollers, comparant l'incipit d'un livre à une première séance d'analyse (« Le début de H, je l'ai ajouté après coup. D'abord, j'avais commencé par le récit, écrit le soir même, de la manifestation pour l'enterrement de Pierre Overney. Et puis, au moment d'achever le livre, j'ai été arrêté... Lorsque la machine s'est remise en marche, j'ai su que cette fin constituait en fait mon début. Il s'agissait d'une série de jeux de mots sur mon nom7 »), et un Max Gallo (« La Baie des Anges [j'avais essayé deux ans plus tôt d'écrire ce livre sans y parvenir] est née à partir du moment où cette première phrase : « Ils étaient trois frères et ils venaient de la montagne » a été écrite. C'est elle qui a déterminé à la fois les trois destins et le ton, qui est, au fond, celui d'une traduction écrite d'un certain type de conte oral8 »). Puisqu'on a commencé une étude sociocritique des incipit romanesques, il serait impérieux de la confronter à une étude génétique générale, où s'opposeraient sans doute la part de la nécessité et celle du hasard. En ce qui concerne Flaubert, en tout cas, il ne semble pas que la première phrase lui ait été donnée, pas même son moule stylistique. Homme de la difficulté en toutes choses, il l'a été plus particulièrement en celle-ci. C'est peut-être qu'il était porté plus volontiers par la fin, qu'il voyait plus nettement que le début, qu'il entendait même, allant jusqu'à préparer la structure de la phrase. De sorte que celui que l'on cite perpétuellement sur la bêtise qu'il y a à vouloir conclure est peut-être celui qui a eu, du moins sur le plan romanesque, la plus intelligente aptitude aux conclusions.

Si donc nous ne disposons pas encore d'un corpus suffisant en ce qui concerne la génétique des textes contemporains, il semble qu'on puisse conclure, à titre provisoire, au glissement de ce qui, il y a peu, constituait l'avant-texte, à l'état de texte proprement dit. Il ne s'agit pas seulement de laisser imprimer les traces ou les bavures préparatoires, mais de laisser sous les yeux et dans les oreilles du lecteur se produire, comme au spectacle, l'écriture. Il faudra évidemment s'entendre sur ce terme d'écriture. Pour les écrivains, de nos jours, l'écriture est coextensive à la notion de littérature, telle du moins que l'a définie Barthes dans sa Leçon inaugurale au Collège de France, en janvier 1977 : « J'entends par littérature non un corps ou une suite d'oeuvres ni même un secteur de commerce ou d'enseignement, mais le graphe complexe des traces d'une pratique : la pratique d'écrire. Je vise donc en elle, essentiellement, le texte, c'est-à-dire le tissu des signifiants qui constitue l'oeuvre, parce que le texte est l'affleurement même de la langue, et que c'est à l'intérieur de la langue que la langue doit être combattue, dévoyée... Je puis donc dire indifféremment : littérature, écriture ou texte. » Barthes veut ainsi marquer « la mort du grand écrivain ». La notion même d'écrivain se dissout dans l'incertitude : « C'est un nouveau type qui entre sur la scène, dont on ne sait plus, ou pas encore, comment l'appeler : écrivain ? intellectuel ? scripteur ? » Résoudre ici cette question n'est pas notre propos, mais il faut marquer, ou simplement remarquer, que l'écrivain contemporain tend à substituer l'écriture à ce qu'on appelait l'oeuvre comme produit de la littérature et à s'avouer scripteur plus encore que littérateur. C'est peut-être donc la littérature contemporaine qui, en illustrant ces notions, a excité à nouveau notre curiosité pour les manuscrits, mais d'une manière non plus seulement érudite. Elle a averti notre regard et l'a tourné vers des phénomènes que les « savants » avaient un peu négligés.

Exogenèse et endogenèse

Il ne s'agit pas, bien évidemment, de se détourner de l'établissement correct du texte. Il reste la condition première de toute lecture, à quelque niveau que ce soit. Pourtant, une mince expérience suffit pour savoir qu'il n'existe pas, en ce domaine, hormis la détermination du papier et sa datation, hormis tout ce qui peut relever d'appareils de physique, une scientificité pure. De la lecture d'un mot jusqu'au classement des folios, cahiers et autres carnets, notre attention est sélective et nous avons en fait une certaine idée préconçue de ce que nous cherchons. A cet égard, cette science, comme les autres, relève de la critique de Bachelard dans La Formation de l'esprit scientifique. Il y a une phénoménologie et une sorte d'idéologie au niveau même de la lecture matérielle, que celle-ci présuppose la sacralisation, le fétichisme, ou bien le pur utilitarisme. Il ne suffit pas de lire, il faut savoir ce que l'on veut lire, et il est inutile de se gausser de l'erreur de tel prédécesseur. Nous ne faisons, bien souvent, que déplacer les lacunes. Chacun connaît la difficulté, par exemple, de rendre à l'impression la disposition graphique d'une page de manuscrit. La photocopie n'est pas une solution, à moins d'appeler son commentaire et comme sa traduction en face, non seulement pour déchiffrer les mots difficiles, mais pour interpréter l'organisation spatiale. La transposition typographique adoptée par M. Bardèche dans l'édition de certains scénarios de Flaubert9 donne une bonne idée de la disposition générale, mais n'est pas exempte d'omissions ou d'erreurs. Elle ne peut rendre compte —et qui le lui reprocherait ? — des centaines de brouillons dont les trois quarts sont illisibles, mais où se perçoivent pourtant les méandres évolutifs, l'inventivité soudaine, la rage de l'effacement. Il n'y a donc pas de « manuscriptologie » pure, encore que ses fondements doivent être scientifiques, et même pour cette dernière raison. Dans ce domaine, comme dans tous les autres, seul un rapport constant et conscient entre pratique et théorie peut être profitable.

Si une génétique, et éventuellement sa poétique, ne peuvent se fonder que sur l'ensemble des écrits qui concernent une ou toutes les oeuvres10, il n'en reste pas moins qu'il y a une grande distance apparente, dans les procès évolutifs, entre ce que l'on pourrait appeler les effets d'exogenèse et ceux d'endogenèse. Le terme d'exogenèse pourrait paraître dangereux aux puristes de la textualité s'il signifiait qu'on sorte des documents écrits. Certes, il faut rendre compte, autant que nous le pouvons, de tout ce qui a pu jouer dans la constitution du texte. Ce que l'on peut reprocher à certaines formes de biographisme impénitent est de nous parler de la vie de l'auteur, de ses « inspirateurs » ou « inspiratrices », de ses « modèles », de leurs « présences », en dehors d'une analyse systématique de l'oeuvre proprement dite. L'histoire des sources n'est généralement pas assez liée à l'étude des manuscrits et de leur aboutissement. Il est vrai qu'il n'est pas facile d'éviter le « ceci cause cela », le balzacien « voici pourquoi », la présentation de l'oeuvre comme un reflet de la vie (quand on n'est pas un peu tenté par l'opération inverse, écrire par exemple la vie de Proust d'après La Recherche). Du point de vue de l'homme, il nous faut bien avouer que tout ou rien n'a d'« influence créatrice » ; ou bien nous en savons trop, ou bien nous n'en savons pas assez, et, du point de vue de l'auteur, l'homme lui-même est loin de tout savoir sur l'écrivain. Par conséquent, nous ne pouvons nous placer au départ que du point de vue du « donné » écrit, dans la mesure où il a été conservé ; nous ne pouvons qu'essayer d'analyser, de structurer, en évitant le plus possible l'herméneutique, l'ensemble des signifiants conservés. Quant à la façon dont se sont formés tels ou tels « précipités », telles ou telles « constellations », nous n'en savons rien. Julien Gracq, évoquant la rencontre, dans son esprit et dans sa vie, d'un château, de la chanson des prés, et de poèmes de Rimbaud et Nerval, écrit en termes précis : « Mon esprit est ainsi fait qu'il est sans résistance devant ces agrégats de rencontre, ces précipités adhésifs que le choc d'une image préférée condense autour d'elle anarchiquement ; bizarres stéréotypes poétiques, qui coagulent dans notre imagination, autour d'une vision d'enfance, pêle-mêle, des fragments de poésie, de peinture ou de musique. De telles constellations fixes (les liens emblématiques qui se nouèrent dès le commencement des anciennes familles entre le nom, les armes, les couleurs et la devise ne seraient pas sans jeter un jour sur leur origine), si arbitraires qu'elles paraissent d'abord, jouent pour l'imagination le rôle de transformateurs d'énergie poétique singuliers. C'est à travers les connexions qui se jouent entre elles que l'émotion née d'un spectacle naturel peut se brancher avec liberté sur le réseau — plastique, poétique ou musical — où elle trouvera à voyager le plus loin, avec la moindre perte d'énergie. Une de ces concrétions, un de ces échangeurs plutôt — riches d'images entretissées — s'est formé pour moi, aussi loin que je remonte dans ma mémoire, autour du château et de sa clairière11. » L'humble et difficile rôle du critique généticien est de rechercher non pas d'où viennent ces « transformations d'énergie poétique », mais les points où s'exerce cette énergie, où elle rencontre les « stéréotypes », où elle s'accumule en « constellations fixes ». Ainsi de la naissance d'un sujet : mieux vaut, semble-t-il, le dater de ses traces écrites que des événements biographiques. On attribue, par exemple, trop d'importance à propos d'Hérodias au souvenir de la danse de Kutchouk-Hanem lors du voyage de Flaubert en Egypte, ou à la représentation de Salomé dansant sculptée sur un tympan de la cathédrale de Rouen12. Dans cet ordre d'idées, pourquoi n'en pas accorder davantage aux Salomé de Gustave Moreau déjà peintes au début de 1876, lesquelles elles-mêmes se souvenaient autant de Salammbô que de la Bible ? Mais les traces écrites (Carnets 16 et 16 bis) de recherches sont toutes mêlées aux lectures préparatoires à La Tentation et à l'étude de divers dieux, dont les dieux arabes, comme à celle des Vitellii. Enfin, le paragraphe qui concerne saint Jean ne parle pas de Salomé, à peine d'Hérodias. Toutes les notes documentaires propres à Hérodias, conservées avec les brouillons, et très abondantes, ne disent rien de Salomé hors ce qu'en dit la Bible. Elles concernent les moeurs des Juifs, la politique des Romains, la descendance innombrable et confuse d'Hérode le Grand, la notion de Messie, bref uniquement des problèmes religieux et politiques. Enfin, l'étude du Plan, comparé au Résumé plus tardif dans la composition, montre l'extrême importance accordée aux deux personnages, Antipas et Hérodias, la difficulté de placer laokannan au centre de l'histoire et même au début ; enfin l'apparition alléchante d'un « morceau » de Salomé n'est pas même mentionnée pour le deuxième chapitre, ni dans le Plan, ni dans le Résumé. Plus qu'à la décollation de Saint Jean et donc à la danse de Salomé, c'est à l'histoire d'Hérodias, nouvelle Cléopâtre ou anticipation de la Maintenon, que s'intéresse Flaubert, à la politique tiraillée entre le « principe mâle » et le « principe femelle ». Bien sûr, l'organisation du récit, par tel ou tel détail, s'infléchira vers d'autres orientations. En tout cas l'étude minutieuse des brouillons démontrerait l'emploi abusif des « sources » biographiques, qui sont tout au plus des catalyses dans tel ou tel menu épisode. L'étude des manuscrits est donc bien ce à partir de quoi il faut relire une oeuvre. C'est à leur lumière que s'éclaire le rôle de l'environnement psycho-socio-culturel, et non l'inverse.

Il existe une sorte particulière de genèse qui montre le chemin de l'endogenèse proprement dite. C'est la réécriture des documents. Le cas Flaubert est évidemment privilégié, puisque Flaubert était habité par la folie de la lecture préparatoire, et, chose plus précieuse, par celle de la copie. Non seulement il nous a laissé des listes de livres lus ou consultés, mais des pages entières de « recopiages ». Pour Hérodias, ayant fini La Tentation, Bouvard et Pécuchet restant en chantier, Flaubert se met ou se remet à copier. Ce conte est, en un sens, le Dictionnaire des idées reçues sur les religions antiques, leur point d'aboutissement. M. Foucault a opportunément précisé le rôle de la lecture chez Flaubert à propos de La Tentation 13. J. Neefs a montré le fonctionnement représentatif des documents et moi-même leur insertion scripturale14 . Certes Flaubert lit pour se documenter, mais aussi et surtout par débauche imaginative, et ce sont les mots qui le débauchent. Il note, par exemple, dans la Cosmographie universelle de Thévet : « Image charmante : "comme les mariniers observent la hauteur du Nord". Mer, nef, "ciel tout piqué d'étoiles, criblé d'étoiles blanches inégales"15 ». Le document doit susciter l'envie d'écrire, de réinsérer tel morceau de phrase, de faire fonctionner ce que nous appelons maintenant l'intertextualité. Depuis le traitement des noms propres, copiés avec leurs différentes orthographes modulées ensuite de copie en copie, de brouillons en copie finale jusqu'à la transcription morcelée de telle description archéologique d'une forteresse arasée par le temps et le sable, en passant par de pesantes généalogies, des listes d'aliments antique ; et de plats « décadents », il n'est rien qui échappe à sa plume chercheuse. Plume, et non tête, si l'on peut dire. Car ce ne sont jamais des curiosités de savant ni d'esthète. Il s'agit de laisse flotter les mots dans la mémoire certes, mais sur le papier surtout pour voir les inconvenants, les lourdauds, les malins, le efficaces. Commence le puzzle de l'intertextualité. Ce n'est pas un phénomène purement stylistique : une génétique complète doit s'appuyer sur une poétique de l'intertextualité. Comme l'indique Laurent Jenny, « si tout texte réfère implicitement aux textes c'est d'abord d'un point de vue génétique que l'oeuvre littéraire a partie liée avec l'intertextualité. Mais il convient de replacer sur la scène formelle un phénomène mal compris par la critique traditionnelle des "sources"16». Ce problème n'est pas toujours de même étendue chez tous les écrivains, ni toujours apparent dans le texte final. En ce qui concerne Flaubert, on pourrait étudier la réécriture de ses lectures à partir des trois points de vue proposés par Jenny, selon lesquels s'effectue le procès intertextuel : la verbalisation, la linéarisation (Où coupe-t-il ? Que coupe-t-il ? comment cela se lit-il et se lie-t-il de folio en folio ?) et l'enchâssement (isotopie métonymique, isotopie métaphorique, montage non isotope). Le problème corollaire serait de comprendre pourquoi il n'a pas utilisé d'énormes fragments recopiés. C'est le cas, par exemple, d'interminables traités de vénerie dont la masse est disproportionnée par rapport à leur utilisation dans Saint Julien. Comprendre aussi ce qu'apportent les dessins (cors de cerf) qui de toute façon ne devaient pas prendre place dans le conte tels quels. Quel est le statut de ce graphisme généralisé ? Encouragement ? Elan ? Paratexte, flaubertien par le découpage ? Débauche sapientielle, en tout cas, où l'on verrait plus volontiers la forme du contenu que sa substance. Chez Flaubert, toute mise de fond n'est qu'une vaste mise en forme, physique, intellectuelle, morale. Au généticien de démêler, en étudiant telle ou telle page, les phénomènes de transposition (Julia Kristeva) d'un système de signes dans l'autre (par exemple, du dessin à l'écriture), de réécriture d'un texte brisé en un autre ; enfin, phénomène plus compliqué, d'un emprunt, voire d'un pastiche, d'un genre à un autre. Car la critique génétique, nous le verrons, doit souvent se transporter sur le terrain de la génologie, qui n'est que le cas le plus vaste de l'intertextualité. Resterait encore la question de l'intertextualité interne à l'ensemble des oeuvres d'un même auteur. Mais n'est-ce pas glisser à l'autotextualité ? A l'autotextualité correspond, dans les manuscrits, les phénomènes d'autogenèse, ou mieux, d'endogenèse.

Les phénomènes d'endogenèse sont parfois difficiles à distinguer de ceux d'exogenèse. Pourtant, il s'agit de décrire le système propre à chaque écrivain, selon lequel se développe son manuscrit, au niveau des macrostructures et des microstructures. Un manuscrit, ce peut être une suite de feuillets couverts à la hâte, à peine raturés, où la plume court derrière l'idée (cas Aurélien) ; c'est la fuite en avant. Les repentirs, les interpolations, les additions peuvent étoiler les épreuves (cas Balzac) ; c'est l'expansion stellaire, parfois chaotique17. C'est là que le narratologue, en particulier, voit se défaire en pièces détachées la belle machine dont il commentait l'ordonnance des rouages, sur texte achevé. L'explication causaliste balzacienne ne fait que souligner la présence de « morceaux » et la genèse les rend à leur unité organique. Il n'y a pas, chez Balzac, le fameux vernis des maîtres, les manuscrits le montrent bien, et le texte affiche ses angles, cubiste avant la lettre ou cubiste des lettres18. Un manuscrit, ce peut être aussi une construction en « fugues » ou en « canon ». C'est le cas pour Flaubert et les Trois Contes, mais j'emprunte l'expression à Robbe-Grillet, dont la méthode de travail, telle qu'il l'a confiée à J.L. de Rambures, présente, à son stade préparatoire, beaucoup d'analogie avec celle de notre auteur : « Je travaille simultanément sur les différents états (quatre ou cinq en moyenne) de chaque manuscrit. Et cela de telle sorte qu'ils progressent en même temps, avec un léger décalage les uns sur les autres, comme s'il s'agissait d'une fugue ou d'un canon. » Comme Flaubert, Robbe-Grillet appelle A,B,C,D,... les différentes séries de ses brouillons et zéro les fiches ; d'autres lettres identifient les chapitres, d'autres le nombre de pages de ces chapitres. Enfin ceci, qui est vraiment flaubertien : « Si vous confrontez les différents états, vous constaterez qu'ils se métamorphosent et s'étoffent de version en version selon un processus qui tient à la fois du kaléidoscope et de la boule de neige19. » A partir de là, les processus de genèse divergent chez les deux écrivains, car s'il est vrai que, chez l'un, « c'est la structure qui produit le sens, et non l'inverse », étant entendu que cette structure peut être radicalement différente d'un livre à un autre, il ne semble pas, d'après notre expérience, qu'il en aille de même pour Flaubert. On pourrait dire, de façon peut-être un peu trop synthétique, qu'il y a chez lui une double visée, divergente, l'une tournée vers l'intérieur, contenue par la page, son format, l'élan ou le « vissé » de l'écriture, son glissement de l'horizontal au transversal, les échappées de bas de page, les ajouts marginaux, les renvois parfois obscurs (φ,ψ), toute une série de microstructures à la fois scriptuaires, scripturales et déjà littéraires, où l'on voit bien l'effet « ergastique » de l'écriture, au sens propre et au sens figuré. Comme d'un tableau, on pourrait, d'une page, décrire la scénographie. L'autre visée, bien que macrostructurelle, relève encore de l'endogenèse. Elle régit le rapport des pages entre elles, en particulier le point de reprise, car ce n'est pas forcément la fin de la page précédente. Comme Flaubert recopie seulement ce dont il est satisfait, quitte à le retravailler encore, il ne recopie qu'une part de la page précédente et continue tantôt en deçà, tantôt au-delà du point qui l'a terminée. Si l'on tient compte des pages perdues, c'est bien à une composition en fugue qu'on a affaire, mais avec des thèmes incomplets. Le plan sur lequel il s'appuie se trouve modifié en route. On aboutit à deux types d'évolutions différentes et concurrentes, l'une paradigmatique, l'autre syntagmatique. Il y a des noyaux, des abcès de fixation (détails descriptifs, bribes de dialogue, morceaux d'analyse20, énumérations) qui se gonflent d'eux-mêmes ; autour d'eux vrille la signification possible du conte. Mais il faut à Flaubert veiller à l'évolution syntagmatique de son récit, et, si la ligne générale lui est à peu près donnée (évangiles ou légende), elle ne l'aide pas, loin de là, à structurer et à enchaîner. Comme créateur, il est toujours placé ou trop près ou trop loin, et c'est surtout ce trajet d'accommodation que parcourt l'écriture dans son travail de textualisation. Mais, parler ainsi, ce serait laisser croire qu'il y a une origine, comme il y a une fin. Matériellement oui, mais l'une et l'autre sont ce que le hasard a bien voulu laisser entre nos mains, à supposer qu'il ait fini d'être généreux. D'un point de vue critique, l'écriture, constitutive d'elle-même, n'a ni origine ni fin assignables. L'écrivain n'est constitué que par le fait qu'il écrit et qu'il se lit lui-même. Dès lors qu'un autre le lit, ou qu'il se lit pour un autre (et, bien sûr, sa lecture est toujours et déjà informée par celle des autres), il cherche à constituer son écriture en texte. C'est pourquoi, d'un point de vue génétique, et contrairement à ce que dit Barthes, il semble utile de distinguer les phénomènes d'écriture des phénomènes de textualisation, et de considérer le texte comme le produit historique de l'écriture, organisée en commencement et fin, voire finalité. C'est justement entre l'écriture et le texte qu'il y a du jeu et il faut que les méthodes critiques en rendent compte. Elles prouvent alors qu'elles peuvent se soumettre à ce jeu, ou bien, montrant leur propre faille, leur propre béance, se remettre en jeu. Tel est le point qui nous intéresse.

Lectures transcendantes

Il n'est pas de type d'approches critiques qui doive être écarté, mais il est difficile à un chercheur d'avoir une égale compétence et un égal bonheur dans leur maniement. Comme il est naturel pour une discipline aussi ouverte sur les autres sciences humaines, aussi tributaires d'elles que la génétique, il semble que l'emploi de méthodes de lectures transcendantes aux textes pose moins de problèmes que celui de lectures immanentes. Il s'agit, pour celles-là, de savoir sur quoi l'on fait porter l'éclairage : sur l'Histoire ou sur le texte proprement dit, sur les brouillons, sur les conditions de travail, d'édition... La marge entre la sociologie de la littérature et la socio-critique est difficile à déterminer. Soit l'exemple donné par Pierre Barbéris pour l'édition d'Un début dans la vie21. Ou bien on s'intéresse au développement interne du roman et à l'effet, rare semble-t-il, d'un développement « par allongement », opposé à celui, ordinaire, « en rosace ou par explosion » , si fascinant dans d'autres romans comme Le Lys dans la vallée ou Modeste Mignon22. Structures idéologiques et structures narratives subissent des transformations auxquelles on s'intéresse pour elles-mêmes. Ou bien on se préoccupe des effets de l'économie sur la production littéraire, en particulier des effets de la publication en feuilleton, effets qui ne sont pas tous les mêmes pour les écrivains, et il faut comprendre pourquoi, à conditions identiques, correspondent des réponses différentes : « Il fallait tenir compte, à partir de 1836, des conditions nouvelles dans lesquelles écrit Balzac, et qui constituent "une transformation commerciale de la littérature" (préface d'Illusions perdues). Il s'agit d'un problème de nouveau public, mais surtout de nouvelle technique, à laquelle Balzac a dû sacrifier, non sans difficultés. A la différence d'E. Sue, Balzac n'écrit pas au jour le jour ; il part d'un manuscrit massif, qu'il s'agit ensuite de découper. Mais Balzac ne sut jamais très bien se plier à ces nouvelles règles de découpage. Il pratiquait mal, quitte à avoir bien fini la veille, l'art de bien repartir le lendemain. » Ces remarques de Barbéris montrent bien « le poids exercé par les conditions de travail sur la production littéraire », mais pas assez, à notre goût, le poids exercé par la production littéraire sur les conditions de travail, ou contre ces conditions. Mais il faut laisser aux sociologues, plus encore aux socio-criticiens23 le soin de mieux parler de ces effets de « boomerang » entre Histoire et écriture, étant entendu que l'objet reste l'évolution des brouillons et l'étude des surdéterminations qui travaillent leur écriture.

Le problème rencontré par tous les critiques qui ont à traiter des rapports des brouillons à quelque forme d'Histoire que ce soit, est celui des modèles préexistants, ou, pour emprunter à la linguistique un mot moins vague, des modèles de compétence opposés aux différentes performances que représentent les différentes étapes des brouillons. Henri Mitterand24 prend bien soin de distinguer la génétique explicite de l'écrivain et le préconscient génétique, en l'occurrence chez Zola l'étalage d'un savoir documentaire, d'une planification auto-injonctive d'une part, la présence de stéréotypes idéologiques et narratifs d'autre part, les uns servant d'écran aux autres. Ces modèles sont là non pas dans l'inconscient, mais dans l'insu de l'écrivain, dans aussi ce que Flaubert appelle la « poétique insciente », celle du point de vue intérieur au texte, enfin dans l'avoué, voire le plagié ou le détourné. Ce que permet une étude génétique, par rapport à celle du texte final, c'est de mettre à jour une plus grande diversité de tendances, de possibles, une plus grande ouverture structurale, qui peut aller jusqu'à l'indécision, l'incertitude, l'indécidable. Ce ne sont pas ainsi plusieurs couches de texte qui apparaissent, mais souvent plusieurs types, plusieurs genres. La génologie est une très ancienne discipline, assez peu honorée par la critique moderne, retrouvée parfois par des voies détournées. Elle est traitée maintenant au sein de l'intertextualité25. Vouée à l'analyse historique comme à l'analyse structurale, elle offre toutes les difficultés de leur combinaison. Elle n'est certes pas indispensable à toute génétique, mais pour certains textes, elle apporte une aide précieuse, ne serait-ce que pour les classer inclassables, pour en démontrer non pas l'informe, mais le non-conforme, l'irréductible. C'est le cas pour l'Hérodias de Flaubert qui a paru aux contemporains presque aussi obscur que les poèmes de Mallarmé. Dans le meilleur des cas, les lecteurs savants y ont vu un conte historique et biblique (ce qui n'allait pas forcément de pair). Nous savons, et par ses déclarations, et par sa pratique, que Flaubert visait à faire de la prose quelque chose d'« inouï ». D'autre part, les oeuvres qui lui étaient le plus chères ne ressemblent à rien, du point de vue du genre s'entend (La Tentation, Bouvard et Pécuchet). Or il venait de finir l'un, il avait entamé l'autre qui marchait mal, quand il se mit aux Trois Contes. Flaubert cherchait, bien évidemment, une forme d'oeuvre qui fût à la fois totalisante et éclatée. Il peut sembler paradoxal d'en voir l'exemple dans un texte aussi concis qu'Hérodias. Disons, pour être bref dans ces études génétique et génologique croisées, qu'il importe avant tout de ne point figer le texte publié, qu'il faut le rendre à son obscurité. Est-ce à dire qu'il y a, ou qu'il y avait, un sens caché ? Non pas, mais des formes de narration qui se perturbent les unes les autres par leur co-présence. Ces formes peuvent se déceler à la seule lecture attentive du texte final, mais sans aucune certitude et sans organisation. Passer de celui-ci aux brouillons, c'est infirmer, découvrir, confirmer. Infirmer : les notes de lectures, le plan même, semblent chercher une double visée, qui était conforme au roman historique comme genre, une visée documentaire et une visée plastique. Mais les brouillons, le travail de l'écriture montrent l'effacement systématique des renseignements, des dates, des explications, des descriptions pittoresques aussi, comme il y en avait dans Salammbô. Donc il se peut que Flaubert ait d'abord songé à un conte historique, comme l'ont cru ses contemporains, mais quelque chose, en l'écrivant, l'en a détourné. Découvrir : le travail scriptural de l'excipit fondé sur la parole de Iaokanann transmise par les Evangiles : « Pour qu'il croisse, il faut que je diminue » donne l'idée d'une construction mythique, une sorte de mythe solaire où se confondent la parole de l'Evangile et l'inscription du récit entre deux levers de soleil. Tous les détails précédents sont, par contrecoup, mobilisés dans un autre sens. La lecture ne peut plus être linéaire, mais circulaire26. Flaubert, en cela conforme à plus d'un écrivain si l'on en croit Aragon, fait de sa fin un commencement27. Confirmer : il y a dans le texte final des citations bibliques. Elles ne concernent pas, contrairement à ce qu'on pourrait attendre, l'épisode de Salomé. Données sans guillemets, on les devine dans les imprécations de Iaokanann. Elles sont en fait empruntées aux Psaumes, en particulier aux lamentations de Jérémie et au livre d'Isaïe. Forme particulière de l'intertextualité, ici la paraphrase offre la même structure que la parodie, mais non pas la même fonction. Seuls le découpage et le placement des « morceaux » sont parodiques, mais ce qui s'affiche, c'est la fidélité et donc le caractère documentaire. Au lecteur de conclure du langage au personnage. C'est à peu près à un effet inverse qu'on a affaire, dans un passage en écho à Candide, où il n'y a rien de citationnel à proprement parler, que le moule phrastique, d'une part, et l'esprit de satire religieuse de l'autre. Nous ne sommes plus dans la parodie, mais dans le pastiche. Nous constaterons que les brouillons n'attestent pas cette « source ». Le pastiche n'est pas un travail de réécriture, c'est une écriture. Plus subtile, enfin, et plus généralisée se lit, dans les brouillons, l'influence de l'écriture théâtrale sur l'écriture romanesque. On la voit s'affirmer sous forme d'inventions scéniques soudaines, de découpages progressifs en menus paragraphes, alors que le premier jet était continu, enfin dans les béquilles rédactionnelles que forment quelques répliques de dialogue, qui nous apparaissent pourtant, du point de vue du sens, secondaires. Comme dans La Tentation, deux modes de représentation se combattent chez Flaubert, les brouillons en témoignent, mais le romancier ne cherche plus à « enlever tout ce qui peut rappeler un théâtre, une scène, une rampe ». Il a assumé la confrontation de plusieurs genres, renoncé à l'unité générique et, sous le nom de « conte », inventé un modèle narratif inédit.

Lectures immanentes

S'il est vrai que ces lectures transcendantes au texte se trouvent enrichies par la connaissance des brouillons, et inversement celle-ci par la formalisation historique, elles ne sont pas mises en cause par la génétique littéraire. Ce sont plutôt les lectures immanentes, plus centrées sur le texte comme système clos, qui font difficulté. Parmi elles, l'étude thématique, pour ne rien dire de l'étude psychanalytique28. On pourrait objecter qu'il faut distinguer entre l'étude thématique d'une oeuvre particulière et celle de l'oeuvre entier d'un écrivain. Mais on sait que les thématiciens, Jean-Pierre Richard en tête, opèrent rarement cette distinction, ou du moins s'ils l'opèrent de plus en plus de fait, ils n'en tirent pas les conséquences théoriques. De ce que tel trait thématique domine l'oeuvre entier d'un écrivain (soit la nourriture chez Flaubert, fort bien représentée dans Hérodias), il s'ensuit qu'il a toute chance de se présenter dans telle oeuvre particulière. Mais comme c'est la somme de toutes les oeuvres particulières, de tous les écrits d'un auteur qui a permis de dégager les thèmes fondamentaux, on entre dans une sorte de tourniquet méthodologique qui amène à conclure que l'écrivain n'a jamais écrit qu'un seul et même texte que le hasard, la mort a arrêté. Pourtant il ne se peut pas que cet objet ne prenne pas un développement particulier, ou disparaisse, sous l'influence de contraintes propres à la fabrication d'un ensemble, contraintes reçues de systèmes narratifs, symboliques, stylistiques ou idéologiques. La chose se complique quand on entre dans les brouillons. Si la thématique d'un écrivain est consubstantielle à son être d'écrivain et d'homme, les éléments qui la spécifient devraient garder une sorte de constance depuis la première feuille de brouillon jusqu'au texte final. Or c'est ce que contredisent souvent les brouillons29.

Ponge est de ceux qui ont le mieux expliqué comment les choses se passent au niveau de l'écriture. Il le dit encore à propos de la figue : « Voici l'art poétique de la figue : quand la résistance, ou plutôt la non-résistance de la phrase, des mots, enfin cesse et que l'épaisseur des paroles tassée, poussée dans ses derniers retranchements est coupée, incisée, franchie30. » Voici un exemple de ce qui, dès le début, résiste et forme une sorte de leurre-écran où sont imbriquées indissolublement la stylistique et la thématique. Premier jet : « La figue est molle et rare (?). Phrase donnée automatiquement » (p. 9). Deuxième jet : « La figue est grise et molle. (Oh ! ça va !) » (p. 10). A partir de « grise » s'ouvre la série des « grès », « grais », « grains », grenaille », « gourde », « grenier », jusqu'à « maugréant ». Sept ans après, Ponge s'explique ainsi à lui-même la difficulté inaugurale : « La figue est molle et rare, écrivais-je... et je ne suis pas trop content de ce rare (si peu content, mais si empêché de le remplacer, d'ailleurs, que ce mot seul m'a dégoûté de poursuivre mon poème) : cela ne signifie rien, pourtant cela va (seulement peut-être pour la musique). Molle et sèche (et rare), molle et grave ne va pas (non, pas du tout) ; barbare irait presque (comme sonorité), pas comme signification ; ignare, bécarre, bizarre. Rare ou avare ? Une pauvre gourde, une pauvre bourse d'avare. Une pauvre couille (ou glande). Peut-être la sonorité rare va-t-elle aussi non seulement parce que c'est la sonorité d'avare mais parce que c'est la sonorité de poire » (p. 13). L'épithète « molle », elle, semblait s'imposer sans discussion. En fait elle est trop référentielle, et entre « molle » et « rare » s'instaure cette lutte entre le « poète de l'univers sensible » dont parle Richard, et le poète du langage ou fabuliste indirect de la nomination31. Or ce que veut Ponge, c'est « une figue de paroles » : « Pour qu'il n'y ait pas possibilité de se tromper (plus ou moins volontairement) et de croire ou de laisser croire qu'on puisse passer d'un monde à l'autre (du monde extérieur au monde de paroles), qu'il y ait communication d'un monde à l'autre » (p. 117). Alors s'impose toute la chaîne phonique de « rare » à « avare », qui se déverse, comme naturellement, dans l'iconique, « la poire », laquelle était déjà dans la « mémoire », « armoire », et sera dans le « devoir ». Démonétisé, usé, le mot « rare » reviendra dans l'expression banale « Voilà un des rares fruits », parfois remplacé par « seul » ou « singulier ». A cette merveilleuse croissance linguistico-thématique de « rare » correspond la disparition de « molle », ou plutôt le mou se durçit au fur et à mesure que vieillit, se racornit, se polit le poème. De « fraîche », la figue est devenue « sèche ». De résistance en résistance, à la mollesse s'est substituée l'élasticité. C'est ici un choix profond, un essai de figue fraîche en témoigne : « Mais j'avoue que la figue (fraîche) me dégoûte un peu : il y a là, dans une forme beaucoup plus commune (simpliste et lourde) et pas si loin de la forme de la poire ou du sac à merde, beaucoup plus de mollesse et de non-résistance qu'il n'est tolérable... J'avoue qu'elle est rare, certes, mais aussi sans franchise, on dirait un peu honteuse » (p. 87). Finalement, ce n'était pas le « rare » qui bloquait le développement, mais le mou, et le poète, tandis qu'il se trompait dans ses propres gloses, débloquait en même temps la situation.

Où placer la thématique ? Dans la phrase première, « donnée automatiquement », et pour certains écrivains, l'automatique est l'authentique ? Dans l'élaboration secondaire ? Dans le statut final ? L'étude des brouillons imposerait-elle une dimension diachronique à l'étude thématique ? En allant plus loin, faudrait-il distinguer une thématique première, fantasmatique (mais on a vu que les fantasmes ne sont pas perçus du premier coup par l'écrivain, et l'article de Philippe Lejeune sur « Les carafes de la Vivonne » le confirme) et une thématique secondaire, structurale, conditionnée selon différents paramètres ? Auquel cas cette dernière devrait être spécifique et propre à chaque oeuvre. Serait-ce encore une thématique ? Elle devrait alors être associée à d'autres méthodes critiques, ce dont les thématiciens ont déjà ressenti le besoin. Leur inclination psychanalytique traduit leur souci de préserver leur première impulsion ; leurs emprunts à la narratologie ou à la linguistique ne sont que mariages de raison. Ce partage inégal, mais inévitable, traduit un fait théorique essentiel que la génétique met au grand jour. Nous laissons ici de côté les exemples flaubertiens qui iraient dans le même sens que ceux de Ponge. Ils obligent souvent le généticien à constituer une thématique de l'écriture différente de celle du texte. La première, faite de découvertes, est sans doute plus riche et plus originale, du point de vue même de la méthode et de ses buts. La deuxième, faite de trouvailles (et dans trouvaille, il y aurait « travail »), relève plutôt du « phénotexte » que du « génotexte »32.

Plus généralement, la génétique, en tant qu'elle étudie la production du texte et le « procès de la signifiance », s'oblige à rendre compte de la double présence du génotexte et du phénotexte, l'un comme « parcours non bloqué », l'autre comme structure obéissant à des règles de la communication, arrêtant quelque part le procès de la signifiance. Double présence, et non successive. Car dès le premier feuillet, dès le premier essai rédactionnel, comment distinguer, par exemple, le fait de langue et le fait de parole ? Comment, en même temps, ne pas les distinguer ? Soit encore Ponge et sa première phrase « La figue est molle et rare », juste après le titre « La figue », ni fraîche ni sèche. Une analyse linguistique autant que stylistique nous renvoie au discours de la science, de la description naturaliste (l'anatomie de la figue), discours qui le premier s'impose, corrigé aussitôt par l'alliance de deux épithètes hétérogènes (soit à peu près un livre de sciences qui dirait : « L'air est invisible et précieux »). Or le choix des épithètes, nous l'avons vu pour la thématique, n'est pas sans raison, ni sans conséquence. Ponge bute sur « rare », alors que c'est « molle » qui est trop mou, trop facile, écoeurant. Mais « rare » déchaîne des séries phoniques et sémantiques qui vont nourrir tout le texte. Le discours de la science n'est pas perdu pour autant, il est seulement dévoyé. Certes l'élaboration des débuts de paragraphes veillera à l'abolir, mais il ressurgira en « Symmaque », « Boèce », « Du Cange » qui apparemment n'ont rien à faire sur ce figuier. Que dire par là ?

Que la stylistique souvent privilégie l'idée que l'écrivain opère un choix subjectif et valorisant qui traduit son « etymon ». La linguistique, de son côté, tend à s'annexer toute opération transformative. Mais la linguistique générale, comme le dit Kristeva, décrit de façon peu génétique : « Les composants de la profondeur sont structuralement les mêmes que ceux de la surface et aucun processus de transformation, aucun passage d'un type de composants à un autre, d'un type de logique à un autre n'est observable dans le modèle chomskien33. » De sorte que ce qu'on appelle d'ordinaire des variantes, terme dont l'emploi devrait être restreint de la façon proposée par le petit Lexique inséré dans Littérature 23, est réduit, le plus souvent, à des interprétations d'ordre linguistique (correction grammaticale, impropriété) ou stylistique, difficilement contrôlables (euphonie, précision, expressivité, économie, beauté). Or il n'est pas un signifiant dont on puisse rendre compte seul : phonème, mot, phrase, paragraphe, partie, etc. Il faudrait donc trouver une méthode qui 1) ne sépare pas stylistique et linguistique, 2) unisse stylistique et autres méthodes critiques, 3) rende compte cependant de ce phénomène propre à toute écriture en cours de textualisation, la présence, dès l'abord, de certaines formes vides (Proust parle quelque part, à propos de Baudelaire, de « grandes formes vides », « comme des sacs de jambon »). Ces formes sont comme des points d'appui et de relance. Valéry évoque dans ses Cahiers l'écriture « énergétique ». Il faudrait plutôt parler de l'énergétique de l'écriture. Non seulement elle se manifeste dans l'organisation matérielle de la page, comme nous l'avons indiqué, mais elle se manifeste aussi dans des moules de phrases fondés sur des modèles linguistiques et rhétoriques. Ainsi Flaubert se contente-t-il d'écrire, dans ses premiers brouillons : « Je crierai comme celle qui enfante, comme x , comme x , car l'Eternel... », ou encore, dans une des plus belles pages d'Hérodias, « chevaux souples comme..., rapides comme... » (texte final : « C'étaient de merveilleuses bêtes, souples comme des serpents, légères comme des oiseaux »). Dans le premier exemple, la phrase comporte plusieurs modèles. Le deuxième exemple est plus simple : le besoin de comparaisons y est affirmé, mais le comparé n'a pas encore trouvé son comparant. Or, si l'on peut supposer que pour le discours de Iaokanann Flaubert n'a qu'à puiser dans les Psaumes, encore que les brouillons indiquent qu'il a renoncé aux comparants trop barbares pour le XIXe siècle, en revanche pour les chevaux, le texte final se remplit d'une opposition thématique entre le terrestre et l'aérien. On voit alors qu'il n'existe pas de pure stylistique, qu'il faut supposer d'autre part une thématique vide (degré zéro) et une thématique pleine, laquelle n'a pas été arrêtée du premier coup. Il faut aussi faire référence, dans un cas, à un genre, la paraphrase biblique, dans l'autre, à un topos descriptif dont est donné seulement le code, sans le message. Qu'on n'aille pas croire que le sujet impose le style, car Flaubert, à la phrase suivante, empruntera d'autres procédés : « Elles partaient avec la flèche du cavalier, renversaient les hommes en les mordant au ventre, se tiraient de l'embarras des rochers, sautaient par-dessus des abîmes, et pendant tout un jour continuaient dans les plaines leur galop frénétique ; un mot les arrêtait. » Sans entrer dans tous les détails, disons qu'il renouvelle un cliché (encore un modèle !) prévisible : « rapides comme la flèche », qu'il rend sa phrase diagrammatique : longue énumération, bref arrêt. Ce morceau de bravoure est fondé sur de subtiles variations de modèles rhétoriques tout faits, dont Flaubert ne cache pas la présence sous-jacente34. D'autres modèles équivalents jouent les mêmes fonctions, en particulier tous ceux qui relèvent de la rhétorique de l'énumération. Par exemple, Aulus, voulant vomir, cite les moyens d'époque : « Donnez-moi de la poussière de marbre x x x , si je prenais un bain... » (f° 928), « Donnez-moi de la rapure de marbre, de la pierre ponce, de l'eau de mer, si je prenais un bain » (f° 946). Dans ce discours des curiosités ou des merveilles, finalement le schiste de Naxos, plus étrange ?, plus rocailleux ?, remplacera la pierre ponce. Il est évident qu'une étude comme celle qu'a menée Michael Riffaterre sur les métaphores filées des Surréalistes serait de bonne méthode35.

Mais il est d'autres phénomènes d'écriture, comme ceux dont Proust et Thibaudet ont admirablement parlé à propos de Flaubert, qui offrent plus de difficultés d'analyse. Par exemple l'emploi de « et » et l'utilisation des paragraphes. La quantité de « -et » dans les brouillons est absolument considérable ; il n'en reste pas le quart dans le texte final. Thibaudet a interprété tous leurs effets stylistiques possibles, mais, au niveau génétique, cette coordination n'a pas le même sens. On peut suggérer qu'elle répond à des besoins différents, quoique voisins. D'abord, ce sont des sortes de béquilles qui permettent à l'écriture de faire un nouveau pas : il faut absolument alors que la phrase se finisse. C'est, pour ainsi dire, un phénomène d'efficacité matérielle. A un second niveau d'analyse, on peut y lire cette difficulté flaubertienne face à la syntaxe, la répugnance spontanée à subordonner. Mais tout est imbriqué, pratique et philosophie de l'écriture ; car cette relance en « -et » tend à remédier à cette « maladie de l'intervalle » dont parle Richard. Maladie qui, elle-même, n'est que le symptôme d'une difficulté philosophique à concevoir le lien de la cause et de l'effet, mais sans assumer totalement le hasard et son désordre. Le « -et » forme un pont entre le hasard et la nécessité. Les brouillons nous apprennent qu'il faut bien distinguer des pratiques comme celle-là, premières, fondamentales, de pratiques secondaires, que d'ordinaire on met sur le même plan, à la seule lecture du texte final. Soit le célèbre excipit d'Hérodias. Il se présente d'abord ainsi : « Puis ils prirent la tête et ils s'en allèrent du côté de la Galilée. Elle était très lourde et alternativement chacun des trois la portait. » Peu à peu, seulement, il devient : « Et /Puis tous les trois ayant pris la tête, ils s'en allèrent du côté de la Galilée. Comme elle était très lourde, ils la portaient alternativement. » Causale et participe présent, si caractéristiques du « style » flaubertien, ne sont trouvés qu'après coup. De la parataxe, on passe à l'hypotaxe, comme du travail de l'écriture à celui de la mise en texte. Mais on voit mieux, alors, le dérisoire d'une telle causalité, à peu près aussi importante que celle de l'incipit de Bouvard et Pécuchet, si l'on songe à ses conséquences pour la suite du roman : « Comme il faisait une chaleur de trente-trois degrés, le boulevard Bourdon se trouvait absolument désert. » La génétique peut donc apporter à la poétique d'un texte des éléments nouveaux et, structurellement parlant, divergents. Si tel est le cas, il est évident qu'il faut travailler à l'élaboration d'une poétique proprement génétique. La difficulté est de démêler l'enchevêtrement des phénomènes. On ne peut, par exemple, dissocier les suppressions des adverbes de liaison (car, alors, tout à coup...), très nombreuses dans les Trois Contes, et qui ne sont pas simple souci d'élégance, de la mise en pages et du « paragraphisme », avec tout le scénisme qu'il apporte. Entre : « Ensuite, il alla vers son appartement. Les députations des prêtres l'accompagnèrent et sans aborder la question de la sacrificature chacun émettait ses griefs. Tous l'obsédaient. Il les congédia », et la mise en pages finale :

« Ensuite il alla vers son appartement. Les députations des prêtres l'accompagnèrent.

Sans aborder la question de la sacrificature, chacun émettait ses griefs.

Tous l'obsédaient. Il les congédia »,

il y a plus qu'un simple effet typographique. Il y a une pensée théâtrale, appuyée sur ce « jeu de tête », comme on dit jeu de jambes, des sujets, s'entrechoquant comme des quilles, le dernier faisant finalement tomber tous les autres. A quelle aune mesurer ces différences, ces écarts, qui parfois sont des errances, rarement la correction d'erreurs ? Dans l'aventure de la phrase, « indéfiniment catalysable » comme le dit Barthes, plusieurs paramètres entrent en jeu, mais il faut bien souligner, l'exemple flaubertien y invite, que le travail se fait tout autant à un niveau synchronique qu'à un niveau diachronique. Les pages s'attirent entre elles autant qu'elles s'étirent. Les brouillons se replient sur eux-mêmes autant qu'ils se déploient et se développent. On pourrait dire, à la limite, qu'il existe une endogenèse introvertie, autant qu'une endogenèse extravertie (c'est peut-être la seule exogenèse). A ce genre de travail, on ne voit pas pourquoi l'écrivain mettrait fin.

Mais si, tout de même, l'écrivain se décide à finir (j'entends à cesser de réécrire, car, on l'a vu, il peut très bien avoir commencé par la phrase finale), c'est qu'il y a bien quelque chose qui a pris corps, sinon un corps, disons du corps. Pour un roman, n'est-ce pas le sujet, ou plutôt la fable, qui entraîne l'ensemble du développement ? Quand bien même on considère, tel Aragon, comme un récit complet une phrase du genre : « Le plombier est venu réparer l'évier », à plus forte raison on peut, à partir de cette matrice, construire un narrateur et un narrataire, un avant et un après, quelque chose d'aussi décisif et d'aussi dramatique que

« Aujourd'hui Maman est morte ». Le narratologue semble plus aisément aidé par la lecture des brouillons. On pourrait imaginer qu'il part de l'analyse structurale du texte final et qu'il reconstruit peu à peu les pièces d'un puzzle dont le schéma primitif était simple. Je ne sais ce qu'il en est pour tous les romanciers, mais il suffit, quand il s'agit de théorie, d'une exception pour infirmer la règle, et Flaubert en offre l'exemple. Non qu'il ne parte d'un plan ou d'un résumé, mais parallèlement, il rédige des scénarios qui développent une partie du plan. De plus, s'il est vrai que pour Hérodias les scénarios sont sur des feuillets blancs et les essais rédactionnels sur des feuillets bleus, on a le sentiment, que les uns et les autres progressent, sinon ensemble, du moins parfois alternativement. A cette façon matérielle de « progresser », correspond le fait que l'évolution des structures narratives est fondée, moitié sur une réflexion sur la composition générale, moitié sur la rencontre, l'invention d'un détail d'ordre parfois presque stylistique, venu au coin d'une phrase, d'une page, d'une marge. L'imagination donnée par l'écriture, au départ microscopique, force l'invention compositionnelle macroscopique. Ajoutons à cela le phénomène du « recopiage », déjà signalé, qui introduit des failles dans le tissage des parties ou des gonflements inattendus. On a donc du mal à rassembler les fils emmêlés ou interrompus. Il faut sans cesse corriger la lecture syntagmatique par la lecture paradigmatique, mais avec cette difficulté supplémentaire que les paradigmes peuvent se chevaucher et se métamorphoser. Le résultat, du point de vue de la génétique, est qu'il faut renoncer à l'idée de progressivité. La plupart des romans, sans doute, ne progressent pas, ils bougent, ils enflent ici, désenflent là. L'idée d'une évolution à sauts qualitatifs est certainement plus juste que celle qui souligne les progrès ou les sauts quantitatifs. Comme dans l'autre génétique, les mutations sautent une ou deux générations, une ou deux phases du développement attendu. De sorte qu'il est très difficile d'établir une histoire continue du texte, et que seul un regroupement structural permet de bien rendre compte des transformations. Donner des exemples d'additions, de suppressions ou de permutations qui entraînent un changement de toute l'économie du texte final serait ici trop long36. Mais on pourrait montrer comment le simple déplacement stylistique et positionnel d'un détail qui occupe dans les brouillons une place restreinte et tardive transforme la portée générale du conte et le fait basculer d'une valeur historique à une valeur mythique. En l'occurrence, stylistique, rhétorique, thématique et narratique ne font qu'un. Les suppressions, elles, vont presque toutes dans le sens de l'obscurité et de l'incertitude. Ainsi l'étude des brouillons d'Hérodias permet-elle d'apparenter ce texte à l'esthétique mallarméenne. Le secret est donné comme fondement même de la création, étant entendu qu'il n'y a rien à décrypter ; le secret est l'indicible, pour soi et pour les autres. Les amarres sont définitivement rompues avec le dramatisme romantique, la surprise attendue, le destin annoncé. L'ensemble des Trois Contes travaille à se rendre énigmatique, à n'offrir que la surface d'une eau profonde. Enfin les transformations les plus amusantes sont les permutations. Amusantes, parce qu'on en voit naître le mécanisme ; amusantes aussi parce qu'elles naissent du gonflement de petits détails, de petits personnages qui soudain aident à la construction narrative. Inversement, la description détaillée et obsessive de personnages secondaires disparaît ; ainsi, dans les brouillons, celle de l'interprète syrien et frileux tient-elle plus de place que celle d'Antipas. Flaubert reste bien l'homme du détail, mais du détail à partir de quoi tout est vu ou revu, du détail constructif, même s'il s'agit de construire une apocalypse.

La génétique, donc, ne détruit pas les principes d'une poétique narrative. Mais elle mine l'assurance que pourrait donner le texte final, plus souvent qu'elle ne la confirme. Elle rend sensible, non seulement à la variation, mais, plus encore, et c'est en cela qu'il peut exister une poétique spécifiquement génétique, au(x) système(s) de variations. Ces systèmes peuvent être différents selon qu'il s'agit d'une oeuvre, ou de toute l'oeuvre (mais alors il faut recourir à un travail d'équipe). D'autre part, le narratologue sait qu'il ne peut se tenir à sa seule discipline. Enfin, il lui faut tenir compte d'une poétique de l'écriture tout autant que d'une poétique du texte. A supposer que l'on définisse comme texte tout ce qui montre une certaine aptitude à fabriquer une structuration interne assez forte pour résister aux formes des structures préexistantes (linguistique, sociale, psychique...), l'écriture, au contraire, se définit comme ouverte, fluide, perméable à toutes les invasions étrangères, aux excroissances comme aux dégénérescences ; elle évite la récurrence productive. On voit donc à l'oeuvre, dans ce qui est cette fois-ci le travail de l'avant-texte, c'est-à-dire celui du critique, deux modes de poétiques, divergents et concomitants. Richard attribue aux obsédés de la structure, aux spécialistes de l'abstraction le souci constant de « la coordination des antagonismes essentiels37. » II me semble pourtant, ou pour cette raison même, que tel est l'intérêt de l'union de la poétique et de la génétique, d'établir cette coordination, sans effacer les antagonismes.

Posons que l'écriture, comme nous l'enseignent les manuscrits, est le lieu du hasard et de l'arbitraire qui se transforme peu à peu en nécessité, qu'inversement le texte est le produit d'une nécessité que la lecture motive arbitrairement ou interprète librement. Entre ces deux versants, la voie de la génétique est étroite. Si elle ne veut pas tourner en rond en traitant arbitrairement de l'arbitraire ou se dévoyer en inventant de fausses et inutiles motivations, il lui faut s'appuyer sur les nécessités d'une poétique pour s'assurer la liberté de lire et de faire lire.

II. Essai d’application : la description dans Hérodias

Dans la masse des brouillons, les lieux où s'élaborent les descriptions romanesques sont des points « sensibles », dans l'acception musicale de ce terme. Jamais, ou presque, la description n'indique le ton du récit, mais le demi-ton au-dessous qui dépend de cette tonique. En bonne méthode, on ne peut bien juger des transformations génétiques spécifiques qu'en se référant à une certaine théorie générale de la description d'une part, et à une connaissance comparative de l'écrivain, en l'occurrence Flaubert, dans le reste de ses oeuvres, d'autre part. Il sera difficile d'obéir ici, en un espace restreint, à ces impératifs, sans apparaître péremptoire et présomptueuse. Je me propose de reprendre ailleurs une réflexion plus large sur le fonctionnement de la description, sur sa rhétorique, son économie, si du moins il reste encore à glaner après des théoriciens anciens ou modernes comme Auerbach, Barthes, Curtius, Genette, Hamon, Lessing, Ricardou et quelques autres. Entrouvrons toutefois quelques instants ce dossier général afin de mieux exploiter un exemple particulier.

S'il est vrai, comme l'a montré Genette38, que l'on ne peut raconter sans décrire un tant soit peu (soit toujours la phrase d'Aragon : « Le plombier est venu ce matin » ; que d'éviers, de tuyaux, de gestes, d'outils, sans compter l'ouvrier, se présentent à notre esprit !), mais qu'inversement toute description dans un récit n'en est que l'auxiliaire et l'esclave39, on est fondé à se demander ce qu'apporte cette forme particulière de la représentation narrative. Au premier abord, il semble suffisant de dire, comme Lessing, qu'elle est la représentation de l'espace, tandis que le récit d'événements proprement dits s'attache davantage à la représentation du temps. En fait, bien qu'il puisse paraître aberrant de vouloir mimer le temps sans le secours de la spatialité, la prédominance d'un système temporel codé, dans le récit, fondé essentiellement sur la succession et la transformation, donne à toute description l'aspect paradoxal d'un excès et d'une perte. Excès, parce que tout se passe comme si elle n'était pas nécessaire, peut-être par le fait même qu'elle est impliquée dans toute phrase d'apparence purement narrative (annoncer la venue d'un plombier, c'est annoncer les prédicats qui le feront reconnaître comme plombier) ; perte, parce que donc perte de temps, ou plutôt de temporalité. La description serait donc comme un luxe que s'offre le récit, l'esclave serait un trésor, la dépense une richesse, mais une richesse, un gain, encore plus imaginaires s'il se peut que le fruit qu'on peut tirer d'un récit. A la limite, il y aurait une sorte de « potlatch » entre narration et description, cette dernière mettant le lecteur au défi de mieux « perdre son temps ». Je propose l'image du « potlatch » comme une forme plus particulière des « belligérances » du texte mises en évidence par Jean Ricardou en partant des descriptions flaubertiennes40. Le généticien du texte romanesque ne devra donc pas perdre de vue ce problème de poétique narrative. II sera ainsi amené à se demander si les descriptions se sont formées de façon autonome, si elles étaient prévues ou bien se sont surajoutées, enfin si certaines n'ont pas disparu non sans laisser des traces. On peut tout de suite avancer, de façon rapide sans doute, que chacun des Trois Contes comportait dans ses brouillons plus de descriptions que n'en a gardé le texte final, et des descriptions d'une fonction souvent différente ; que d'autre part la mise au point des descriptions a été très difficile : elles correspondent à des pages fortement raturées et bourrées.

Est-il donc plus difficile de décrire que de narrer ? Ce sont en fait deux formes de « mimésis » assez fondamentalement différentes. L'une, celle de la narration, affirme d'emblée sa naturalité (toute de convention, bien sûr) : c'est la mise en scène de situations qui, même fictives, même mythiques, ou surtout fictives, surtout mythiques, racontent sinon la scène primitive, du moins des élaborations secondaires dont le schéma peut être inconsciemment familier41. Comme le remarque Marthe Robert, le roman « donne spontanément ses personnages pour des personnages, ses mots pour du temps réel et ses images pour la substance même des faits42 ». Mais sa spécificité, paradoxalement, est « l'invitation au rêve et à l'évasion ». S'il est vrai que ce paradoxe est présent d'un bout à l'autre de tout écrit romanesque, on peut dire cependant que les parties descriptives mettent plus facilement l'accent sur le besoin de rêve et d'évasion, même si elles visent, comme dans le roman du XIXe siècle, l’ « effet du réel ». Allons plus loin : on peut lire, me semble-t-il, dans la description le refoulé de la narration, la dette, le passif de l'hyperactivité narrative, activité de défense qui ne laisse pas assez de place à la dépense. Peu importe que la description se veuille réaliste ou non : en son point de départ, elle est ce qui s'irréalise le plus, ce qui se raconte le plus difficilement, le fantasme d'appropriation d'objets qui jouent peut-être le rôle d'objets fétiches43. D'où le fait, sans doute, que, dans les descriptions plus qu'ailleurs, se produit une sorte de fétichisation parallèle de l'écriture. Même rédigées d'un seul jet, les descriptions apparaissent toujours plus travaillées, plus modelées, que les narrations. Toute description, fût-elle d'une charogne, est toujours un discours des merveilles : sa visée est contemplative, idéalisante, tant par les contraintes verbales que par la « présentification » quasi impossible. Quand le roman (grec) a commencé à viser la représentation du référent dans sa matérialité, sa spatialité — ce que ne visait pas l'épopée dans ses parties descriptives —, il n'a rien changé à l'essence de l'acte. Il lui a ajouté une contradiction supplémentaire : affirmer comme référentiels des produits purement textuels, alors que la description homérique, assez rare du reste, ne postulait pas la restitution exacte du vécu et du vu. Toute description garde trace de ce caractère fantasmatique et fantasmagorique, quand elle ne l'affirme pas ouvertement. Ce n'est pas le lieu ici d'énumérer ces traces, mais de partir de ces quelques postulats pour relire, de façon à la fois génétique et poétique, un fragment descriptif emprunté à Hérodias. Nous serons en cela fidèle à la poétique même de Flaubert pour qui toute description était, par excellence, un lieu de travail pour l'imagination du lecteur et, par cela même, devait être impossible à représenter et à transposer dans quelque autre forme d'art que ce fût.

Nous prendrons pour exemple, dans Hérodias, la description de la salle du festin, au début du chapitre III. Nous en rappellerons d'abord le texte final :

« Les convives emplissaient la salle du festin.

Elle avait trois nefs, comme une basilique, et que séparaient des colonnes en bois d'algumin, avec des chapiteaux de bronze couverts de sculptures. Deux galeries à claire-voie s'appuyaient dessus ; et une troisième en filigrane d'or se bombait au fond, vis-à-vis d'un cintre énorme, qui s'ouvrait à l'autre bout.

Des candélabres, brûlant sur les tables alignées dans toute la longueur du vaisseau, faisaient des buissons de feux, entre les coupes de terre peinte et les plats de cuivre, les cubes de neige, les monceaux de raisin ; mais ces clartés rouges se perdaient progressivement, à cause de la hauteur du plafond, et des points lumineux brillaient, comme des étoiles, la nuit, à travers des branches. Par l'ouverture de la grande baie, on apercevait des flambeaux sur les terrasses des maisons ; car Antipas fêtait ses amis, son peuple, et tous ceux qui s'étaient présentés.

Des esclaves, alertes comme des chiens et les orteils dans des sandales de feutres, circulaient, en portant des plateaux. »

Nous nous en tenons à cette vue d'ensemble, avant la description de la table proconsulaire et l'insertion des personnages déterminants. Indépendamment des scénarios et brouillons qui lui correspondent, cette description est représentative de la méthode et de la pensée flaubertiennes. Elle fait écho à d'autres descriptions non seulement de festin mais, plus généralement, de rassemblements de foule pour une fête officielle (ici l'on fête l'anniversaire d'Antipas et l'arrivée inopinée du proconsul Vitellius). Mes deux points de comparaison pourront paraître éloignés, mais leur similitude avec ce texte-ci n'en sera que plus convaincante. Ce sera d'une part, dans Madame Bovary, non pas le festin des noces, mais les Comices. D'autre part, publiée peu avant Hérodias, le festin de Nabuchodonosor dans la dernière Tentation, précédé de la description des appartements de Constantin44. Dans ces deux exemples, comme dans le festin qui prélude à la mort de Iaokanann, tandis que s'étagent et se répartissent les puissants et les misérables, que se concentrent les factions et les castes, tandis que s'étalent la splendeur impériale ou les fastes bourgeois et provinciaux en une description très étendue, tout se passe comme si la description servait d'écran, plutôt que d'écrin, à un récit disséminé, apparemment minoré, et pourtant essentiel. Dans la scène des Comices, il s'agit de raconter comment le désir passe de Rodolphe en Emma, récit accompli quand Emma abandonne enfin sa main dans celle de Rodolphe. Dans la scène de Nabuchodonosor, scène rêvée par Antoine, fantasmée, ce qui redouble le fantasmatique de la description, la place au second degré, Antoine, d'abord gavé de pistaches, puis couronné par Constantin, devient enfin Nabuchodonosor, puis, « repu de débordements et d'exterminations », « se met à quatre pattes sur la table, et beugle comme un taureau ». Son désir de pouvoir aboutit, pour ainsi dire, à sa source, l'animalité, avatar malheureux et prophétique de son désir final, « être la matière ». A chaque fois, la pointe aiguë du désir doit percer de longues descriptions. Dans le festin d'Hérodias, une affluence de désirs politiques divergents viennent se jeter, canalisés, particularisés, dans le rapport érotique qui s'établit entre Antipas et Salomé, dans un flux de désir insatisfait. (« Faire croire au lecteur qu'il (Antipas) va décharger», écrit Flaubert en marge d'un scénario), et, par là, « déchargé » sur la tête du très abstinent Iaokanann. A chaque fois, un désir intense est le moteur (funeste) de la narration45.

Dans ces trois épisodes, le désir, objet de la narration, parcourt la description elle-même, y inscrit son parcours. Mais dans l'exemple dont nous traitons ici, le désir circonscrit et enserre encore plus étroitement la description et fait dévier en partie le modèle général : longue description, rapide conclusion narrative. L'étude des brouillons permet de comprendre quelques-unes de ces opérations réductrices. Mais cette réduction ne sera pas simplement négative ; elle favorisera la dissémination de certains éléments descriptifs retranchés, activera les caractères symboliques et laissera finalement à l'imagination un champ plus vaste.

Peut-on tirer argument de ce que la mention même de la description à faire n'existe pas au moment du Plan (f° 708, B.N. N.A.Fr. 23663), qui d'ailleurs tient autant du scénario que du Plan ? Oui, si l'on oppose à cela le fait que la description, initiale du panorama de Machoerous n'a jamais cessé d'être mentionnée comme « à faire » [« Machoerous. Forteresse, ville, paysage. Matin. Le jour se lève. Brouillard. » (f°708)]. Oui, si l'on remarque que dans ce même Plan l'entrée du festin était prévue au chapitre II en même temps que la prophétie de l'Essenien : « Quelqu'un doit mourir aujourd'hui », ce qui signifie que cette entrée en festin n'était pas conçue comme une entrée en scène. Le chapitre III, intitulé « Le Festin » était surtout axé sur la variété des propos, la foule menaçant Vitellius, tandis que Jean risque de s'échapper, la danse de Salomé, l'arrivée de la tête, « soleil levant. Mythe ». Il faut ajouter que les descriptions qui parsèment le récit, comme celle des cavernes qui cachent les armes, ne sont pas annoncées dans le Plan, pas plus que les portraits. Si l'on poussait ces conclusions, on pourrait imaginer tous les éléments descriptifs, sauf la description inaugurale, comme des excursus, à la limite des remplissages. Ce serait bien mal connaître la méthode flaubertienne.

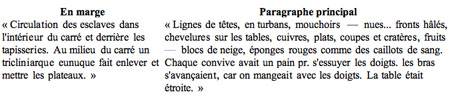

La plupart du temps, les descriptions ont été préparées par des lectures et des notes, souvent antérieures au plan. On pourrait supposer qu'elles sont toutes antérieures au plan, s'il n'y avait hésitation à définir leur statut. On ne sait, à cause du choix, de la présentation, de la mise en pages, si l'on doit appeler notes ou déjà scénarios des folios comme le f° 703 et le f° 700 intitulé « Festin. Service et mets mobilier. » qui mêlent des listes de noms propres, de convives, de propos, de mets et de mobiliers. Le niveau de la documentation est déjà celui de l'élaboration et de l'écriture, ne serait-ce que par le regroupement et l'acte énumératif lui-même, qui restera un procédé dans le texte final. Nous nous arrêterons un instant sur un mobilier qui va occuper bien des pages de brouillons, pour disparaître à peu près totalement du texte final, exemple d'une charpente recouverte par d'autres matériaux qui ne tiendraient pas sans elle :

« Illuminations... des lampes entourées de violettes ; pr le festin du jour natal. Coutume romaine. Lits, avec des incrustations d'ivoire et de métal — rembourrés de matelas. Couverts de housses de Babylone — ou de soie. Les moins riches couverts de peaux d'antilope — pavés de couleur — abaques, chargés de vaisselle.

cure-dents en lentisques.

Tables en bois de citron où il y a dans le bois comme les formes de cheveux. Les plus riches couvertes de pourpre. Des Magdaleons (?) pr. s'essuyer les doigts » (f° 700).

Suit une liste de mets et de propos. Ajoutons, dans des notes barrées, un choix de bois précieux, coché dans la marge d'un signe de croix, ce qui devrait nous laisser croire à leur utilité :

« Sycomores comme bois de construction. Chênes de la Batanée, de Baran (Moab). Cyprès — cèdre — sittim (?) dont était fait le tabernacle = une espèce d'acacia.

Pastèques.

[grands bois de palmiers à Jericho] (?)

pistaches d'Alep » (f° 744 v°).