Écrire en deux langues, telle fut l’expérience improbable menée dans les années 1930 à Madagascar par le poète Jean-Joseph Rabearivelo. En quoi cette tentative poétique audacieuse peut-elle intéresser une réflexion sur la poésie des Suds et des Orients ? Parce qu’elle propose sans doute des pistes pour approcher la poésie d’aujourd’hui, une poésie qui s’écrit et s’écrira de plus en plus entre et en plusieurs langues.

Un poète doublement amoureux

L’Histoire s’est montrée abrupte avec le poète. Né dans la période la plus âpre du colonialisme français sur la Grande Île, J.-J. Rabearivelo (1901-1937) en vécut les traumatismes, et au premier chef la déchéance de sa famille maternelle, qui appartenait à la grande noblesse merina1. On se rappelle quelle fut à Madagascar la brutalité de la politique coloniale française, et avec quel mépris elle considérait la formation intellectuelle de ses « sujets ». Envoyé à l’école coloniale, le jeune Rabearivelo dut apprendre la langue française et passer sous silence la richesse de sa propre culture malgache. Il subit l’humiliation de sa situation de colonisé et la médiocrité de la sous-culture coloniale aimablement dispensée aux indigènes. Plus tard, il acceptera de mettre son talent au service de l’administration coloniale, de collaborer à des revues, de devenir un personnage public du milieu cultivé d’Antananarivo. Son désir d’intégrer le milieu colonial et d’y être reconnu est évident, mais il se solda par un échec. Dans ses dernières années, accablé par les difficultés financières et les refus de l’administration, il ne pouvait se retenir d’une rancune acerbe contre le pays qui lui avait fait miroiter tant de promesses sans les tenir. Adoptant la posture de l’artiste maudit par révérence envers son maître Baudelaire et dans une tentative désespérée pour transcender sa souffrance, Rabearivelo se prit à son propre piège et finit par mettre fin à ses jours au mois de juin 1937. Il avait trente-six ans.

Dans ces conditions, quelle œuvre produire ? Passionnément amoureux de la langue française, le poète se revendiqua très tôt fils adoptif des lettres européennes, particulièrement de la poésie française du xixe siècle et du début du xxe siècle, dont il se fit critique régulier, traducteur assidu et continuateur exotique. Mais il n’en fut pas moins grand connaisseur et praticien de sa langue maternelle. Né à l’époque où la littérature malgache écrite expérimentait son autonomie face aux chemins tracés par les missionnaires protestants puis catholiques, il nourrit sa pratique de tous les héritages : textes de cantiques traduits de l’anglais puis écrits en malgache dès le milieu du xixe siècle, composés par les missionnaires puis par les écrivains malgaches eux-mêmes, premières poésies profanes de la fin du xixe siècle, qui glissent peu à peu vers une inspiration nationaliste dans les premières années du xxe siècle… J.-J. Rabearivelo est l’enfant prodigue d’une littérature en mouvement. Il apportera une contribution déterminante à cette littérature malgachophone naissante par sa participation au mouvement littéraire Mitady ny Very, qui cherche à revenir à « ce qui était perdu », en matière poétique : la grâce d’une poésie autochtone, sans rimes, gorgée d’images et de musique. Publiant très tôt en langue française, « cette langue qui parle à l’âme/ tandis que la nôtre murmure au cœur », il n’en cessa pas pour autant d’écrire en langue malgache malgré les contraintes éditoriales, économiques, politiques, qui pesaient sur lui. Si en langue française il chantait son pays, sans éviter toujours le piège de l’exotisme, imitant les plumes les plus célèbres, les élans baudelairiens ou mallarméens vers l’Ailleurs et l’Azur, en langue malgache il méditait sur la mort, esquissant une poésie de la nostalgie et de l’amertume qui s’inscrit dans un questionnement plus large, et partagé par ses pairs, sur la littérature de son pays.

L’analyse de ses écrits théoriques et de l’ensemble du corpus poétique montre cependant que J.-J. Rabearivelo cherchait peut-être moins à privilégier l’écriture dans l’une ou l’autre langue qu’à tenter de les rapprocher au plus près pour pouvoir les frotter ensemble et tenter d’en faire jaillir une étincelle… Son rêve avoué fut, très tôt, de « pouvoir fiancer/ l’esprit de [s]es aïeux à [s]a langue adoptive » (« XXXIV », dans Volumes, 1928). La traduction lui fut toujours une perspective stimulante. Traducteur du français au malgache et vice-versa, Rabearivelo fut aussi un théoricien de la traduction, proposant à la réflexion de ses contemporains le concept de transcription, emprunté à la musique, qui rend davantage selon lui l’effort de restitution du rythme et de la grâce poétiques. Mais Rabearivelo tenta davantage qu’une poétique de la traduction. Il s’aventura, comme quelques rares autres, dans l’exercice le plus périlleux du bilinguisme d’écriture, celui de l’autotraduction. Expérimentant d’abord cette technique dans quelques poèmes épars, il la systématisera ensuite dans une entreprise inouïe, dont l’audace n’a pas encore été bien mesurée à l’heure actuelle, celle de l’écriture conjointe en deux langues. Ce sera l’aventure poétique de Presque-Songes et Traduit de la nuit, deux recueils jumeaux entièrement écrits en deux langues, en français et en malgache.

Comment écrire en deux langues ?

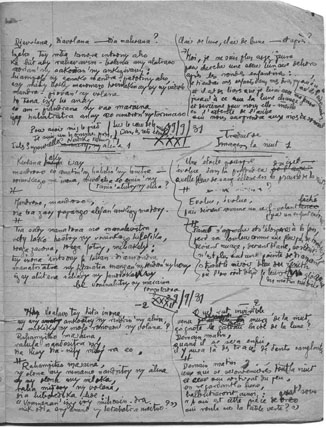

Pour analyser l’écriture bilingue quasi-simultanée à l’œuvre dans cet ensemble poétique, pour pouvoir sentir et mesurer son mouvement interne, il est nécessaire de comprendre le processus de fabrication du texte, de revenir au moment de sa genèse. Par chance, Jean-Joseph Rabearivelo était grand collectionneur de papiers, et très attaché à conserver les traces de ses écrits. Sa famille a respecté ses volontés, en tenant jusqu’à aujourd’hui à la disposition des chercheurs l’ensemble des pièces en sa propriété. Il existe donc un vrai dossier génétique des recueils Presque-Songes et Traduit de la nuit. Nous avons eu accès notamment au cahier de brouillon sur lequel Rabearivelo a consigné l’ensemble du texte, ainsi qu’à une version tapuscrite de Presque-Songes et aux éditions originales de chacun des recueils.

L’analyse méticuleuse du manuscrit nous permet d’entrer un instant dans l’atelier du poète. Le texte a été composé en quatre temps : une campagne d’écriture, une campagne de relecture modifiante à l’encre noire, puis une deuxième effectuée au moyen de deux crayons, rouge et bleu, et une dernière campagne de relecture modifiante opérée sur un nouveau support (tapuscrit de Presque-Songes, nouveau manuscrit de Traduit de la nuit). L’analyse de ces quatre campagnes, de ces quatre étapes de l’élaboration poétique, montre une œuvre en travail constant pendant les deux années qui séparent le premier jet de la publication finale. Dans le détail du texte, le traitement des données génétiques permet de mettre au jour, par l’analyse des corrections internes, une tension vers davantage de précision lexicale ou syntaxique. Mais il ouvre surtout sur la grande énigme des deux recueils, qui réside dans un va-et-vient constant d’une version vers l’autre, d’une langue vers l’autre.

Ce mouvement créateur tout à fait singulier, Rabearivelo a d’ailleurs tenté de l’occulter dans son discours public sur ces deux ensembles poétiques. Tenant coûte que coûte à se faire adouber comme poète français par le petit monde littéraire de Tananarive et ses quelques lecteurs métropolitains, mais luttant avec la même énergie pour la liberté de son écriture et la singularité de son inspiration, il affirma avoir traduit ses poèmes du malgache, pour ensuite avouer à quelques amis une inspiration originelle en français. Que croire ? Le manuscrit, sans doute, où il apparaît explicitement que le poète a composé son œuvre dans un mouvement incessant entre ses deux langues d’écriture. C’est ce dialogue des langues qu’il nous fallait étudier plus précisément.

C’est pourquoi nous avons constitué un dossier génétique des deux recueils (Riffard, 2006 : 72-358) comprenant :

– une transcription diplomatique, c’est-à-dire une mise en forme respectueuse au plus près de la disposition du texte manuscrit (p. 64-65) ;

– l’établissement du texte des deux recueils, à partir des éditions de référence que constituent pour nous les éditions originales ;

– un ensemble de notes (figure 3, p. 66-67) sur le texte des poèmes, dont nous espérons qu’il sera porteur de nouvelles hypothèses de recherches. Nous choisissons d’en donner ici un extrait, qui concerne le premier poème du recueil Traduit de la nuit.

La création bilingue peut choisir de respecter chacun des deux systèmes linguistiques ou au contraire de créer entre eux des interférences. Rabearivelo a exploré l’une et l’autre de ces démarches. Attentif à la spécificité de chacune des langues, il ne cherche pas à en déconstruire systématiquement l’ordonnancement interne mais reste fidèle à leur manière propre de traduire le monde en mots. Ainsi, nous observons entre les deux versions des divergences lexicales et syntaxiques, mais aussi des décalages dans la musicalité ou les références culturelles. Si la version française porte en elle la marque d’un univers littéraire européen, la version malgache est chargée de références à un monde naturel et à des traditions culturelles malgaches.

Cependant, le dialogue des langues et des univers qu’elles portent en elles induit nécessairement des transformations réciproques, potentiellement riches de renouvellements poétiques. Dans Presque-Songes et Traduit de la nuit, la dynamique créatrice du bilinguisme d’écriture est très perceptible. Pour traduire des réalités occidentales, Rabearivelo bouscule le lexique malgache et l’enrichit de néologismes, tout comme il pousse ponctuellement la syntaxe française vers plus de souplesse en la provoquant dans ses habitudes. Travaillant attentivement la musicalité de ses vers, Rabearivelo puise dans les ressources des deux langues pour obtenir un effet musical concordant, pour chercher l’unisson des mélodies. Et dans la concomitance des deux versions s’éclairent aussi les images portées par les mots du poème. La version française trouve sa profondeur d’évocation dans ce dialogue avec les mots malgaches qui l’enrichissent de leurs connotations spécifiques. Les deux univers s’explorent l’un l’autre et, en intégrant un tant soit peu l’espace de l’autre, se transforment à leur tour.

Le dialogue avec l’œuvre postérieure d’Abdelkébir Khatibi nous suggérerait presque une esquisse de poétique de la « bilangue » chez Rabearivelo. Écrivain marocain de langue française, Khatibi expérimente dans la douleur le déchirement entre ses deux langues : la langue maternelle, l’arabe, et la langue aimée, le français. C’est dans le gouffre qui les sépare – « la bi-langue ? ma chance, mon gouffre individuel et ma belle énergie d’amnésie » (Khatibi, 1992 : 11) – qu’il situe la « bi-langue ». Il écrit :

Là s’inscrit l’entre-deux langues, la bi-langue. J’ai suggéré que la bi-langue est une double scription, une transcription, scène du simulacre, du palimpseste et de la rature. Dans la scène de la bi-langue, le simulacre ne renvoie pas intégralement à la langue dite maternelle, il ne réduit pas la langue étrangère. Le simulacre : l’autre et du modèle et de la copie, l’autre du natal et de l’étranger. (Khatibi, 1982)

Nous noterons que Khatibi propose comme équivalent à la « bi-langue » l’expression d’« entre-deux-langues ». Il utilise aussi, tout comme Rabearivelo, le terme de « transcription ». Mais l’audace, la folie de Rabearivelo fut de tenter cette transformation du langage en deux paroles conjointes, en deux poèmes parallèles. Contrairement à Khatibi qui fonde son travail poétique sur l’expérience première de la séparation, ne cessant pas ensuite de l’explorer pour la ressaisir d’une manière positive, Rabearivelo, lui, creuse la séparation jusqu’à atteindre ses limites, jusqu’au désespoir absolu. Si cette quête de la « bilangue » sublima sa création, elle mina sa vie et se résolut dans le silence de la mort. Ainsi, dans un poème écrit en avril 1937, il écrivait (Nonn, 1998 : 68) :

[…]

Double néant Qui donc chantait

survivant aux cités le buste

Mais jusqu’à cet oiseau perdu

se lamentant au sein des nuits

Bréhaignes que je viens de suivre

Laissera-t-il le jour éclos

sur ses épaules un peu plus que

le message du pur silence

--

Figure 1. – Manuscrit du poème 1 de Traduit de la nuit (fonds : famille du poète)

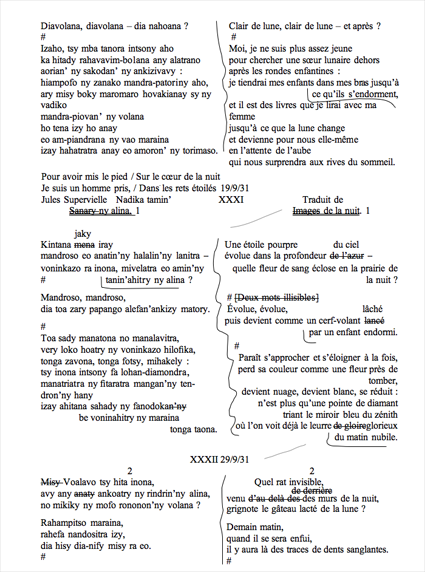

Figure 2.– transcription diplomatique de la page

Manuscrit

La formule de Supervielle placée en exergue semble avoir été inscrite après le titre, puisqu’elle prend place dans l’interstice.

La disposition du poème est fonction de la version malgache, qui donne son dessin au trait central. La version française vient se caler dans l’espace disponible.

La version malgache de ce poème est souvent plus concrète, et plus imagée, que son pendant français. Au vers 10 par exemple, la version malgache oppose au « zénith » le « toit du ciel », au vers 11 au « matin nubile » le « matin à peine né ». Elle influence parfois la version française dans le sens de la simplicité du lexique. Ainsi, « l’azur » devient « le ciel » à la relecture au vers 2.

Titre

On devine, raturée, la première proposition de Rabearivelo : « Sarisary, ny alina » (« Images, la nuit »), remplacée par « Nadika tamin’ny alina » (« Traduit de la nuit »).

Vers 1 : « Kintana jaky iray » (« Une étoile pourpre »)

À l’observation du manuscrit, on peut supposer un va-et-vient dans l’écriture, Rabearivelo inscrivant d’abord en malgache « Kintana mena iray » (traduit littéralement : « une étoile rouge »), écrivant ensuite en français « Une étoile pourpre », et dans un troisième temps modifiant en conséquence l’adjectif dans la version malgache, « jaky » venant remplacer « mena » : « kintana jaky iray ». En effet, l’adjectif « jaky » désigne en malgache la couleur pourpre, spécialement dans le domaine des étoffes. On précisera que cette couleur est en principe traditionnellement associée à l’aristocratie, dans la région merina des hauts plateaux qui est celle de Rabearivelo.

Vers 2 : « mandroso eo anatin’ny halalin’ny lanitra » (« évolue dans la profondeur du ciel »)

Dans la version française, le complément du nom « de l’azur » est rayé et remplacé par « du ciel », qui correspond très précisément au mot malgache « lanitra ». L’influence de la version malgache sur le texte français semble délivrer Rabearivelo des influences mallarméennes (« Brise Marine, Le Cygne », ou le dernier vers de « L’azur » : « Je suis hanté. L’Azur ! L’Azur ! L’Azur ! L’Azur ! ») et le ramener vers un lexique plus concret.

Vers 3 : « voninkazo ra inona, mivelatra eo amin’ny tanin’ahitry ny alina ? » (« Quelle fleur de sang éclose en la prairie de la nuit ? »)

Le sens de « mivelatra » est légèrement différent de « éclose », il a plutôt le sens de « qui s’épanouit, qui est déployé ».

Vers 5 : « dia toa papango alefan’ankizy matory » (« puis devient comme un cerf-volant lâché par un enfant endormi »)

Le participe passé « alefa » signifie à la fois « lâché » et « lancé », comme le rapporte le dictionnaire d’Abinac et Malzac : « ce qu’on lâche, qu’on met en liberté, qu’on affranchit, qu’on envoie, qu’on tire, qu’on lance. » Rabearivelo a peut-être été influencé par ce dernier sens du mot en malgache quand il écrit « un cerf-volant lancé par un enfant endormi ». Mais il reprend ensuite son texte et inscrit « lâché », plus conforme au sens général du vers.

Vers 10 :« manatriatra ny fitaratra mangan’ny tendron’ny hany » (« striant le miroir bleu du zénith »)

Rabearivelo introduit une légère distorsion de sens entre les deux versions puisque « manatriatra » vient de « triatra » et signifie davantage « déchiré, fendu » que « striant » tel que proposé dans la version française.

À la fin du vers, Rabearivelo introduit en malgache une image avec « tendron’ny hany » (« la cime de l’azur »), qui en français n’est pas aussi concrète avec le mot « zénith », dicté vraisemblablement à Rabearivelo par ses lectures. À propos du mot « hany », qui signifie littéralement « le seul, l’unique » et qui dans l’univers lexical de Rabearivelo a le sens de « azur », on se reportera au commentaire du cinquième poème de Presque-Songes, « Ton Œuvre », au vers 13 : « ny fahagagana isan’andron’ny ranomasina sy ny hany/ le miracle quotidien de la mer et de l’azur ».

Vers 11 : « be voninhahitry ny maraina tonga taona » / « glorieux du matin nubile ».

« Voninahitra » signifie littéralement en malgache : « fleur-des-herbes », et a le sens figuré de « grade, honneur, dignité » [Malz.], d’où la traduction française par « glorieux ». « Tonga taona » peut être traduit par « nubile », mais il signifie littéralement « arrivé à l’âge adulte », donc prêt à être marié.

Ce vers faisait dans une première version corps avec le précédent « izay ahitana sahady ny fanodoka/ où l’on voit déjà le leurre », puis il en est détaché lors de la première campagne de relecture par un crochet ([), uniquement dans la version française.

En quoi ces perspectives proposées et expérimentées à l’aube du xxe siècle par Jean-Joseph Rabearivelo sont-elles fécondes, pour la littérature malgache, pour la poésie africaine, et pour la poésie contemporaine en général ?

« Il y aura un jour un jeune poète »… Dans sa lettre d’adieu à Jacques Rabemananjara, écrite au seuil de la mort, Rabearivelo lui confiait la mission de poursuivre l’aventure poétique par lui entreprise : « Je te passe le flambeau. Tiens-le bien haut ! » Il n’est pas lieu d’évoquer ou d’évaluer ici les choix poétiques et éditoriaux qui furent ceux de J. Rabemananjara dans la suite de son parcours littéraire ; nous nous bornerons à dire que le flambeau fut transmis, de poète en poète et de génération en génération, jusqu’à aujourd’hui. Flavien Ranaivo reprendra pour sa part la tradition de traduction des hain-teny dans L’Ombre et le Vent (1947), Mes Chansons de toujours (1955), Le Retour au bercail (1962)…

Pour les écrivains malgaches contemporains, Rabearivelo fait figure d’ancêtre ! – avec toute la révérence associée à ce terme dans la culture malgache. Nous avons pu recueillir lors d’entretiens avec les poètes Elie Rajaonarison ou Jean-Luc Raharimanana l’affirmation renouvelée qu’ils plaçaient leur itinéraire de création dans le chemin tracé par Rabearivelo, qu’ils se considéraient comme ses héritiers en écriture. Quel est donc cet héritage légué par Rabearivelo aux poètes malgaches actuels ? Dans un article récent, Raharimanana rappelle l’une de ses facettes : le retour aux formes traditionnelles de la poésie et notamment aux hain-teny merina, que Rabearivelo traduisit avec assiduité en français et qui inspirèrent quelques-uns des poèmes de Traduit de la nuit et Presque-Songes. Raharimanana écrit, dans Notre Librairie (n° 159, 2005 : 115) :

L’œuvre missionnaire […] a fait en sorte de créer une littérature de soumission et d’acculturation. Les hainteny merina, souvent de subtils poèmes érotiques, disparurent petit à petit, il fallut attendre Jean Paulhan plus d’un demi-siècle plus tard pour les remettre à l’honneur. Il fallut attendre Rabearivelo pour revenir à ces formes qui nous ressemblaient. Le mouvement Mitady ny very participa à cette renaissance. Mais en lisant cette littérature, je comprenais une chose : si le malagasy a pu retrouver un peu de son honneur, c’est uniquement en merina. L’aventure initiée par Rabearivelo et les poètes du Mitady ny very ne peut pas être considérée comme achevée : c’est un exemple qui nous encourage à poursuivre la route.

Parmi ces poètes malgaches qui ont « poursuivi la route » tracée par J.-J. Rabearivelo, Raharimanana cite plusieurs auteurs fameux de la génération suivante : Randja Zanamihoatra, Andry Andraina, Dox… Il sait qu’il appartient maintenant à sa propre génération de prolonger le chemin tracé ; ainsi écrit-il :

[…] Il faut d’autres poètes pour explorer toutes les facettes du malgache, à savoir ses autres variantes. Il m’a fallu prendre de la distance pour […] revenir à l’écriture en malagasy. Réapprendre ma langue et écrire sans renier aucun mot, aucune variante. Comprendre que la langue n’évolue que par ses poètes. (Raharimanana, 2005 : 115)

Raharimanana insiste dans cette clausule sur un élément de la poésie de Rabearivelo qui nous paraît essentiel, à savoir l’exploration de la langue, l’exploration des langues.

Une poétesse contemporaine de la Grande Île, Esther Nirina, a tenté elle aussi, comme Rabearivelo, le travail improbable de cohabitation des langues sur un même support, dans un recueil intitulé Mivolana antsoratra/ Le dire par écrit/ Dire par écrit (2004). Elle y propose un ensemble de poèmes écrits en malgache, doublés sur la même page de leur traduction en français par la traductrice Bao Ralambomanana, et d’une deuxième traduction par la poétesse elle-même. Liliane Ramarosoa commente ainsi ce « concept audacieux » :

Aux lisières de cette double superposition de textes, se dessine en effet une frange lumineuse de poèmes en miroir dont le reflet de l’un n’est jamais tout à fait « pareil au même ». C’est là que réside le mystère sans cesse renouvelé de « l’entre-deux langues ». (Nirina, 2004 : 91)

On retrouve bien, en effet, l’écho de la poésie de Rabearivelo dans les poèmes d’Esther Nirina ; et nous savons pour avoir évoqué ce sujet avec elle avant son décès en 2005 que la poétesse se sentait très proche de la démarche bilingue de Presque-Songes et Traduit de la nuit.

Parallèlement, dans le monde arabe de ce début de siècle, d’autres artistes, d’autres poètes tentaient eux aussi le renouvellement des formes, et la libération de « l’âme arabe », comme Rabearivelo voulait retrouver « l’âme malgache ». Nous pensons par exemple au poète tunisien Abu al-Qasim al-Chabbi, qui passe pour être le « Rimbaud de l’Afrique du nord » autant que Rabearivelo fut le « Baudelaire malgache ». Né à Tunis en 1909 et décédé en 1934 à l’âge de vingt-cinq ans, Al Chabbi avait connu un début de carrière fulgurant avec une conférence sur « l’imaginaire poétique chez les Arabes » qui l’avait posé d’emblée en chef d’école, selon René R. Khawam (2000 : 362) :

Rebelle à la routine, appelant lui aussi au renouveau du verbe et des mœurs, il fut comme tant d’autres persécuté par son milieu. Angoissé comme tout poète digne de ce nom, il a du mal à trancher entre espoir et désespérance ; ambivalence servie ici par un discours inventif aux images brisées en mille éclats, aux rythmes imprévus.

Destin tragique du poète fauché dans le mouvement ardent de sa jeunesse et qui pourtant devait marquer tout le siècle de son empreinte novatrice, comme à Madagascar Rabearivelo. Slimane Zeghidour distingue quelques-unes des perspectives tracées par le poète tunisien (Zeghidour, 1982 : 130) :

Pour Al Chabbi, c’est clair, l’âme arabe est à l’origine des qualités et des faiblesses de la poésie arabe, ce qui est évident, mais il critique cette âme, nomade à l’origine, et qui, devenue sédentaire, finit par devenir rhétorique, artifice à l’ombre des palais. Changer, élever la qualité de la poésie arabe passe par une transformation de l’âme arabe. Or, vivant dans des pays colonisés, au milieu des masses analphabètes, le poète est à l’image d’un Prométhée qui serait aussi Atlas portant le fardeau de son épaule sur ses épaules.

Rabearivelo, lui, utilisera l’image du géant Antée, qui retrouvait des forces chaque fois qu’il reposait le pied sur le sol ; ses analyses de la poésie malgache rejoignaient en bien des points celles du jeune poète arabe, et celles du mouvement Apollo dont il était proche, qui se créait simultanément en septembre 1932 en égypte. Le manifeste de ce mouvement littéraire présente d’étonnantes similitudes avec le travail mené la même année par Rabearivelo et ses amis dans le cadre du mouvement Mitady ny very. Dans le premier numéro de la revue égyptienne, les poètes membres d’Apollo exprimaient leur désir de « réunifier tous les courants et d’engager une réflexion profonde autour de la tradition arabe, de la vie et de la poésie » (Zeghidour, 1982 : 127). Leur objectif était de susciter une renaissance de la poésie arabe en libérant la poésie et la société. Slimane Zeghidour commente (Zeghidour, 1982 : 130) :

Un des apports de l’école Apollo fut qu’elle élargit l’ouverture vers les cultures occidentales et la systématisation des traductions de ses poésies. Ces traductions ont joué un rôle plus important à première vue qu’il n’y paraît.

Importance de la traduction, ouverture à l’Occident : telle est également la démarche de Rabearivelo telle qu’exprimée dans son manifeste du 24 février 1932.

Et ailleurs en Afrique, quel écho des expériences poétiques tentées par Rabearivelo ? Si l’on se penche sur les contraintes éditoriales qui pèsent actuellement sur les écrivains africains, on admettra que les choses n’ont pas beaucoup changé depuis l’époque de Rabearivelo. Le choix de la langue d’écriture reste encore et toujours un élément déterminant dans l’itinéraire d’un auteur ; écrire dans une langue étrangère comme le français ou l’anglais demeure bien souvent un gage de reconnaissance et de diffusion de l’œuvre. Ainsi de Mazisi Kunene, davantage connu pour ses auto-traductions en anglais que pour ses poèmes eux-mêmes. Ainsi également du poète ougandais Okot P’Nitek, « sauvé par la langue de l’autre » (Adejunmobi, 1998 : 289). Les perspectives proposées par Rabearivelo pour faire vivre les langues africaines par la traduction sont d’une grande actualité. Glissant l’affirme dans Poétique de la relation, « Il est donné, dans toutes les langues, de bâtir la Tour » (Glissant, 1990 : 123). Peut-être pourra-t-on saluer dans quelques années une poésie africaine d’autant plus vivante qu’elle sera davantage traduite ?

1 . Région de hauts plateaux au centre de l’île.