Sommaire

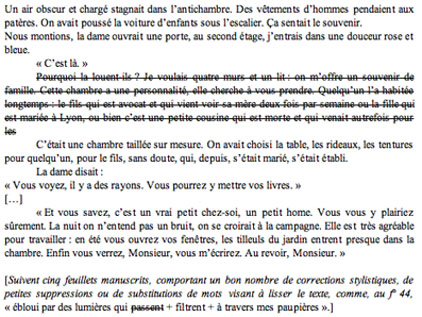

Jean‑Paul Sartre, Melancholia, roman, f° 54, Bibliothèque nationale de France, NAF 179001

Pour se rendre au Cabinet des Manuscrits, on traverse le paisible jardin latéral de la Bibliothèque nationale, rue Vivienne, où la statue de Sartre, seule de son espèce, marche vers l’avenir. Elle a perdu une moitié de la monture de ses lunettes. Malveillance ? Outrage irréparé du temps ? Aussi, a‑t‑on idée de mettre des lunettes à une statue de bronze ! Et ne se souvenait‑on pas, dans l’administration, qu’un personnage de La Nausée, Impétraz, statufié dans le jardin de la Bibliothèque municipale de Bouville, est l’objet des sarcasmes de Roquentin ? Une statue est toujours un peu « sorcière », et puis elle offre la figuration tangible de ce que Sartre a en horreur : l’homme pétrifié2. Sa statue à lui, œuvre de Roseline Granet, a été mise ici à l’abri des déprédations qu’aurait risquées dans une rue passante ce symbole de la révolte dans les lettres3. L’homme avait écrit, puis rayé, dans Melancholia : « Je suis furieux : je sais bien qu’il y a toujours eu des statues dans les villes. Elles étaient toutes ensorcelées, les petites places romaines, sous le soleil ; mais quels beaux magiciens de pierre, jeunes, tout nus et qui posaient la main sur l’encolure d’un cheval ou la crinière d’un lion. J’en ai marre, des sortilèges bourgeois de Bouville, de cette sordide magie blanche, la magie des prêtres et des veufs ; j’en ai marre de cet Inspecteur sans yeux :

« Vous, Ducoton, préfet, Impétraz, inspecteur d’Académie, Bourgadié, ingénieur des Ponts et Chaussées, sorti premier de Polytechnique, brillants sujets, élite intellectuelle, puissants par vos vertus, le respect des gens en place et des idées reçues, l’épargne, les bonnes manières ; et vous autres, génies de moindre importance, dont on lit le nom sur les plaques, au coin des rues, Tiercelet, Popelin, Canivot, Gastral, sénateurs, députés, philanthropes, conseillers municipaux, médecins, économistes, armateurs, vous tous enfin, jeteurs de sort qui régnez sur Bouville, en vain vous acharnez‑vous sur moi, je ne crains pas vos maléfices : mon mépris est suffisant pour les anéantir ; je crache sur les vertus bourgeoises et je vous emmerde4. »

Mais croit‑on que l’écrivain de Melancholia aurait eu droit à sa statue dans les jardins de la BnF s’il n’avait pas publié à la N.R.F. La Nausée, un texte irréductible certes, dont la phrase clé, par rapport à la société, est ce cri du cœur de Roquentin : « Je ne veux pas qu’on m’intègre » ? Son auteur, qui n’était pas un chef, ni tout autre genre de con, a quand même prononcé, dix ans plus tard, en 1946, devant un parterre d’intellectuels réunis pour la création de l’Unesco, une conférence fameuse, « La Responsabilité de l’écrivain ». Sartre a revendiqué cette responsabilité pour lui et pour ses confrères, il a fondé sur elle sa théorie de l’engagement. On va tenter ici de montrer que le passage de Melancholia à La Nausée — avec les sacrifices que fait Sartre non seulement à la bienséance mais à une certaineesthétique que, pour aller vite, on qualifiera d’écriture nrf – a constitué le premier pas de l’écrivain irrécupérable vers l’écrivain responsable. La raison en est simple, mais vaut d’être formulée : sans la mise en conformité de son manuscrit, celui‑ci n’aurait pas été édité, du moins pas par les Éditions de la NRF, et la carrière de Sartre dans les lettres aurait forcément pris un tour très différent. En retravaillant son manuscrit, Sartre s’est soumis, de bonne grâce certes, et dans les limites d’une autocensure acceptable, à un pouvoir qu’il contestait par ailleurs, n’étant un disciple ni de Gide, ni de Malraux, et moins encore de Rivière, Schlumberger et Ghéon, les créateurs de La Nouvelle Revue française. En somme, avec La Nausée d’abord, puis avec Le Mur et les articles qu’il écrit parallèlement pour la revue, Sartre a fait de « l’entrisme » à La NRF, comme les trotskistes en faisaient à la CGT, voire au PCF, en comptant bien y prendre le pouvoir5. Il l’a fait en polissant son style, en atténuant certaines brutalités de son texte, en changeant ou en supprimant quelques éléments narratifs, en modifiant une certaine tonalité. Se trahit‑il par là ? C’est ce que nous allons essayer de voir, par un retour au manuscrit.

De toutes les Nouvelles Acquisitions françaises, comme la BnF qualifie (et cote) les manuscrits entrés dans ses collections depuis 1863, celle de Melancholia est devenue objet patrimonial par excellence. Ce manuscrit a déjà beaucoup voyagé, afin d’être exposé dans de grandes manifestations de la culture française. Pour trois raisons : la célébrité de l’œuvre comme classique du xxe siècle, sa beauté manuscripturale qui tient à la régularité de son écriture, à la variété de ses encres et à l’unité de format de ses papiers, enfin à l’incontestable réussite de sa reliure par Monique Mathieu, bel objet de cuir noir et gris, avec une simili fermeture éclair déchirée qui divise en biais la couverture, laquelle porte au dos le titre consacré par l’histoire, La Nausée. Aborder le manuscrit sous cette reliure de prestige et de haut goût français, ne se fait pas sans que l’on ressente au cœur un petit pincement sacramentel. Et cela d’autant plus qu’on a été mêlé à son acquisition, et qu’on a travaillé à son édition dans la Pléiade. Pris d’un léger vertige patrimonial, on se demande si on n’est pas le dernier qui sera admis à manipuler ce précieux objet, fragile sous ses protections de cuir et de toile, les chercheurs moins favorisés pouvant le consulter en microfilm6. Une lettre de Sartre, datée du 13 mai 1973, à un industriel qui fut le dernier propriétaire du manuscrit, jointe à celui‑ci à la fin du volume relié, fait état du projet de Pléiade pour demander que Michel Rybalka et moi‑même soyons autorisés à relever les passages supprimés. Nous voilà donc associés, comme pour l’éternité, à une œuvre qui, lue dans l’adolescence en Livre de Poche, a provoqué un tel ébranlement qu’elle a en quelque sorte reconfiguré notre psyché par la découverte quasi personnelle de la Contingence7. Saisissement donc, renouvelé et différent, devant ce manuscrit, dans la lumière blonde du Cabinet des Manuscrits, un beau jour de l’été 2000. On ne l’avait vu qu’une fois, brièvement, en 1979, au moment de son acquisition, qui lança la constitution du fonds Sartre de la BnF, aujourd’hui riche de vingt‑cinq mille feuilles8. C’est Michel Rybalka qui établit le texte et les variantes pour la Pléiade, d’après le manuscrit et la dactylographie d’origine dont nous avions in extremis pu disposer9. Quand il fut acquis, il manquait au manuscrit les neuf premiers feuillets, qui furent donnés plus tard par le fils d’une dactylographe qui les avait conservés pour quelque raison. Ne disposant plus de la dactylographie sur laquelle nous avions travaillé en 1979, je me suis résolu à relire entièrement l’œuvre première de Sartre sur le manuscrit, et à refaire ainsi, pour mon compte, l’expérience génétique. Il faut dire d’emblée que la « mise entre parenthèses » de la connaissance du texte final – pour ne pas employer le mot bien trop philosophique d’épochè – se révèle un exercice d’acrobatie mentale extrêmement hasardeux. Tantôt le texte « prend », et la lecture avance alors comme elle doit le faire, par cette sorte d’abstraction spontanée du signe graphique qui permet d’épouser le rythme de la phrase et laisse sourdre le sens, tantôt – et c’est le plus souvent – l’attention se focalise sur la graphie elle‑même, la disposition des mots sur le feuillet, leur tracé. Il suffit que l’écriture de Sartre, en général claire et lisible, offre quelque résistance à la lecture d’un mot ou disparaisse sous une biffure pour qu’aussitôt l’attention change d’objet, se fasse réflexive et scrutatrice. La lecture littéraire – c’est‑à‑dire esthétique – d’un texte manuscrit connu d’abord dans sa version imprimée entraîne une constante mobilité de l’attention de la graphie au signe, du signifiant au signifié. Le plaisir est d’un autre ordre que celui de la lecture : il oscille entre la reconnaissance du texte dans le manuscrit et la découverte du travail dans le style. Pour lire Melancholia dans la perspective d’une aventure de lecture, il aurait fallu opérer par amnésie partielle (vider le disque dur de ma mémoire du texte de La Nausée) et lire le texte original, celui dont prirent connaissance ses premiers lecteurs professionnels chez l’éditeur, sur la dactylographie. Le premier obstacle a été contingent : indisponibilité provisoire de la dactylographie. Le deuxième relève de la facticité : le tendre stock de la mémoire n’a rien à voir avec un disque dur. Impossible donc d’oublier La Nausée. Personne n’a jamais prétendu que l’exercice de lecture génétique fût aisé. Le plaisir ambigu de cette lecture est de balancer entre l’eurêka du déchiffrement réussi et la frustration de ne pas retrouver, ou de ne retrouver que par intermittence, le mouvement jubilatoire du texte. Ce mouvement, au manuscrit, est décomposé, comme l’est le déroulement d’un film lorsqu’on le regarde photogramme par photogramme. Il faut ensuite que l’esprit réanime le texte de son mouvement propre, ce qui implique son passage à une forme d’oralité qui est celui de la lecture que l’on peut dire primaire, comme on parle de « sensation primaire ». Ma lecture de Melancholia va donc être ici ultra‑réflexive, érudite dans un premier moment (celui de la description des informations génétiques fournies par le manuscrit), cultivée dans le second moment, celui de la comparaison de l’esthétique de Melancholia avec les principes et les réalités de l’esthétique dite « populiste », et la comparaison de Melancholia avec La Nausée, pour en tirer quelques conclusions.

Ce qui est connu de la genèse du « factum sur la Contingence », la Pléiade en donne l’essentiel, qu’on va résumer ici à grands traits10. Les lettres de Sartre écrites à Simone de Beauvoir pendant le séjour de septembre 1933 à juin 1934 à Berlin sont perdues. S’il y tenait sa compagne au courant de la progression de son roman, comme il le fit durant la drôle de guerre pour L’Âge de raison, ce journal de Melancholia nous manque. Nous n’avons pas non plus de pages de brouillon, de feuillets retirés du manuscrit définitif, ces « chutes » qui, par les vertus de la méthode déjà appliquée pour une bonne part à l’écriture de Melancholia, constituent le dossier génétique des Mots11. Le récit de genèse se trouve dans La Force de l’âge, où Simone de Beauvoir nous apprend que Sartre a commencé à écrire son « factum » au Havre, à la rentrée de 1932, et qu’il « ressemblait encore beaucoup à La Légende de la vérité ; c’était une longue et abstraite méditation sur la contingence ». Sur l’insistance de Simone de Beauvoir, qui voulait que la découverte de Roquentin prît une dimension romanesque, un suspense digne des romans policiers dont ils se délectaient, Sartre refaçonna son texte. La « minutieuse sévérité » du Castor l’incita à alléger un style où il avait abusé des adjectifs et des comparaisons. Pour l’évolution de la construction du texte, nous disposons d’un document capital : le « Carnet Dupuis ». Ce carnet présente un plan détaillé en huit parties pour une œuvre qui préfigure indubitablement Melancholia mais sans mention d’un titre général, et sans nom pour le narrateur12. Les parties sont les suivantes : I. De l’aventure ; II. D’une autre illusion ; III. Du fait historique et de l’événement présent ; IV. Promenade ; V. Dialogue avec l’Autodidacte ; VI. De l’ennui ; VII. De la contingence ; VIII. De l’inhumain. La datation de ce carnet reste hypothétique : il a été subtilisé sur le bureau de la classe de Sartre au lycée du Havre, en juin 1936, par un élève qui admirait son professeur et voulait en garder un souvenir tangible – et qui en a plus tard fait don à la Bibliothèque nationale. Sa rédaction remonte très probablement au début du séjour de Sartre au Havre, au printemps 1931, ou à la rentrée de l’année scolaire 1931‑1932, moment où le jeune candidat écrivain se décide à passer à la réalisation de cette œuvre à laquelle il pense depuis la fin de la rédaction de La Légende de la vérité13. Le plan se réfère à un brouillon en cours14. De toute évidence, si l’œuvre n’est encore qu’à l’état de projet dans l’esprit de Sartre, elle a déjà des contours fermes pour sa construction et ses idées principales, mais garde une certaine mobilité. Le déjeuner avec l’Autodidacte, par exemple, y est déplacé après le voyage à Paris et la rencontre avec Anny. Manque en revanche l’extase au Jardin public, devant l’arbre. Et aucune mention n’est faite de la vie à l’hôtel Printania, des voisines servantes, de leurs bruits nocturnes. Ce plan est plus un canevas de développement idéel que le synopsis d’une narration. Il correspond donc bien au premier état du « factum » dont avait pris connaissance Simone de Beauvoir et qu’elle avait jugé être une « méditation abstraite ». Gardons à l’esprit que cette première version est perdue, et qu’il n’en subsiste possiblement aucun feuillet dans le manuscrit de Melancholia. Le travail que Sartre accomplit à Berlin, avec en tête les consignes du Castor, consiste à rendre romanesque l’expérience métaphysique du narrateur et aussi à donner à cette expérience des entours sociaux, un cadre lui aussi romanesque. Se pose alors la question des modèles qui inspirent Sartre dans cette réécriture littéraire de son « factum ». Aucun document d’époque ne permet de répondre avec certitude, aucune lettre de Sartre à Beauvoir entre celle d’octobre 1931 et celle d’avril 1937 ne se réfère au travail en cours. Selon Simone de Beauvoir, Sartre avait achevé à Berlin, en 1934, la seconde version de son livre, mais il avait besoin encore de « revoir avec scrupule chaque page » pour se plier aux critiques de Mme Lemaire et de Pierre Guille, qu’elle‑même reprenait à son compte, et qui visaient toujours l’abus des adjectifs et des comparaisons15. La lettre d’avril 1937 ne concerne que l’acceptation virtuelle du roman par Jean Paulhan et les conseils de Brice Parain visant à alléger le texte de certains éléments « genre populiste ». Voici ce qu’écrit Sartre à Beauvoir le vendredi 30 avril 1937 au sujet de son entrevue avec Brice Parain lors d’un après‑midi passé à la NRF :

[…] il a lu les 30 premières pages et il a pensé : Voilà un type présenté comme ceux de Dostoïevski. Il faut que ça continue comme ça et qu’il lui arrive des choses extraordinaires, parce qu’il est en dehors du social. Mais à partir de la trentième page, il a été déçu et impatienté par des choses trop ternes, genre populiste. Il trouve la nuit à l’hôtel trop longue (celle où sont les deux servantes) parce que n’importe quel écrivain moderne peut faire ainsi une nuit à l’hôtel. Trop long aussi le Bd. Victor‑Noir, encore qu’il trouve « fameux » la femme et le type qui s’engueulent sur le Bd. Il n’aime guère l’Autodidacte qu’il trouve à la fois trop terne et trop caricatural. Il aime beaucoup au contraire La Nausée (quand le type se prend au miroir), l’Aventure, les coups de chapeau et les dialogues de bonnes gens à la Brasserie. Il en est là, il n’a pas lu le reste. Il trouve le genre faux et il pense que ça se sentirait moins (le genre Journal) si je ne m’étais préoccupé de « souder » les parties de « fantastique » par des parties de populisme. Il voudrait que je supprime autant que possible le populisme (la ville, le terne, des phrases comme : « J’ai trop lourdement dîné à la Brasserie Vézelize ») et les soudages en général. Il aime bien M. de Rollebon. Je lui ai dit que, de toute façon, il n’y a plus de soudage à partir du Dimanche (il n’y a plus que la peur – la nausée – la découverte de l’existence – la conversation avec l’Autodidacte – la contingence – Anny – et la fin). Il m’a dit : « Nous avons l’habitude, ici, si nous pensons qu’on peut changer quelque chose à un livre de jeune auteur, de le lui rendre, dans son intérêt même, pour qu’il y fasse quelques retouches. Mais je sais combien il est difficile de refaire un livre. Tu verras et si tu ne peux pas, eh bien nous prendrons une décision sans cela. » Il était un peu protecteur, très « jeune aîné16 »

L’échange de lettres entre Brice Parain et Sartre de la fin avril au 12 octobre 1937, entièrement reproduit dans la Pléiade17, montre que Sartre accepte les critiques qui lui sont faites touchant le début du roman, qu’il se propose d’« arranger », et qu’il accueille avec impavidité les demandes émanant du conseil juridique de Gallimard, Me Garçon, qui concernent les passages « passibles de poursuite ». Il accepte simplement d’atténuer certaines expressions, sans toucher au reste.

Il n’y a donc plus qu’à interroger le manuscrit, et ses différences par rapport à la dactylographie18, pour déceler ce qui relève du travail de polissage stylistique réclamé par les familiers et du travail d’élagage et de modifications dans l’esthétique même du livre requis par la voix littérairement autorisée de Brice Parain, en tant que porte‑parole des éditions de la NRF.

Le manuscrit de Melancholia

Le manuscrit est composé de 514 euillets à perforations pour classeur d’écolier, format 21 x 17. Les papiers sont de cinq qualités différentes, avec des perforations de nombre et de distance différents. Ils se distinguent assez facilement, bien que quatre de ces qualités de feuilles aient les mêmes petits carreaux de 5 mm, une seule ayant des lignes avec marge rouge à gauche. On distingue quatre encres et types de tracés différents. On peut en conclure que le manuscrit porte la trace de quatre campagnes d’écriture, qui semblent d’ailleurs plutôt des campagnes de correction que de totale refonte. Notre hypothèse est que le « manuscrit de base », celui écrit à Berlin, et qui constitue donc la deuxième version de l’œuvre, selon ce qu’en dit Beauvoir, est celui écrit à l’encre de couleur bleu violet, d’une écriture très régulière. C’est à partir de ce manuscrit que Sartre fait un travail de réécriture, en insérant des feuillets de même format, mais d’encres différentes. Il est vraisemblable que ce travail de réécriture « minutieuse » a duré de la rentrée 1934 à 1936, date à laquelle Sartre donne son manuscrit à dactylographier – travail effectué par Hélène de Beauvoir – et le remet à Gallimard par l’intermédiaire de Pierre Bost. Il n’est folioté par Sartre que jusqu’à la page 44 bis, puis de nouveau de la page 67 à la page 129. Ce foliotage par Sartre indique que les feuillets qui se suivent n’appellent plus de corrections, sont pour ainsi dire bons à tirer. Tant que les pages ne sont pas numérotées, le manuscrit reste « en travail ». L’ensemble ne comporte qu’une seule inscription de la main de Simone de Beauvoir, la correction d’une répétition19. Ce qui indique bien que la « sévérité minutieuse » du Castor ne s’est exercée que par la parole, du moins dans le deuxième temps de gestation dont nous avons la trace. Précisons que ce manuscrit précède les critiques « nrf » et qu’il ne faut pas y chercher des corrections procédant directement de ces critiques. On verra cependant que dans beaucoup de cas, elles les « préviennent » en quelque sorte. Et nous verrons que, dans un cas, Sartre est revenu à son manuscrit après coup pour procéder, au stade des épreuves, à un déplacement et à une réécriture assez importante qui ne figure que dans l’édition originale, pas dans la dactylographie. Le manuscrit reste donc pour son auteur un outil qu’il conserve tant que l’ouvrage n’est pas définitivement imprimé20. Il n’en fera cadeau (à Olga Kosakiewicz) qu’une fois le livre paru. Sartre ne fétichise pas son manuscrit, mais admet qu’il devienne un gage d’affection pour un tiers, en même temps qu’un don qui puisse au besoin se monnayer21.

Les corrections stylistiques : l’attention aux mots

Il y a pour nous un effet de redoublement de la lecture génétique dans le « Feuillet sans date » qui ouvre le roman. Rappelons la fiction qu’installe l’« Avertissement des éditeurs » qui le précède. Le lecteur aurait affaire à des Cahiers retrouvés dans les papiers d’« Antoine Roquentin ». Le scripteur, donc, mime la position de l’érudit qui « établit » un texte découvert en manuscrit. Ainsi, à la quatrième ligne du f° 3 (foliotation de Sartre), le mot « classer » a été substitué à un blanc avec appel de note, parce que le procédé a déjà été employé deux fois un peu plus haut. Pour que la fiction scripturale de ces « Cahiers d’Antoine Roquentin » produise un « effet de réel », il faudrait en somme qu’ils soient accompagnés dans l’édition de quelques pages reproduites d’un faux manuscrit se donnant pour le vrai, et qu’ainsi le texte soit lu comme un document, et non comme une œuvre littéraire. Le lecteur prend connaissance de la genèse d’une écriture dans un Journal intime qui rend compte d’une crise d’où devrait émerger, hors champ du texte, in fine, un écrivain. Le fait que ces Cahiers sont édités en tant que tels, comme un document, nous l’avions souligné dans le commentaire de la Pléiade22, renforce le mystère autour de la personne de Roquentin : s’il était effectivement devenu écrivain, son œuvre serait mentionnée dans l’« Avertissement des éditeurs » ; s’il était vivant, on pourrait logiquement s’attendre à ce qu’il assume ou autorise lui‑même l’édition de ses Cahiers. Reste l’hypothèse qu’il est devenu fou, interné, ou qu’il est mort, inconnu, et que ces cahiers sont livrés comme un « écrit brut », un journal personnel d’une crise pathologique. Ce qui est explicitement thématisé par l’énonciateur est l’écriture manuscrite elle‑même, par l’« étui de carton qui contient ma bouteille d’encre ». Ainsi le premier objet qui s’offre à lui pour mesurer ce qui a changé par rapport à avant est un ustensile de l’écriture, et ce n’est pas forcer beaucoup la lecture que d’imaginer cette bouteille remplie d’une encre qui est comme le sang noir de la mélancolie évoquée dans le titre. Le lien thématique entre les deux nous place en tout cas devant un cas de désordre psychique dont le Journal qu’on va lire doit donner le compte rendu exact, quasi clinique, sans effet d’étrangeté littéraire (« Il ne faut pas mettre de l’étrange où il n’y a rien »). Mais l’important est que l’attention aux mots est d’emblée mobilisée dans l’esprit du lecteur : cette crise va être aussi une aventure du langage dont on ignore ce qui va en sortir. Ainsi le thème même de la Contingence est évoqué en filigrane sans être encore posé par la formule « Tout peut arriver23 ». Roquentin note qu’il n’est « pas du tout disposé à [se] croire fou », qu’il voit même avec évidence qu’il ne l’est pas : « tous ces changements concernent les objets » (p. 6, ms f° 4). Est biffée dans le manuscrit la phrase qui suit :

« Quand je descends en moi‑même, je me trouve tel que j’ai toujours été. Je m’oriente, je retrouve des goûts familiers, des souvenirs, je suis en moi. Cette inquiétude morbide devant les choses, qu’on nomme je crois “dépersonnalisation”, et que j’ai été tenté de rapprocher de mon cas, s’accompagne d’inquiétude devant soi. Je n’en suis pas là, du moins pas encore. Cet étrange bouleversement s’est opéré du dehors24. »

La rature de ce passage est intéressante à deux égards : elle répond au rejet par Sartre de l’idée d’intériorité du moi (on ne saurait donc « descendre en soi » pour s’explorer comme une caverne) ; et puis un mot du vocabulaire de la psychologie ou de la psychiatrie tel que « dépersonnalisation » induirait une lecture clinique, donc réductrice, de ce qui arrive au scripteur, alors que Sartre veut bel et bien en dresser une description clinique (i.e. factuelle), mais entend que l’interprétation qu’on puisse en faire soit métaphysique, philosophique, en tout cas pas nosologique. Si Roquentin est fou, son expérience devient trop singulière ; la question qui doit porter la lecture est : mais que lui arrive‑t‑il, à ce Roquentin, est‑il en train de devenir fou ? Tout terme de psychologie clinique sera donc banni du livre, dont le lexique est courant ou philosophique, mais exclut la terminologie technique de la philosophie. Quelques lignes plus bas, Sartre biffe encore le mot « dépersonnalisation » et le remplace par « folie » : « Peut‑être bien, après tout, que c’était une petite crise de folie. Il n’y en a plus trace » (p. 6). Ce dont il ne saurait rester trace, c’est l’objectivation de l’expérience par un regard savant. Au feuillet suivant, Roquentin note : « Je ne pense pas que le métier d’historien dispose à l’analyse psychologique25 » (f° 7, p. 8). Et quelques lignes plus haut, cette correction :

Le texte du « Feuillet sans date » s’arrête au f° 6, avec la note d’éditeur : « 1. Le texte du feuillet sans date s’arrête ici. » Il y a donc une homologie du manuscrit et du texte. Comme si ce feuillet (qui en recouvre en réalité quatre) provenait effectivement d’un état antérieur du texte. Mais, la nature du papier et la couleur de l’encre font bien appartenir ces quatre feuillets au « manuscrit de base » que nous supposons être celui de Berlin.

Le début du Journal pose la question controversée de la date : doit‑elle être réelle ou fictionnelle ? Au manuscrit elle peut se lire soit « Lundi 29 janvier 1932 », soit « Lundi 20 janvier 1932 », car le 9 de 29 pourrait être un 0 transformé. Dans les deux cas, la date est fausse par rapport au calendrier réel, et M. Rybalka, avec l’accord de Sartre, a rétabli une date réelle : Lundi 25 janvier 1932. L’hypothèse selon laquelle cette date marquerait le début de la rédaction du « factum » ne peut être étayée par aucun élément matériel probant.

Dès la première page du Journal le pronom « cela » est souvent remplacé par « ça », qui devient un des mots les plus employés dans Melancholia. Ce « ça » est toute une affaire, pas tant à cause de sa connotation psychanalytique – guère convoquée ici, bien que Sartre n’en ignore pas la portée dans la topique freudienne – mais parce que le mot a deux fonctions : éviter la « bien‑disance » vague ou alors trop grammaticale du « cela » de la langue écrite, et évoquer d’un mot cru le mystère de la chose innommable, comme une maladie honteuse ou un animal monstrueux, à la façon du cancrelat de Kafka :

« Une fois dans la place ça n’a plus bougé, c’est resté coi et j’ai pu me persuader que je n’avais rien, que c’était une fausse alerte. Et voilà qu’à présent cela prolifère comme un chancre, cela s’épanouit » (f° 7, p. 8).

Dans le manuscrit, f° 7, après la phrase « Mais enfin, a‑t‑on jamais vu, à moins que le Diable ne s’en mêle, la nature changer ses lois du jour au lendemain », nous trouvons, sous une ligne horizontale barrant la page, un passage biffé qui est réécrit au f° 8 bis. Voici le premier jet :

C’est bien d’une description abstraite de caractère qu’il s’agit ici. Et l’on peut comprendre que Sartre, prenant en compte les critiques de Simone de Beauvoir, réécrive cette page avec des détails concrets, des lieux, des personnages26. Il est frappant d’ailleurs que cette description de caractère vaut pour Sartre lui‑même à travers ses âges, puisqu’il reconnaît dans Les Mots que ses personnages, tel Oreste par exemple dans Les Mouches, agissent par brusques impulsions ; il les fabrique à son image, note‑t‑il, car il a fait du « progrès continu des bourgeois […] un moteur à explosion » et « transformé un évolutionnisme tranquille en un catastrophisme révolutionnaire et discontinu27 ». Il ne s’agit pas dans cette réécriture d’une simple correction de style comme nous allons plus bas en énumérer un certain nombre qui nous paraissent significatives, mais d’une élaboration de la conception initiale du « factum » vers davantage de romanesque. Le thème de l’aventure, liée au voyage (« voir du neuf, se confier aux événements »), est gommé dans les premières pages du Journal (voir ŒR, p. 1727), afin d’en ménager une apparition plus décidée et plus décisive. De même, le thème de la solitude n’est encore qu’esquissé.

La première apparition dans le texte du mot « mélancolies », au f° 13 du manuscrit (ŒR, p. 11), mérite qu’on s’y arrête. Ce mot, qui renvoie directement au titre et prend donc une forte valeur sémantique, résulte d’une biffure ; il n’est pas venu par un choix en quelque sorte spontané ou préparé de longue main. Sartre écrit d’abord, au sujet de Françoise, la patronne du Rendez‑vous des Cheminots : « Je ne la paie pas : nous faisons l’amour au pair. Elle y prend du plaisir (il lui faut un homme par jour et elle en a bien d’autres que moi) et je me purge ainsi de certaines humeurs et de certaines extases dont je connais trop bien la cause. » Puis il biffe « humeurs et certaines extases » pour remplacer ces mots par un seul : « mélancolies ». Le mot, d’être au pluriel, et de prendre ici une connotation indubitablement sexuelle, attire évidemment l’attention. Il est question de procéder à l’excrétion d’un fluide corporel, de se purger d’une humeur noire, ce qui nous renvoie à l’étymologie de « melancholia » et même au texte fondateur de l’analyse de cette humeur, celui d’Aristote. Dans les Problèmes XXX, 1, Aristote pose en substance la question : « Pourquoi tout être d’exception est‑il mélancolique28 ? » Parmi ces êtres d’exception, le poète est le plus à part. C’est à lui que revient à proprement parler la qualification de génie. Les maladies de la bile noire ont pour symptômes l’ekstasis (sortie de soi), la manie, l’hébétude (môrôsis). La question est alors de savoir si le mélancolique est un être malade ou seulement maladif. Le plus souvent le mélancolique doit sa fragilité à son instabilité, laquelle lui donne cependant la possibilité de s’exprimer à travers des comportements multiples. Création et folie ont donc partie liée, en raison même de la mobilité extrême réclamée par la création. L’ek‑stasis est un cas limite. L’efficacité du mélancolique suppose chez lui un équilibre entre l’état de la bile noire et le kairos, qui est le moment opportun où l’homme pratique doit intervenir d’urgence par une action. Mais d’ordinaire le mélancolique est en quête de solitude, laquelle est liée à la misanthropie, qui est elle‑même consubstantielle à la mélancolie.

Tels sont, esquissés à gros traits, les fondements de la mélancolie chez Aristote qui sont aussi, on le voit, les bases de la conception postromantique du poète. Elles valent dans une large mesure pour Roquentin, homme seul, à l’équilibre psychique fragile, frôlant les abîmes de la folie, résolument misanthrope dans son comportement social, vivant en retrait par rapport aux autres, agressif à l’égard des hommes d’action en tant qu’ils s’opposent aux poètes, peu enclin à la dépense sexuelle, soupçonneux à l’égard de l’extase, mais cherchant cependant par elle une sortie de soi, se résolvant difficilement à l’action, porté par l’humeur noire à la création comme ultime mobilité : changer par l’art (la poésie) sa propre vie. Nous avons là les grandes articulations de la trame narrative de Melancholia : Roquentin et la peur, Roquentin seul à l’hôtel, Roquentin le Dimanche, Roquentin au Musée, Roquentin au Jardin public, Roquentin intervenant pour l’Autodidacte à la Bibliothèque, Roquentin envisageant un roman. Manque à ce tableau Roquentin et Anny, ou Roquentin et l’amour perdu d’Anny. L’amour ne fait bien évidemment partie de la description clinique chez Aristote de la mélancolie, ou de ce que les Anciens nommaient la « maladie sacrée », que sous la forme de la sexualité. Le mélancolique y est porté par l’excès de vin, de chaleur. Tout au contraire, la sexualité de Roquentin, de faible appétence, est découplée de l’amour, et ce dernier sentiment, intense, étranger à une humeur, ne subsiste que dans la nostalgie. Le surgissement précoce dans le texte du mot « mélancolies » en substitution aux extases et humeurs dont le sujet veut se purger apparaît comme une sublimation ironique qui gagne par contagion le texte tout entier dans ses rapports à la sexualité, et contamine jusqu’au titre. Ce qui en rendait le remplacement peut‑être d’autant plus nécessaire aux yeux d’un lecteur qui n’avait pas suivi la genèse du texte.

Quelques suppressions concernent le thème de la solitude, essentielle à la mélancolie. Au f° 15 se trouve un long passage biffé, et donc biffé avant la dactylographie sur laquelle Sartre a travaillé après avoir reçu les conseils anti‑populistes de Brice Parain. Il se lit ainsi, sous le trait ondulé qui le biffe :

Cette dernière phrase seule est conservée dans le texte final. Pourquoi cette suppression ? Évidemment, parce que le passage fait redondance dans le premier développement du thème de la solitude, thème qui va recevoir des variations tout au long du roman. Ici, ce qui est en cause c’est la tendance inhérente à la solitude à purifier le langage du social. Un langage social qui continue pour soi seul devient du bavardage intérieur. Le passage semble supprimé justement parce qu’il bavarde sur la solitude. Et ce qui s’oppose au bavardage intérieur, dans le passage qui suit, c’est la beauté d’une vision silencieuse et colorée, que Sartre nous avait dit avoir écrite pour contraster avec la grisaille et la forme vague de la pensée contingente : il s’agit de la rencontre inopinée sur le trottoir devant le chantier de la nouvelle gare d’une petite femme en bleu ciel avec « un nègre en imperméable crème, des chaussures jaunes et un chapeau vert29 ». Roquentin décrit cette petite collision en observant qu’en société les gens en auraient ri, mais qu’il est rare qu’un homme seul ait envie de rire, et il ajoute :

« l’ensemble s’est animé pour moi d’un sens très fort et même farouche, mais pur. » Ce sens est celui d’une scène d’art en pleine vie. C’est un instantané, un tableautin de ce qui sera nommé plus loin dans le roman le « moment parfait ».

Il faut une sensibilité d’artiste, donc de solitaire, pour y trouver un sens frappant mais indicible. Ainsi la solitude de Roquentin, dans le mouvement de réécriture, est donnée à sentir plutôt qu’elle est dite. L’homme seul sent sa solitude, il ne la parle pas. L’allusion aux gens qui pensent « en collège », c’est‑à‑dire qui ne pensent pas, renvoie pour nous à ce que Sartre écrit dans son Baudelaire au sujet du « collège spirituel », société mythique d’élus monastiques vivant au sein de la bourgeoisie, mais à part elle. Pour Flaubert, une telle société, d’essence aristocratique, a remplacé la noblesse déchue qui ne peut plus protéger l’artiste30. Flaubert et Baudelaire, qui aspirent tous les deux à y accéder, n’ont, aux yeux de Sartre, pas osé penser la solitude de l’artiste jusqu’au bout, jusqu’à la solitude totale et à la liberté.

Solitude et liberté impliquent également à l’égard du langage littéraire une attitude dont une petite correction nous donne une idée. Au f° 20, Sartre corrige : « Je voudrais qu’Anny soit là » en « Je voudrais qu’Anny fût là ». Concession à la concordance des temps que réclame l’écriture littéraire. Mais, dans le texte final, on trouve bien : « Je voudrais qu’Anny soit là », et ce subjonctif présent sonne comme un retour au style sans pose qui est le mode d’expression naturel de Roquentin.

Une suppression visant à alléger, à resserrer, une correction visant à donner du naturel au style, on a là le sens général des corrections apportées par Sartre spontanément à son manuscrit, une fois celui–ci lu par les familiers.

Nous examinerons plus loin les raisons de la suppression d’un passage entier, celui des feuillets 26 à 55, qui correspondent à l’entrée Dans la nuit de Mercredi à Jeudi du Journal de Roquentin et qui se trouve dans la dactylographie. Mais à l’intérieur de ce chapitre qu’on peut appeler « Nuit d’hôtel », nous trouvons de plus petites éliminations préalables à la grande censure esthétique (chasse au populisme), car avec elles ce n’est pas une esthétique qui est visée, mais une écriture trop chargée.

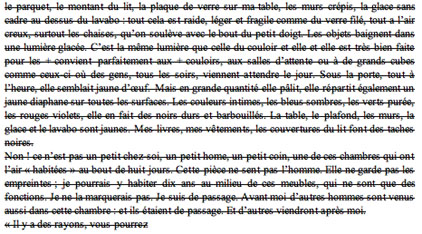

Roquentin, incommodé par les bruits qu’ont fait à l’hôtel Printania pendant plusieurs jours des marins qui amenaient des filles et faisaient la noce, a cherché à louer une chambre en ville, dans un quartier tranquille. Une dame lui fait visiter les lieux : [Le passage est transcrit dans ŒR, p. 1736, sauf ce qui est donné ci–dessous biffé comme dans le manuscrit.]

Roquentin renonce évidemment à louer cette chambre trop maternelle et reste à l’hôtel Printania, à écouter les bruits de ses voisins. Le f° 47 est barré à grands traits :

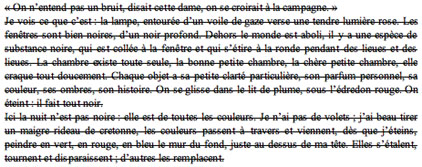

Ce sont ces pages qui se terminent (ŒR, p. 1737‑1739) par la phrase que nous avons citée en épigraphe : « Je ne suis pas un chef, ni un responsable, ni tout autre genre de con. » Mais ce que révèle la coupure pratiquée à l’intérieur du chapitre qui sera plus tard coupé tout entier, c’est que Roquentin, surtout, ne veut pas être ou redevenir un fils. C’est la mère de Sartre qui est ici visée, cette mère qui, nous le savons par les Mémoires de Simone de Beauvoir, exaspérait son fils en abusant de l’adjectif « petit », pour minimiser toute chose et rendre ainsi la vie inoffensive. Et c’est bien à cet adjectif que Sartre fait ici la chasse, en même temps qu’aux adjectifs de couleur. Ces derniers sont pourtant efficaces : la description des couleurs de la nuit à l’hôtel donne à ce passage un tour kaléidoscopique de demi‑teintes glauques, avec des contrastes d’ombre et de lumière très proches des coloris de la peinture expressionniste allemande. Melancholia est un roman en couleurs, et celles‑ci y jouent un rôle à la fois sensoriel et symbolique. Roquentin, personnage entre chien et loup, être de la nuit en même temps que travailleur du jour, est l’homme des lumières artificielles, à l’hôtel ou à la Bibliothèque, un être de raison, que la nuit fantasmatique envahit comme une angoisse, le sommeil de la raison engendrant des monstres, ainsi qu’on le sait depuis Goya. Les couleurs contribuent fortement à faire de Melancholia un roman d’atmosphère, comme on dit que Quai des brumes de Marcel Carné (1938) est un film d’atmosphère. Les couleurs s’y substituent au noir et blanc et aux brouillards du grand port qui donne au film son cadre, Le Havre, que Sartre a transformé en Bouville. Dans la version finale, La Nausée, l’atmosphère demeure, malgré la suppression de la nuit d’hôtel, et les couleurs continuent d’y jouer leur rôle, mais avec moins d’insistance. En somme, Sartre a limité sa palette et travaillé davantage les contrastes. Ainsi il écrit d’abord, au f° 48 :

Ce passage est réécrit au f° 49 (40 bis de la foliotation de Sartre) par un resserrement drastique, l’élimination des couleurs, l’abstraction du décor :

La phrase finale du chapitre (et du feuillet 55) est barrée : « Je veux comprendre : si j’en arrive aux coups de rasoir au moins je saurai pourquoi. » C’est l’allusion à l’automutilation de Van Gogh qui est ici supprimée : elle était trop culturelle. De même, au f° 506, est coupée une référence à la « Chevauchée des Walkyries » de Wagner comparée à l’air de jazz Some of these Days31. Parmi les corrections mineures, portant sur un mot ou deux, notons la suppression, à l’encre noire, d’un « Merde » qui faisait, au contraire, inutilement grasseyer le texte : « Des pas, je ne sais comment sortir du silence. Merde ç+Ç+a y est. » Sartre cherche un style neutre que Barthes plus tard aurait pu qualifier de « mat » : ni vulgaire, ni brillant d’une culture élitiste. La culture de Roquentin n’est pas celle d’un littéraire à la mode de son temps : elle est plutôt celle d’un aventurier que l’histoire intéresse dans la mesure où elle est intriguante et aventureuse (M. de Rollebon est un aventurier de la politique, à la vie énigmatique). Il ne cherche pas les métaphores ingénieuses, mais plutôt le mot juste. Exemple : au f° 57, Sartre biffe deux mots au sujet de Lucie : « cette petite noiraude, ce petit pruneau s’est offert », et quelques lignes plus bas, il substitue « tuberculeux » à « poitrinaire », mot littéraire du XIXe siècle. Constant apparaît aussi l’effort de Sartre pour « filigraner » le sens du texte, pour éviter, surtout dans la première partie, la nomination directe du tourment de Roquentin. Le mot « contingence » n’apparaîtra avec toute sa charge affective et son sens philosophique qu’au moment de l’extase au Jardin public. Au f° 75, par exemple, on lit : « Ça ne va pas, ça ne va pas du tout : je l’ai, la saleté, la Nausée (je vais appeler ça la Nausée). » La parenthèse n’est pas biffée dans le manuscrit mais disparaîtra, heureusement, dans l’édition originale. Il est évident que le texte gagne à ne pas souligner les significations constitutives du problème philosophique traité sur le mode romanesque.

De façon générale, il faut bien prendre en compte une évidence que les généticiens répugnent souvent – et souvent judicieusement – à tenir pour acquise, à savoir que les corrections améliorent le texte. On pourrait en faire la démonstration sur presque tous les cas dans les corrections de détail apportées à Melancholia. Ainsi qui ne préférera les « brumes lumineuses » qui viennent remplacer les « lumières de brume », au f° 76, et qui ne verrait un allègement bienvenu dans la suppression de ces phrases, qui ne sont peut‑être qu’un premier jet, une tentative qui se sait telle : « Ces voix tâtonnantes comme des tentacules dans le noir me frôlent et se rétractent. Puis le silence. Tant mieux. Le goût de sucre de l’air, dans mon arrière‑gorge. Les bretelles. Le cousin est passé derrière le comptoir, il met » ?

Plus discutable en fonction de notre thèse de la nrfisation du texte de Melancholia apparaissent les corrections successives portant sur un verbe : d’abord « émet », ensuite « s’échauffe », pour finir « fait ». Si on se rappelle la condamnation tranchante portée par Aragon dans son Traité du style sur l’usage du verbe « faire » dans une phrase littéraire (« Faire en français signifie chier32 »), on peut s’étonner de voir Sartre écrire d’abord : « Sur le trottoir de droite une espèce de montagne grise avec des traînées de feu émet un bruit de coquillage, c’est la Vieille Gare », réécrire « sur le trottoir de droite, d’une masse gazeuse, grise avec des traînées de feu, s’échappe un bruit de coquillage », et finir par écrire « une masse gazeuse grise, avec des traînées de feu, fait un bruit de coquillage ». Pourtant, c’est encore le naturel qui est recherché ici, contre une relative préciosité syntaxique et le choix d’un verbe techniquement pertinent. « Fait », en définitive, est plus expressif, même d’un point de vue aragonien, pour le bruit produit par une masse gazeuse. Certaines des corrections obéissent aussi à l’observance scrupuleuse du point de vue « phénoménologique » qui suppose l’extériorité de l’observateur à ce qu’il décrit. Ainsi Sartre écrit d’abord (f° 84) : « Je crois qu’ils veulent remplir le temps, tout simplement » puis remplace « veulent » par « font ça » : « Je crois qu’ils font ça pour remplir le temps, tout simplement. » Mais, au‑delà de ces corrections que l’on peut dire de minutieuse attention aux mots, il y en a qui raffermissent la construction, la conception d’ensemble du texte. Ainsi, à quelle intention esthétique répond la suppression au manuscrit du passage suivant ?

Cet hymne un peu moqueur à l’inhumanité des rues inhabitées de grandes villes souffre en quelque sorte d’un excès thématique. Sa suppression répond à la sensibilité littéraire de Sartre qui est d’essence musicale : un thème ne doit pas crouler sous ses variations, mais garder une certaine pureté de ligne, même dans un dessein globalement sinueux, baroque. Disons que c’est la leçon que Sartre prend de Bach. Finissons sur une présence directement musicale, Some of these Days, qui est, on l’a souvent remarqué, comme la Sonate de Vinteuil de La Nausée. Le titre n’apparaît dans ce que nous appelons le « texte de base » qu’en ajout :

Le feuillet 85, très raturé, se lit ainsi dans le manuscrit :

L’une des surprises réservées par le manuscrit est donc de montrer que Sartre n’avait pas en mémoire la mélodie et les paroles (« Some of these days, you’ll miss me honey ») de l’air qui est devenu tellement consubstantiel à La Nausée qu’un critique avisé comme Denis Hollier a pu y voir la condensation d’un fantasme propre à Sartre : manquer à la terre entière, justement parce qu’il se sent de trop et que rien ne l’appelle33. Ou, s’il avait la mélodie en tête, c’est de retrouver le titre à travers le souvenir tardif des paroles qui a pu lui donner l’idée de donner à ce ragtime plein de sens un rôle central dans l’aventure de Roquentin.

La mise en conformité NRF du texte

Il reste à voir comment Sartre obéit aux conseils – pour ne pas dire aux injonctions – de Brice Parain, porte‑parole de l’esprit NRF. Deux choses sont visées : une esthétique qui n’est pas celle des auteurs Gallimard et une possible atteinte aux bonnes mœurs. On a vu que Sartre se plie de bonne grâce aux critiques visant les aspects populistes de son ouvrage. La question du populisme en histoire de la littérature, relativement peu traitée par la critique, mérite qu’on s’y attarde ici un instant. Elle relève d’un débat qui a été sporadique et intermittent des années 1890 aux années 1930, celui de l’esthétique démocratique. Comment faire place au peuple dans le roman français ? La question a été réglée par le naturalisme (de Maupassant à Zola) en faisant des souffrances et des tares des classes populaires un tableau saignant, avec une ambition d’observation scientifique, c’est‑à‑dire de réalisme affirmé. Gide, Barrès, Proust, les grands romanciers du début du siècle se détournent de cette question : le peuple, pas plus que la bourgeoisie ou l’aristocratie, n’est le sujet de l’œuvre, laquelle vise non pas la réalité sociale en tant que telle mais la vérité psychologique des personnages qu’elle élit. On a vu que ce n’était pas du tout la préoccupation de Sartre, qui vise lui un niveau de la réalité humaine que l’on peut qualifier de strictement ontologique34. Ce qui ne veut pas dire qu’il soit imperméable à la question d’une esthétique démocratique. Au moment où il s’agit de donner un décor, c’est‑à‑dire une situation concrète au personnage qu’il élit pour vivre et faire partager l’expérience de la contingence, il part de la place qu’occupe Roquentin dans la société : autrement dit, d’une sorte de no man’s land, un lieu de passage, un hôtel de voyageurs. Où ailleurs pourrait loger un déclassé qu’à l’hôtel Printania, près du chantier de la Nouvelle Gare ? Le décor surgit en quelque sorte du personnage, il est la projection de sa quasi‑non‑existence sociale : celle d’un rentier qui dispose d’un revenu juste suffisant pour ne pas travailler et vivre aux franges de la société non pas la vie d’un travailleur pauvre, mais celle d’un intellectuel déraciné. D’un poète, si l’on préfère. Et c’est ainsi que l’on voit Roquentin héritier de la figure romanesque de Malte Laurids Brigge bien plus que de celle de Bardamu. Céline, comme le note Nelly Wolf, commence par faire de la surenchère sur le legs naturaliste : « Il se dégage du stéréotype sur le peuple en outrant le stéréotype sur le peuple. Comme dans le système naturaliste, l’homme du peuple célinien est rangé à l’opposé des valeurs du sublime, du côté du corps et de l’instinct35. » La remarque vaut pour Sartre en ce qui concerne le choix des voisines de chambre d’hôtel qu’il donne à Roquentin : deux servantes, filles de cuisine du Restaurant Vauvenargues (f° 31). C’est auditivement qu’elles sont présentes, par le bruit de leurs larmes, de leur toilette. Elles sont des corps en souffrance. Des prolétaires qui reconstituent durant la nuit, non sans peine, leur force de travail. Roquentin a avec elles seulement des rapports de contiguïté, et plus de patience que de compassion. Lui et elles, comme les autres voyageurs, vivent dans le même monde, c’est tout. Le choix de servantes semble obéir au même mouvement de surenchère naturaliste que chez Céline : comme le note encore Nelly Wolf par le titre de son cinquième chapitre, la servante, comme le misérable, est une espèce en voie de disparition dans la représentation des classes populaires. La suppression du chapitre de la nuit d’hôtel estompe en partie cet aspect de mélancolie sociale qui a pu orienter les jurés du prix populiste vers Sartre, en 1940, le couronnant à la fois pour La Nausée et pour Le Mur. Mais en réalité ce n’est pas tant la présence en arrière‑plan du peuple, ou de représentants des classes populaires, qui rattache Melancholia à l’esthétique populiste, que celle du décor. Si le populisme, tel que le définissent des œuvres comme L’Hôtel du Nord et Petit Louis d’Eugène Dabit, plutôt que les nombreux écrits théoriques qui, durant les années trente, peinent à en délimiter fermement les contours, se caractérise par une peinture du bas peuple, de ses souffrances physiques, de ses laideurs morales, de ses drames d’amour et de ses aspirations, c’est bien dans le pittoresque qu’il trouve son originalité, par rapport au naturalisme. L’Hôtel du Nord n’est pas un roman, avec intrigue et développement, mais une suite de tableautins où le décor, les lumières du jour et de la nuit, jouent un rôle plus important, ou au moins aussi important, que les mésaventures des personnages36. Et si ce n’est que par abus qu’il arrive que soient rattachés à la littérature populiste les romans de Francis Carco et ceux de Pierre Mac Orlan, ils ont cependant quelque chose de commun avec ceux de Dabit : la poésie trouble de la grande ville, l’atmosphère glaçante des abords de gare, les lueurs des bas quartiers. C’est bien à cette poésie qu’emprunte Sartre, peut‑être par le détour du Rilke des Cahiers de Malte Laurids Brigge. Elle remonte à Bubu de Montparnasse, de Charles‑Louis Philippe, roman au misérabilisme séminal. Mais on la trouve dans quantité de romans des années vingt et trente37. De qui, par exemple, ce passage ?

De qui donc, cette vision pittoresque ? De Francis Carco, La Rue (Albin Michel, 1930). Du même Francis Carco dont on a dit que chaque roman peignait un quartier de Paris, celui de Rue Pigalle et de Jésus la Caille que le jeune Sartre connaissait assez pour lui avoir emprunté la découpe d’un titre, Jésus la Chouette. Ce type de peinture urbaine, on en trouve d’abondance chez Dabit, peintre lui‑même, mais aussi chez le Marcel Aymé de Rue sans nom (1930), et on le trouve évidemment, de façon archétypale, sans qu’on sache exactement si le cinéma emprunte au roman et à la peinture ou si c’est le contraire, dans La Rue sans joie de G. W. Pabst (1925).

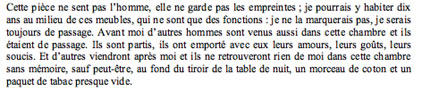

Là, c’est du Sartre, du Sartre au bord du fantastique, et qui se censure pour ne pas tomber sous l’accusation de populisme. Et peut‑être cette accusation est‑elle fondée parce que la vision urbaine ne va pas jusqu’au fantastique, comme elle le fait superbement dans le chapitre où la végétation reprend la ville dans la poussée de ses racines et la fait éclater38. Mais cette élimination évite aussi la référence implicite à un autre roman dont le décor, ou plutôt le lieu unique, est une chambre d’hôtel, L’Enfer d’Henri Barbusse (1908), roman dont Sartre a reconnu l’influence sur La Nausée. Un narrateur anonyme prend une chambre dans un hôtel parisien et n’en sort plus, tout occupé qu’il est à observer par une ouverture dans le mur ce qui se passe dans la chambre voisine où défilent des spécimens d’humanité, et c’est une bible de la souffrance humaine qui se déroule ainsi en tableaux vivants chargés d’un symbolisme nimbé de religiosité. Impossible de ne pas y penser quand on lit le chapitre de la nuit d’hôtel dans Melancholia39, et l’on comprend que Brice Parain, qui appartint lui‑même, au tournant des années trente, à la mouvance littéraire prolétarienne (il écrit alors dans L’Humanité40), ait voulu préserver la maison Gallimard du retour par la bande d’une esthétique à laquelle La N.R.F. a toujours été rétive, et qui remonte, chez Sartre, peut‑être à son goût pour le Journal d’une femme de chambre d’Octave Mirbeau (1900) : une façon de voir le monde par en dessous. Bien évidemment, ce point de vue des non‑privilégiés sur le monde, Sartre le revendiquera toujours, parce qu’il est selon lui le point de vue le plus révélateur de la vérité sociale du présent, qui est l’oppression. Mais s’il y renonce sans combat, pour des raisons esthétiques, c’est sans doute justement parce que, dans les années trente, il n’y voit pas d’enjeu politique. Ses servantes, ses déclassés, ses voyageurs de commerce, ne sont pas des figures du peuple en lutte pour ses droits, mais des figurines de tableaux, des figurants d’un opéra nocturne qu’il sacrifie parce qu’il en a suffisamment réparti les éclats dans le roman pour que celui‑ci ne soit pas radicalement modifié par des coupes. Sartre donne à Melancholia une tonalité générale que l’on pourrait appeler un spleen de gauche, et dans lequel la présence du petit peuple n’a pas de fonction dramatique. Il pourra donc l’atténuer sans changer le sens même du tableau. Du moins était‑ce son sentiment, au moment même où il consentait à ces altérations qui allaient souvent, comme on l’a vu, dans le sens même des corrections qu’il avait opérées sur le seul conseil de ses proches. Ce sentiment s’est renforcé du bon accueil fait à La Nausée, accueil qui allait dans le sens qui lui importait davantage et qui faisait son originalité de romancier : la métaphysique. Aussi bien, quand la question s’est posée, pour l’édition de La Nausée en Pléiade, de la reprise du texte original, Sartre n’a‑t‑il eu aucune hésitation : le public avait fait de La Nausée son roman le plus caractéristique, le lui redonner sous la forme primitive de Melancholia eût été œuvrer contre son public. C’est surtout le public de l’après‑guerre qui fera le succès du roman de Sartre, sensible qu’il est à une préoccupation philosophique à laquelle la guerre a rendu toute son urgence : le sens même de l’existence humaine, et peut‑être son absurdité fondamentale. En ce sens, La Nausée, privée des tableaux populistes de Melancholia, est bien un roman précurseur, en rupture avec les esthétiques des années trente. C’est le thème de « l’homme de trop » qui retiendra les jeunes gens de l’après‑guerre, finalement plus que celui de l’engagement. La souffrance des petites gens dans Melancholia est moins une souffrance sociale, due à la misère ou à la dureté de la vie, qu’une souffrance morale (le vieux toqué), amoureuse (la bonne), sentimentale (la solitude). Si Sartre accepte de gommer cet aspect, c’est en définitive au profit de ce qu’il y a de plus singulier chez lui : le sentiment d’être injustifié. Il ne se trahit donc pas, au contraire, se rapproche plutôt par ses coupes de la première version du « factum ». C’est bien la Contingence qui reste l’essentiel. En éliminant de son roman ce qui en faisait une machine de guerre contre deux auteurs NRF, Drieu La Rochelle, son Paris bourgeois, la fréquentation des grands de ce monde, et Malraux, son univers héroïque et révolutionnaire, sa glorification de l’aventure, Sartre renforce sa singularité. Les écrivains dont il semble se préoccuper le moins sont pourtant des écrivains qu’il a lus, Morand, qu’il appréciait, Montherlant, la droite littéraire. Mais ses adversaires littéraires sont à gauche. Il fait un roman de gauche contre la gauche littéraire, mais le veut irrécupérable par la droite. Melancholia est certainement écrit davantage contre Malraux que contre Gide (par le rejet d’un certain classicisme de la langue) et contre Rivière/Ghéon (par la mise en cause du catholicisme). La pédérastie de l’Autodidacte est moins un clin d’œil aux dépens de Gide qu’un pied de nez à Malraux, parce que jamais Malraux (celui de La Voie royale, des Conquérants, qui est le co‑texte de Roquentin en Asie) ne s’intéresserait, même satiriquement, à un personnage d’Autodidacte humaniste de province. L’idée même de ville de province est contraire à l’esprit NRF dont Malraux est, au moment où écrit Sartre, le dernier avatar. L’admiration de Gide et de Malraux pour Le Sang noir, de Louis Guilloux (Gallimard, 1935), tient avant tout à la puissance de ce roman de la souffrance et de la mort qui évoque pour eux Dostoïevski plus que la compassion pour le petit peuple. Aussi, plutôt qu’une référence à la littérature populiste que Sartre probablement connaît peu, ses personnages de servantes, de petites gens, servent à réintroduire ironiquement le peuple dans un univers post‑héroïque. Roquentin n’atteint pas l’héroïsme de l’abjection comme le Cripure du Sang noir, ni l’affreux sublime de son suicide – la tentation de se donner la mort ne l’effleure que « vaguement41 ». Comme Kyo Gisors de La Condition humaine, Roquentin est un métaphysicien qui a affaire au monde. Lui, ce n’est pas à travers la révolution, mais à travers l’enlisement provincial, et il oppose à celui‑ci une farouche, une agressive solitude, aux antipodes de la fraternité solidaire qu’affirme Gisors en donnant à un camarade la pilule de cyanure qui lui permettrait d’échapper à la souffrance d’une mort atroce. Si Sartre cède avec une relative complaisance à la critique de son populisme, il résiste pied à pied sur la question des bonnes mœurs. Le passage litigieux est celui du viol de la petite Lucie, sur lequel Roquentin fantasme abondamment. Ici, pas question de couper tout le passage, ce serait un thème essentiel du livre, celui de la chair violée, du corps désirant, qui disparaîtrait et en altérerait gravement le sens, le faisant glisser vers un spiritualisme de l’absurde. La chair de Lucie est organiquement liée dans le roman à la nature menaçante qui fait l’objet du chapitre « fantastique » où Bouville est reprise par la végétation, mais aussi les corps et visages par des excroissances monstrueuses, des organes en trop. La vulve de la petite Lucie est la contrepartie fragile et menacée de la nature envahissante qui pèse comme un énorme risque sur la ville. C’est d’ailleurs sur les mots « vulve », « lèvres », « verge », « queue », « bander » que porte la censure à laquelle Sartre consent et qui n’a qu’un effet de légère édulcoration42. D’un sens différent apparaît la suppression, plus haut dans le manuscrit, de deux phrases dans la scène à la Brasserie où le dimanche un couple s’empiffre.

On dirait qu’ici la censure porte sur l’adjectif « répugnant » et que ce soit ainsi son propre puritanisme devant la chair que Sartre dissimule après coup. C’est également la suppression d’une phrase salace concernant la voisine de chambre de Roquentin, celle qu’il a entendu faire l’amour, qui entraîne l’élimination complète de la rencontre avec elle dans la rue, le lendemain : « Elle s’éloigne. En me retournant, je vois le gai sautillement de ses grosses fesses que moule le pantalon » (f° 240). L’omniprésence répulsive du sexe dans Melancholia est pour ainsi dire désignée dans une vision fantasmatique qui prend Roquentin quand il repose auprès de la patronne du Rendez‑vous des Cheminots après avoir fait l’amour avec elle : « Les larges feuilles étaient toutes noires de bêtes. Derrière des cactus et des figuiers de Barbarie, la Velléda du Jardin public désignait son sexe du doigt. « Ce jardin sent le vomi », criai‑je. […] » D’où sort cette Velléda ? C’est un souvenir d’enfance de Sartre. Une statue de la Velléda se dresse, à quelques mètres du monument à Flaubert, au milieu de l’allée du jardin du Luxembourg que Poulou empruntait tous les jours avec sa mère pour aller jouer et exhiber ses marionnettes devant les petites filles43. Velléda est un personnage des Martyrs de Chateaubriand. Druidesse infidèle à ses vœux de chasteté, elle se donne au héros, Eudore, puis se tue en se jetant dans l’Océan. Velléda est, en fait, un double, une sœur de l’Amélie de René, et Chateaubriand, par son intermédiaire, aborde à nouveau le problème de l’inceste et de l’interdit amoureux. Velléda fut longtemps une image de la passion romantique (Grand Larousse Universel, 1995). La statue de l’allée du jardin du Luxembourg porte une main pensive à son menton, et son bras droit est chastement replié sur son ventre. Ses yeux sont baissés. Elle a les jambes nues et porte une fine tunique courte qui peut faire rêver un jeune garçon sur ce qu’elle cache. Sa réapparition obscène dans le demi‑sommeil de Roquentin a toute l’apparence d’un fantasme incestueux, ce qui donne à la patronne du Rendez‑vous des Cheminots une présence maternelle dégoûtante, puisqu’elle est l’inversion même de la passion romantique. Cette passion‑là, ce n’est qu’Anny qui peut l’offrir à Roquentin, dans la mesure même où elle est devenue inatteignable, où le sexe avec elle est barré, relégué dans le passé. Son empâtement en fait, comme Marcelle des Chemins de la liberté, « une Walkyrie déchue », mais du moins elle a été une Walkyrie. Il y a ainsi dans La Nausée un fantôme de passion romantique, ce qui ne laisse pas d’en faire aussi un roman d’amour, auquel Sartre d’ailleurs tenait, comme à sa passion de jeunesse.

Se relisant, il arrive aussi à Sartre de s’aviser qu’il a écrit une sottise. Ainsi, au f° 273, on lit : « J’étais apparu par hasard, par le caprice d’un spermatozoïde, j’existais comme une pierre, une plante, un microbe. J’étais d’une espèce qui pullule sans raison. Ma vie poussait au petit bonheur et dans tous les sens, comme un cancer. » Peut‑être est‑ce quelqu’un qui lui a fait remarquer l’absurdité du « caprice d’un spermatozoïde ». L’expression a d’abord été barrée d’un trait de crayon gras, sûr de lui et dominateur, puis biffée d’un trait ondulé habituel à Sartre. On peut dire d’un spermatozoïde qu’il l’emporte sur des millions d’autres par hasard, bonne fortune ou énergie, mais pas par caprice. Celui qui, éventuellement, agit par caprice, c’est le géniteur. Sartre pense que la conception se fait par hasard, par un caprice biologique : la vie se reproduit par la rencontre (à peu près) fortuite d’un spermatozoïde et d’un ovule. L’ovule n’est pas mentionné, la mère n’est pas en cause. Seul l’est le spermatozoïde, auquel est attribué, par métonymie, le caprice de l’homme, qui ne devient géniteur, dans cette perspective, que par hasard. On retrouvera l’idée dans Les Mots, où il est question des « quelques gouttes de sperme qui font le prix ordinaire d’un enfant ». La naissance est contingente. On peut philosophiquement soutenir aussi, dans une perspective sartrienne, que le désir, ou la conjonction de deux désirs, relève de la contingence également. Ce qui est exclu dans la première rédaction de Sartre, c’est que la conception puisse être délibérée, qu’un homme et une femme fassent l’amour pour concevoir un enfant, qu’ils le fassent par amour, par désir, par un pari sur leur avenir et sur l’avenir du monde qui accueillera cet enfant. À quoi Sartre pourrait justement répondre que le projet de faire un enfant ne suffit pas à sa conception. Il y faut l’accord de la nature, laquelle est contingence, donc caprice. Ça marche ou ça ne marche pas. C’est alors que le spermatozoïde peut sembler devenir capricieux : il veut ou ne veut pas, rien n’y fait. Biologiquement il est puissant ou non. Métaphysiquement, pour le sujet, il y est forcément arrivé — pas par caprice : par chance ou par malheur ou, selon Sartre, par hasard. Les grands hommes de Bouville, eux, ont procréé par choix, par devoir, par sens de leur responsabilité civique : ils ont fabriqué des successeurs à la tête de leurs entreprises. Roquentin et né et vit comme un protozoaire. C’est sa folie et son orgueil : il est contingence pure. Mais il veut y échapper, non pour construire des objets utiles, mais une œuvre qui exposera la contingence comme une révélation. Il veut créer comme Dieu est supposé avoir créé le monde, ex nihilo, non par caprice, mais par volonté bonne. Fiat lux. Le sexe ne peut y avoir de part. C’est pourquoi Sartre cède quand même aux exigences d’une certaine bienséance NRF, puisque la condition lui est présentée comme sine qua non. Plutôt des lecteurs que mes fantasmes, a‑t‑il dû se dire. C’est le début de la sagesse. Et de la socialisation de l’écriture, condition pour devenir un écrivain, plutôt qu’un écrivassier ou un toqué qui hésite à entrebâiller son manteau devant les petites filles dans les jardins publics au pied d’une Velléda. Ainsi peut‑il écrire au grand frère Brice Parain, en juin 1937 :

« Il n’y a plus un mot cru dans le texte et j’espère que tout le monde sera content. En tout cas, moi, je ne peux faire davantage. »

Cette fois, c’était à prendre ou à laisser. La NRF prit et s’en porta bien, Sartre encore mieux : il commençait à devenir Sartre. Il n’y a que le premier pas qui coûte. Plus jamais, ensuite, on ne lui imposa de censure. Et le sens de sa responsabilité lui vint définitivement avec la célébrité, la conjonction des deux produisant immanquablement une statue d’homme seul dans le jardin d’une Bibliothèque.

1 Ce passage, coupé dans la version finale de Melancholia qui paraît en 1938 aux Éditions de la NRF, figure dans l’appareil des Notes et Variantes de l’édition des Œuvres romanesques de Jean-Paul Sartre procurée par M. Contat et M. Rybalka, Gallimard, La Pléiade, 1982, p. 1739. Cette édition sera ici référencée ŒR.

2 Un passage biffé dans le manuscrit, f° 112 (non transcrit dans ŒR), précise au sujet d’Impétraz : « […] en a fait un sorcier. En un sens, il l’était bien peu de son vivant : quand un type est respectueux, honorable, reconnu, quand il pense bien, ça lui donne le mauvais œil. Les gens autour de lui, perdent leur porte-monnaie ou leur parapluie ; les femmes, en cousant, se piquent, les enfants se font des bosses, les couteaux et les fers à repasser s’aimantent légèrement. Mais ça ne fait qu’empirer quand il passe à l’état de statue. Voilà comment + C’est ainsi qu’on finit par ensorceler +

3 Au sujet de cette statue, résultant d’une commande de l’Élysée en 1984, et qui a été érigée dans le jardin Vivienne de la Bibliothèque nationale en 1987, sans cérémonie d’inauguration ni discours, voir l’article de Manfred Flügge paru dans le Bulletin d’Information du Groupe d’Études Sartriennes, n° 4, juin 1990.

4 Dans une note des ŒR, p. 1756, nous avions suggéré que la coupure de ce passage avait été faite par Sartre, avant toute critique émise par Brice Parain, parce qu’il s’était rendu compte, à la relecture, que la seule personne de son entourage que ces lignes pouvaient personnellement choquer était son beau-père Joseph Mancy, le notable, puisque c’était lui qui était indirectement visé par ce « je vous emmerde ».

5 Ce sera chose faite, en 1951, à la mort de Gide. L’article de Sartre dans Les Temps modernes (mars 1951), « Gide vivant », est un hommage et aussi l’enterrement du vieux Thésée par le plus doué de ses fils.

6 Ils peuvent même en faire l’acquisition, et le reproduire en photocopies pour le consulter à loisir, chez eux.

7 Définissons le mot dans son acception philosophique sartrienne : être contingent c’est être-là, sans nécessité, sans justification ni raison : c’est exister sans avoir le droit d’exister.

8 Voir l’article de Mauricette Berne « Sartre-Beauvoir : vingt ans après », Revue de la Bibliothèque nationale de France, n° 6, « Manuscrits d’écrivains du xxe siècle », octobre 2000, p. 46-51.

9 Voir ŒR, p. 1716-1717.

10 Rappelons ici que Sartre, Nizan et Beauvoir appellent ironiquement factum un ouvrage en cours qui ambitionne de lier philosophie et littérature. Nous notions dans ŒR, p. 1659 : « Ce mot appartient au vocabulaire didactique. Selon le Robert, c’est un “mémoire dépassant l’exposé du procès et dans lequel l’une des parties mêle attaques et justifications” ou bien un “libelle d’un ton violent dirigé contre un adversaire”. On remarquera que ces deux définitions ne conviennent pas mal à La Nausée. »

11 Voir sur cette question du « traitement de texte » utilisé pour Les Mots, l’ouvrage collectif Pourquoi et comment Sartre a écrit « Les Mots », sous la direction de M. Contat, PUF, 1996, notamment aux pages 44 et 45.

12 Sandra Teroni a étudié, dans « Sartre et les séductions de la Mélancolie » (dans Claude Burgelin (éd.), Lectures de Sartre, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1986, voir p. 40-42), les rapports du titre Melancholia, choisi relativement tard dans la conception du roman, avec la très célèbre gravure d’Albert Dürer Melancholia 1, qui a eu pour des générations de critiques valeur de rébus par son symbolisme.

13 Sur les problèmes posés par la datation du « Carnet Dupuis », on se reportera à la discussion approfondie qu’en fait V. de Coorebyter dans sa thèse Étude sur les fondements de la pensée de Sartre (1924-1934), Université libre de Bruxelles [1999], notamment aux pages 109 et 125. On peut admettre avec lui que le plan date vraisemblablement de l’été 1931. Aucun élément de datation interne ne permet d’être plus affirmatif.

14 Voir ŒR, p. 1682. Mais ce renvoi, au sujet de « Mémoire = reconstruction des images vives et des images mortes (voir brouillon) », pourrait aussi référer à un brouillon philosophique.

15 Voir La Force de l’âge, p. 208-209.

16 Lettres au Castor, t. 1, p. 115-116.

17 Voir ŒR, p. 1691-1694.

18 M. Rybalka et moi avions émis l’hypothèse qu’il y avait eu trois copies carbone du dactylogramme de Melancholia (voir la note 3 de la page 1692), puisque celle que nous avons eue entre les mains et qui avait été trouvée dans les papiers de Simone Jollivet (le modèle du personnage d’Anny, et l’une des premières destinataires de l’œuvre) ne comporte pas les coupures auxquelles la correspondance avec Parain fait allusion.

19 Au f° 253, Simone de Beauvoir biffe « me ravise » dans la phrase « et disparut, de peur sans doute, que je ne me ravise, s’il m’en laissait le temps » et réécrit au-dessus, au stylo bleu : « change d’avis ». La justification de cette substitution apparaît au feuillet suivant. Il est question du surveillant corse de la Bibliothèque : « Plusieurs fois, il vint se planter devant moi, d’un air de vouloir me parler. Mais il se ravisait et s’éloignait. »

20 Ainsi, il semble que Sartre ne disposait plus d’une copie dactylographiée de son texte au moment où il corrige les épreuves. Au f° 480, une inscription qui n’est pas de sa main mais, de toute évidence, de celle d’un prote (l’inscription se lit : 71-10 19 ac. N° 1, 9 3/4), indique qu’un passage manuscrit réécrit a été ajouté à la scène du martyre de l’Autodidacte à la Bibliothèque : au verso du f° 481, Sartre écrit en grandes lettres disposées obliquement : « Passage à ajouter à la feuille 7 du placard 26 ». Les feuillets 471 à 488, qui relatent la scène dramatique de la Bibliothèque ont été abondamment retravaillés, jusqu’à l’ultime étape. La réécriture va tout entière dans le sens d’une accélération de l’action et de la suppression des commentaires abstraits qui en étaient donnés.

21 Ce sera le cas vers la fin de la guerre, quand Olga et Bost, en état d’impécuniosité chronique, vendent le manuscrit au peintre Jean Fautrier, qui, plus tard, le revendra à un collectionneur, Michel Bolloré.

22 Voir ŒR, p. 1720.

23 Une remarque relevant de l’histoire littéraire mérite ici d’être faite. Le prix Goncourt 1938, pour lequel La Nausée avait été maintes fois mentionné, alla finalement à L’Araigne d’Henri Troyat, roman d’une accablante noirceur, d’un pessimisme total, sans la moindre ouverture ou lumière rédemptrice. Plusieurs passages sont littéralement nauséeux, par l’horreur de la chair qui s’y manifeste. Le protagoniste meurt malgré lui au cours d’une tentative de suicide qui était un chantage affectif. Il meurt en étouffant comme s’il était enseveli vivant. Avant ce suicide, il médite sur une phrase que lui a dite un ami : « La vie ne s’obtient pas, elle s’accepte. » Et il attend, sans savoir quoi : « Il avait la sensation que plus rien ne pouvait arriver [souligné dans le texte]. » On voit que ce roman est à l’exact opposé de La Nausée qui a été tant de fois accusé de pessimisme décourageant. Son adversaire désigné est l’intellectuel ou « l’homme de lettres », à l’égard duquel le roman de Troyat se montre franchement et décidément haineux. Le personnage, évidemment, est caricatural, mais ce qui importe, pour comprendre le contexte dans lequel paraît La Nausée, c’est qu’un roman aussi ouvertement ennemi de la liberté, écrit dans un style empesé, sans la moindre touche d’humour, puisse être couronné d’un prix littéraire qui le désigne à l’attention du grand public. Roquentin, à côté du personnage imaginé par Troyat, apparaît comme un modèle de santé mentale et morale.

24 Cette phrase raturée, aux fos 4 et 5 du manuscrit, n’a pas été transcrite dans la Pléiade, puisque nous ne disposions pas des feuillets 3 à 9 au moment d’établir cette édition.

25 Notons que Roquentin, dans un passage biffé du manuscrit, dit avoir échoué à l’agrégation d’histoire (voir ŒR, p. 1727). Il n’est donc pas stricto sensu historien de métier, plutôt historien amateur.

26 ŒR, p. 9.

27 Les Mots, Folio, 1975, p. 199.

28 Voir Aristote, L’Homme de génie et la Mélancolie. Problèmes, XXX, 1. Traduction, présentation et notes par Jackie Pigeaud, Petite Bibliothèque Rivages, 1988.

29 ŒR, p. 12-13.

30 Voir Sartre, Baudelaire, Gallimard, 1947, p. 163-164.

31 Fos 505 et 506 : « “Il faut souffrir en mesure.” Cette histoire ressemble un peu à la Chevauchée des Walkyries : quand Brunhilde relève la tête et qu’elle voit passer les <autres> sur le ciel noir. Mais elle, du moins, avait été Walkyrie. »

32 Aragon, Traité du style, Gallimard, 1928 (coll. « L’Imaginaire », 1980, p. 7).

33 Voir Denis Hollier, Politique de la prose. Sartre et l’an quarante, Gallimard, 1982, p. 305-308. Pour l’histoire de la chanson elle-même, voir la note 1, p. 1746, dans ŒR.

34 Tout à fait pertinente me paraît cette formulation de Jacques Deguy, dans son commentaire de La Nausée (Gallimard, Foliothèque, n° 28, 1993, p. 169) : « La Nausée pose très haut la barre du questionnement (auto)biographique, en proposant une odyssée ontologique écrite au rythme haletant d’un roman noir, et en universalisant par les métaphores et les concepts mêlés l’expérience d’un individu devant lequel la contingence, comme la vérité, se montre toute nue. »

35 Voir Nelly Wolf, Le Peuple dans le roman français de Zola à Céline, PUF, 1990, p. 79.

36 Voir cette remarque de Nelly Wolf, op. cit.,p. 76 : « Avec L’Hôtel du Nord, Eugène Dabit invente un espace métonymique où défilent les spécimens urbains et qui sert de cadre à la répétition compulsive de situations toujours identiques, saturées de pauvreté morale, d’alcoolisme, de misères en tout genre. » Le compte rendu de La NRF, signé de Jean Prévost, porte vigoureusement au crédit du livre de Dabit le fait qu’il n’est pas un roman : « Sans réalisme ni sentimentalité, sans tentative d’épopée, sans rien qui veuille nous élever au-dessus de cette médiocrité ni l’élever jusqu’au tragique ou à l’horrible, le goût de la vérité, un plaisir curieux et scrupuleux nous attache à ce livre sans intrigue » (La Nouvelle Revue française, 1er janvier 1930, citée ici d’après L’Esprit NRF, 1908-1940, édition établie et présentée par Pierre Hebey, Gallimard, 1990, p. 730-731).

37 Dans son étude sur « L’émergence du “phénomène Sartre”, de la parution du “Mur” (juillet 1937) à l’attribution du prix populiste (avril 1940) », Geneviève Idt fait une bonne synthèse du rapport entre le populisme littéraire et Sartre. Elle note que, après les échecs de Sartre au prix Goncourt en 1938 et au prix Renaissance en 1939, le prix populiste ressemble à un prix de consolation pour candidat méritant.Sartre analyse lui-même dans ses Carnets de la drôle de guerre, à la date du 12 mars 1940, les raisons qu’il a de faire acte de candidature, comme il le lui a été proposé. En fait, il dédaigne les prix, qui font « couronnement de rosière », et il hésite à se ranger sous une étiquette.Mais ceux qui ont déjà reçu ce prix ne sont pas plus populistes que les membres du jury (fondé par la romancière Antonine Coullet-Tessier, le prix compte à son jury, en 1940, Georges Duhamel, Edmond Jaloux, Jules Romains, André Thérive, le seul qui ait soutenu l’École populiste). Enfin, le prix rapporterait 2 000 francs, et Sartre sait d’avance la réponse de Simone de Beauvoir : ils ont besoin de cet argent. « Ainsi le cynisme masque un goût louche pour la consécration », conclut Sartre, toujours lucide. Que signifie alors l’étiquette de « populiste » ? Henri Barbusse avait été chargé par le parti communiste de susciter une « littérature prolétarienne nationale ». En 1929, Léon Lemonnier dédie dans L’Œuvre à André Thérive, lui-même auteur en 1927 d'un « Plaidoyer pour le naturalisme », un « Manifeste du roman populiste », suivi d’un second manifeste en 1930. Cette nouvelle école veut « en finir avec les personnages du beau monde », avec la « littérature bourgeoise » : « Il faut peindre les petites gens, les gens médiocres qui sont la masse de la société et dont la vie, elle aussi, compte des drames. » Le premier prix du roman populiste est attribué en 1931 à Eugène Dabit pour L’Hôtel du Nord. En 1937,le choix de Faubourg Saint-Antoine de Tristan Rémy contribue à associer ce prix à l’image stéréotypée du Paris populaire. « Le populisme littéraire est marqué comme littérature de classe, éclectique et apolitique – s’intéressant au petit peuple, sans définition stricte du terme –, et comme littérature de compromis entre la “trivialité” naturaliste et le “bon goût” », note encore G. Idt, qui précise : « Cette consécration repose sur un malentendu que voulait justement éviter Brice Parain, tout juste revenu du communisme, et qui, en 1930, avait pris parti dans L’Humanité pour Henry Poulaille et la littérature prolétarienne contre le populisme. » (Voir La Naissance du « phénomène Sartre », raisons d’un succès 1938-1945, sous la direction d’Ingrid Galster, Seuil, 2001, p. 47-85.) Notons enfin que Sartre-Roquentin, dans La Nausée, procède à une attaque en règle contre l’idéologie réaliste des gens qui ne voient pas la contingence sous les choses : « Ça me répugne, de penser que je vais revoir leurs faces épaisses et rassurées. Ils légifèrent, ils écrivent des romans populistes, ils se marient, ils ont l’extrême sottise de faire des enfants » (ŒR, p. 187).

38 Voir ŒR, p. 186-189.

39 Il est fort possible qu’obéisse à l’effacement des traces trop visibles de L’Enfer la suppression du passage suivant (f° 162, ŒR, p. 1760) : « Ma voisine a reçu un homme dans sa chambre cette nuit : elle profite de ce que sa copine est malade. Ils ont parlé un petit moment, puis ils ont fait l’amour et elle a gémi longtemps. Ensuite je me suis endormi mais, sur les deux heures du matin, une voix de femme m’a réveillé. Elle criait “Georges, oh ! Georges.” Ils remettaient ça. Je les ai haïs, puis, pour me distraire, je suis revenu sur mes réflexions d’hier. »

40 Brice Parain contribue parfois à La NRF, attaquant par exemple Panaït Istrati en défendant la dictature en Union soviétique parce qu’elle a le mérite de s’assumer (voir « À propos de l’affaire Roussakov », La N.R.F., 1er novembre 1929, op. cit.,p. 711-713). En 1937, Brice Parain, devenu conseiller littéraire chez Gallimard, s’est éloigné du communisme, et on peut penser, comme Geneviève Idt (op. cit.), que les conseils qu’il donne à Sartre de supprimer les scènes de genre populiste obéissent à des motifs autant idéologiques qu’esthétiques. Il se trouve que ces conseils trouvent un écho en Sartre, chez qui le populisme n’est pas spontané.

41 Voir ŒR, p. 152 et 1758. Melancholia, ms f° 381 : « Mais cette songerie n’eut d’autre résultat que de me conduire à une réflexion qui m’accabla : c’est qu’il était sans doute en mon pouvoir de me tuer mais non d’anéantir ma “superfluité”. Mais ma mort même eût été de trop. »