Séminaire :

Séminaire « Décrire la création » / 2025-202619/02/2026, ENS, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris – salle INFO 1 (16h - 18h)

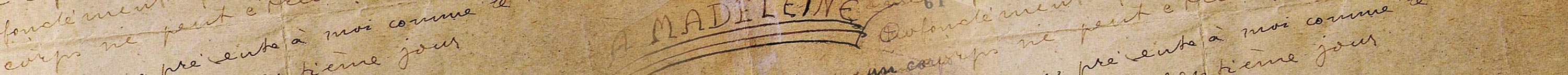

Louise Froidevaux : Carnet de chantier de la fresquiste Marthe Flandrin, écrit entre 1929 et 1959

A la fois noble et fragile parce qu’indissociable du bâtiment qui la supporte, la fresque est une technique qui n’a cessé de sensibiliser à la fois les artistes qui la pratiquent mais aussi les restaurateurs chargés de prolonger la vie de ces décors muraux.

Marthe Flandrin a rassemblé dans un carnet de chantier différentes notes prises lors de campagnes de travaux dès son entrée dans l’atelier fresque à l’école des Beaux-Arts. Des annotations de camarades d’atelier complètent ces recettes techniques au gré de chantiers exercés en commun sur la période du « renouveau de la fresque » au début des années trente.

Ce document se poursuit avec les écrits plus tardifs du neveu de l’auteur, Jean Paul Froidevaux, également élève, trente ans plus tard, aux Beaux-Arts dans le même atelier du fresquiste Pierre-Henri Ducos de La Haille.

Ce carnet de chantier est autant la narration d’une pratique créative exercée à plusieurs, que le témoignage d’une sauvegarde de l’art mural. A partir de 1941, Marthe Flandrin réalise en effet des copies de fresques in situ pour le musée des Monuments Français afin de conserver une reproduction de ces peintures avant leur altération et les rendre plus accessibles pour les visiteurs du musée.

Il s’agit de comprendre à partir de ce carnet de chantier la transmission d’un métier sur deux générations d’artistes durant une période de trente ans. Quelle évolution pour un métier dont la technique complexe demeure la référence de l’art mural. ? Comment ce savoir-faire s’est transmis et a-t-il perduré ?

Louise Froidevaux est conservatrice – restauratrice de peinture murale habilitée à travailler pour les musées de France ou les Monuments historiques. Doctorante à l’ENS, ses recherches théoriques portent sur la description des mécanismes de la création et la transmission d’un processus de travail chez les familles d’artistes peintres.

—

Camille Philippon, Génétique d’une critique d’art : Louis Vauxcelles et les artistes (1898-1914)

Quand nous pensons à la critique d’art, nous pensons souvent à l’impact du critique sur la carrière des artistes. Dans cette présentation nous allons retourner cette perspective : nous envisagerons l’impact des artistes sur la critique d’art.

Pour ce faire, nous étudierons le cas de Louis Vauxcelles (1870-1943). Nous proposerons une analyse génétique de sa critique d’art entre 1898 et 1914, période de la thèse que nous dédions à son sujet.

Chroniqueur de l’actualité artistique de son temps, Vauxcelles a exercé sa fonction de critique au service de l’art vivant, au contact régulier des artistes. En étudiant les textes qu’il a publiés nous envisagerons une génétique de sa pensée, de son écriture et de son opinion basée sur sa lecture et sa fréquentation des artistes.

Nous approfondirons cette approche grâce à ses correspondances, qui nous permettront de considérer ce que l’écriture ne laisse pas toujours paraître, à savoir l’influence des dialogues privés, des services demandés, des recommandations ou des sollicitations de la part des artistes. De cette manière, les formes multiples que prend l’activité du critique d’art seront évoquées (organisation d’exposition, collaboration avec les galeries et les salons, mise en relation etc.)

Des exemples concrets nous permettront de relier cette analyse aux grandes conceptions esthétique défendues par le critique qui sortent d’une approche purement formaliste de l’histoire de l’art du premier XXe siècle.

Camille Philippon est doctorante en histoire de l’art à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, lauréate de la bourse FARMO du musée d’Orsay. Elle est également cofondatrice de l’association de recherche F.A.R. (Femmes artistes en réseaux) notamment dédiée à la valorisation des archives de groupes de créatrices en France aux XIXe et XXesiècles.