Séminaire :

Séminaire « Décrire la création » / 2025-202622/01/2026, ENS, 29 rue d’Ulm, 75005 Paris – Salle Paul Langevin (14h30 - 16h)

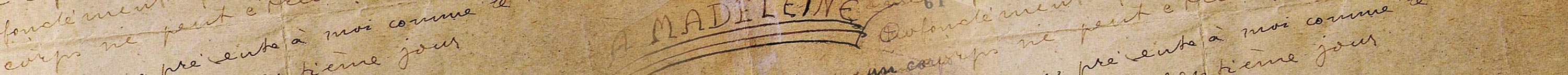

Mikhail Matiouchine, Son-couleur, 1930. Aquarelle sur papier, 51 x 73 cm. Musée de la culture organique, Kolomna, Russie

Entendre comme voir : Mikhaïl Matiouchine, Maria et Boris Ender, Vadim Ovtchinnikov, de la vision élargie à la zéro musique

Selon le peintre et musicien Mikhail Matiouchine, la liberté de la vie et de l’art réside dans la dynamique, par exemple dans la capacité à se transformer en son contraire et à revenir à son état initial. Maria Ender, l’élève la plus proche de Matiouchine, étudiait la « forme supplémentaire » : la convertibilité des formes géométriques opposées du carré et du cercle, de la ligne droite et de la courbe. Les expériences de « vision élargie » présentées dans les journaux intimes de son frère Boris Ender de leur côté, supposent un développement de la capacité de voir avec tout le corps, non seulement avec les yeux, mais aussi avec la nuque. Il s’agit là de privilégier et développer une empathie maximale, une écoute totale et attentive du monde.

L’idée d’une « vision élargie » transmentale (zaoum) a continué à vivre dans la culture de Léningrad-Saint-Pétersbourg tout au long du XXe siècle. Dans la seconde moitié des années 1980, les idées de l’école de Matiouchine, associées à la pratique du collage musical, renaissent dans la peinture et les compositions instrumentales du poète, musicien et artiste Vadim Ovtchinnikov. Il continue la série des carrés de Malevitch et crée Le carré vert. Symbole de la révolution mondiale dans l’écologie (1988). L’apparition de cette œuvre était anticipée dans les journaux intimes de Boris Ender, ce que Ovchinnikov ne pouvait pas savoir.

L’idée de « vision élargie » se réfère au « texte pétersbourgeois » de la culture russe, à l’image pétersbourgeoise de l’horizon. Elle renvoie à la tradition symboliste de la compréhension organique de la cohérence du monde, ce qui induit une dimension universelle de la création artistique, qu’elle soit poétique ou musicale. Avec comme conséquence un libre passage à travers les barrières des spécialisations…

Ekaterina Andreeva, historienne de l’art et philosophe, commissaire d’expositions, lauréate de prestigieux prix russes dans les domaines de l’art contemporain, de la littérature et de histoire de l’art.